具体描述

基本信息

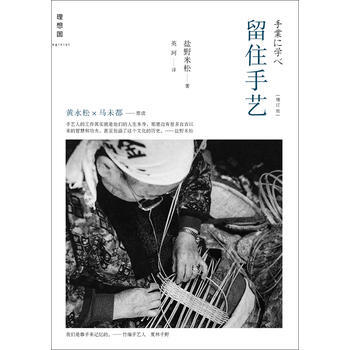

书名:《留住手艺》(增订版)(黄永松、马未都荐读)

:35.00元

作者:(日)盐野米松

出版社:广西师范大学出版社

出版日期:2012-09-01

ISBN:9787549526062

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:32开

商品重量:0.381kg

编辑推荐

1.纪录片式呈现日本*后一代手工艺者的生活和作品,不仅是他们的手艺,还有他们的故事和人生。 2.日本采写**人盐野米松耗时三十余年、走遍全日本精心搜集整理,既是珍贵资料,也可作为工艺品鉴赏指南。 3.收藏专家马未都、台北《汉声》杂志总策划黄永松推荐阅读。★

内容提要

《留住手艺(增订版)》记录的人物,或许将是日本后一批传统手工艺者,他们和他们的祖辈千百年来取法自然,用树皮、藤条、篠竹等天赐之物编织布匹、打造工具、维持生活,由于工业化和全球化的冲击,这些精巧的手工技术濒临灭绝,匠人们依靠双手世代传承的宝贵记忆也终将无处安放,作家盐野米松二十余年来走遍日本,倾听和记录下了不同业种的匠人们的生活,本书选取了其中十六位手工艺人的访谈,系统而忠实地呈现了他们不为人知的处境和精细美妙的作品

本书纪录片式地呈现了:

后的宫殿大木匠

在心中供养漆树的刮漆人

一百根芭蕉织出的一匹布

全日本贵的源次锄

像一片竹叶的平田舟

一百五十年保持同一形状的满山钩

从木中取丝的椴木织

柳条饭盒

豆腐篮子

……

目录

壹 要做能吃饱饭的木匠 宫殿大木匠 小川三夫

贰 一棵大树能出四五个木盆人 木盆师 平野守克

叁 高濑舟的后传人 冈山的船匠 山元高一

肆 合着使用者的身体制造农具 铁匠 高木彰夫

伍 百年作坊的后传人 鱼钩手艺人 满山泰弘

陆 坚守古代的纺织工艺 葛布工艺师 川出茂市

柒 芭蕉树的丝织出美丽的衣裳 纺织工艺师 石垣昭子

捌 靠竹编能吃饱饭 岩手县的篠竹编 夏林千野

玖 槭树条手编工艺后继有人 手编工艺师 菅原昭二

拾 漆树的汁液能治消化不良 刮漆匠 岩馆正二

拾壹 用椴树皮织出美的衣裳 纺织工艺师 五十岚勇喜/喜代夫妇

拾贰 四十岁开始的编筐生涯 手编工艺师 长乡千代喜

拾叁 柳编是姑娘出嫁前的必修课 柳编手艺人 田中荣一/丸冈正子

拾肆 用野生的植物皮编簸箕 打编手艺人 时吉秀志

拾伍 木造的鲨舟每小时能行18海里 船匠 大城正喜

拾陆 平田舟就像一片竹叶 船匠 中尾勉

附 录 盐野米松——匠人们的倾听者

作者介绍

盐野米松

1947年1月1日出生于秋田县角馆镇。秋田县立角馆高中毕业后赴东京理科大学理学部应用化学科学习。用三十年时间走访全日本,对各地的手艺人进行采写,用手艺人的语言记录他们的生活和技艺。在日本作家中被公认为采写人。曾因创作《古老的地图》、《加油的日子》和《空巢》等作品四次入选芥川奖候选人。2003年凭借《夏天的池塘》荣获日本绘本大奖。同年,为了表彰他常年坚持不懈的写作活动,国际天文联盟将第11987颗小行星以他的名字(YONEMATSU)命名。主要作品有《爸爸的小时候》、《森林中小憩》、《留守白头翁》、《驶向红毛安之岛》、《旅行为哪般?》、《藤木山堡垒的三》、《野外探险大全》、《千年橡胶树的记忆》,访谈录有《留住手艺》、《树之生命,树之心》等。

英珂(本名刘伟)

60年代 生于北京

80年代初 游学国内

80年代末 游学日本

90年初 NHK电视台 导演

97年回国 现为独立电视制作人、自由写作者、翻译者

文摘

序言

用户评价

《留住手艺》(增订版),这本书的标题就足以勾起我的好奇心。加上黄永松、马未都这样重量级人物的推荐,我毫不犹豫地入手了。这本书的独特之处在于,它没有用宏大的叙事去讲述历史,而是通过聚焦于一个个具体的手艺和手艺人,以小见大地展现了中华民族传统文化的博大精深。我被书中那些鲜活生动的案例所吸引,它们不仅仅是关于技艺的介绍,更充满了生活气息和人文关怀。我常常会沉浸在那些描绘着泥瓦匠、竹编匠、石匠的篇章中,仿佛亲眼目睹他们用娴熟的技艺,将平凡的材料变成富有生命力的器物。这本书让我看到了传统手艺的顽强生命力,以及它们如何在时代变迁中寻找出路。我尤其欣赏书中对那些“慢”的艺术的推崇,它鼓励我们去思考,去感受,去体味事物本身的价值,而不是被 superficial 的表象所迷惑。读完这本书,我对“匠人精神”有了更深刻的理解,也更加珍视那些隐藏在民间、默默传承的宝贵财富。

评分我带着一种近乎朝圣的心情打开了《留住手艺》(增订版)。黄永松、马未都的联袂推荐,无疑为这本书注入了一股强大的文化磁场,让人迫不及待想一探究竟。这本书最打动我的地方,在于它没有流于表面,而是深入肌理,挖掘那些被时间冲刷得模糊不清的记忆碎片。它像一位循循善诱的长者,娓娓道来,带领读者走进一个又一个手艺人的世界。我不是技艺的专家,但通过书中生动的描述,我能感受到那些老物件的温度,体会到匠人制作时的专注与虔诚。那些关于竹编、刺绣、木工的篇章,读来如品香茗,回味无穷。让我印象深刻的是,书中不仅介绍了技艺本身,更描绘了手艺人所处的环境、他们的生活方式,以及他们在时代变迁中的坚守与困惑。这种全景式的展现,让手艺不再是孤立的存在,而是与生活、与文化、与时代紧密相连。这本书让我意识到,很多传统手艺的消逝,不仅仅是技艺的失传,更是文化基因的断裂。它激起了我内心深处对传承的思考,对那些默默奉献的手艺人的敬意油然而生。

评分读《留住手艺》(增订版)这本书,仿佛穿越了时空的隧道,回到了那个慢悠悠、充满匠心与温情的年代。黄永松和马未都先生的推荐,本身就极具分量,让我对这本书充满了期待。拿到书后,沉甸甸的质感,纸张的触感,都透着一股复古的韵味。翻开书页,那些曾经被遗忘或忽视的手艺,在作者细腻的笔触下,重新焕发出生命的光彩。不是那种冰冷的、枯燥的技法介绍,而是充满温度的故事,讲述着手艺人与他们的作品,以及那些作品背后承载的文化、情感与生活哲学。我尤其喜欢书中对那些近乎失传的技艺的描绘,比如古老的扎染、精巧的木雕、温润的陶瓷,每一项都凝聚了前人的智慧和无数的汗水。读着读着,我仿佛能看到老匠人布满皱纹却灵巧的双手,在日复一日的劳作中,雕刻出生命的痕迹,传承着家族的荣耀。这本书让我开始审视当下生活中那些匆忙而浮躁的消费模式,重新思考“慢”的价值,以及那些手工制品所蕴含的独特意义。它不仅仅是一本关于手艺的书,更是一面照见我们内心深处对传统、对自然的渴望的镜子。

评分这是一本让我沉思良久的书——《留住手艺》(增订版)。黄永松、马未都先生的推荐,让我对这本书的期待值瞬间拉满,而它也确实没有让我失望。这本书最令我着迷的部分,在于它对“手艺”背后的人文精神的挖掘。它不只是冰冷的技术教程,而是一个个鲜活的故事,讲述着手艺人在岁月流转中,如何用双手创造出承载着地域记忆和民族情感的艺术品。我特别喜欢书中对那些看似普通却蕴含着深刻智慧的细节的描绘,比如某种特殊的接榫方式,或是某种特定的染色技巧,都传递着古人的生活哲学和对自然的体悟。通过阅读,我仿佛能触摸到那些粗糙的木纹,感受到那些细腻的丝线,闻到那些古老工坊里特有的气味。这本书让我深刻地认识到,每一件手工制品,都凝结着匠人的心血,倾注着他们的情感,是他们与世界对话的一种方式。在当下这个追求效率和速度的时代,这本书就像一盏灯,提醒我们放慢脚步,去感受那些被忽略的美好,去珍视那些用时间和耐心打磨出的作品。

评分《留住手艺》(增订版)这本书,如同一股清流,洗涤了我被现代工业文明浸染得有些疲惫的心灵。黄永松、马未都先生的鼎力推荐,足以说明这本书的分量和价值。我更倾向于将这本书看作是一份珍贵的文化遗产的记录,它用饱含深情的文字,为我们留住了那些即将消逝的、闪耀着智慧与匠心的光芒。书中对于不同地域、不同类型的传统手艺的呈现,让我大开眼界。我惊叹于古人对材料的理解之深,对工艺的钻研之精。无论是精雕细琢的家具,还是朴实无华的农具,亦或是繁复精美的服饰,都蕴含着不为人知的奥秘。作者不仅仅是描述了“怎么做”,更重要的是讲述了“为什么这么做”,以及“为什么要留住它”。这种人文关怀的视角,让这本书充满了人情味和历史厚重感。我常常在阅读时,会想象自己置身于那个手艺人工作的场景,感受那份宁静与专注,体会那份对材料的尊重与对作品的负责。这本书不仅仅是知识的普及,更是一种情感的触动,让我重新审视自己与物质世界的关系,以及对“好东西”的定义。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有