具体描述

●作者题字

●1.画竹步骤

●2.老竹和新竹

●3.凤竹

●4.晴竹

●5.雨竹

●6.雪竹

●7.侧锋竹

●8.画石用笔方法图解

●9.勾勒画石法

●10.点染画石法

●11.太湖石

●12.勾皴点混合画石法

●13.松干画法

●14.松枝画法

●15.积墨画松法

●16.简笔画松法

●17.梅花枝干画法

●18.简枝梅

●部分目录

内容简介

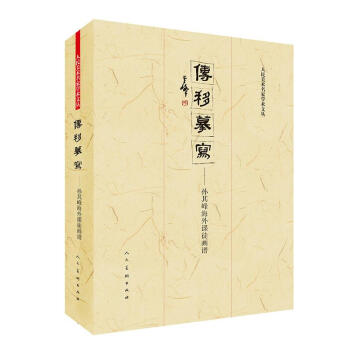

《传移摹写:孙其峰海外译传画谱》包含:1.画竹步骤、2.老竹和新竹、3.凤竹、4.晴竹、5.雨竹、6.雪竹、7.侧锋竹、8.画石用笔方法图解、9.勾勒画石法、10.点染画石法、11.太湖石、12.勾皴点混合画石法、13.松干画法、14.松枝画法、15.积墨画松法、16.简笔画松法、17.梅花枝干画法等内容。 孙奇峰 著 孙其峰,原名奇峰,曾用名琪峰。别署双槐楼主。孙其峰先生是集“中国造型艺术成就奖”“中国书法兰亭奖——终身成就奖”“中国美术奖——终身成就奖”三项国家大奖于一身的中国当代有名国画家、书法家、美术教育家。在中国画、书法和篆刻艺术领域取得了举世瞩目的成就,享誉海内外。1920年生于山东省招远县。1947年毕业于国立北平艺术专科学校国画科,曾先后师从徐悲鸿、黄宾虹、李苦禅、王友石、汪慎生、寿石工、金禹民等名家,擅山水、花鸟、书法、篆刻,兼通画史、画论。曾任天津美术学院副院长,以及绘画系、工艺系主任等职。现为天津美术学院终身教授、中国美术家协会理事、天津市美术家协会名誉、天津市海河印社社长、中国画研究院等用户评价

这本书的文字,仿佛自带一种温度,它能够穿透纸张,直抵读者的内心。作者的叙述方式非常温和,却又充满了力量。他没有用华丽的辞藻去堆砌,而是用朴实无华的语言,讲述那些深邃的道理。我尤其喜欢书中对“师徒”关系的描绘,他不仅仅是讲述了技艺的传授,更是展现了情感的交流和精神的传承。这种对文化“基因”的深入剖析,让我对“传承”有了更深刻的理解。我明白,真正的传承,不仅仅是物质的复制,更是精神的延续。它是一种生命的流动,一种智慧的传递。这本书让我看到了,在历史的长河中,有多少个默默无闻的灵魂,用他们的汗水和智慧,维系着文化的命脉。

评分我一直对那些能够“化腐朽为神奇”的技艺充满敬意,而这本书恰恰触及了这样一种精妙的领域。作者的笔触是那么的细腻,字里行间流淌着一种对文化基因的深刻洞察。他没有用枯燥的学术语言去堆砌,而是通过一个个鲜活的案例,将抽象的概念变得触手可及。我特别欣赏他对于“模仿”这一行为的解读,不再是简单的复制粘贴,而是上升到了对精神内核的提炼和升华。就像一位技艺高超的工匠,在继承前人精髓的基础上,还能加入自己的理解和创造,最终形成独一无二的风格。书中描绘的那些精巧的构思,那些巧妙的借鉴,都让我拍案叫绝。我仿佛看到了无数个夜晚,作者在书斋中沉思,在古籍中遨游,最终才将这些宝贵的经验凝聚成文字。这种对文化脉络的梳理,对艺术传承的探索,真的让我受益匪浅。它让我明白,真正的创新,从来都不是无源之水,而是建立在坚实的根基之上,是对于过往的深刻理解和巧妙转化。

评分这本书的内容,让我仿佛置身于一条奔流不息的长河之中,而我所阅读的,正是这条河流中的一朵朵浪花。作者以一种非常独特的视角,解读了中华文明中那种“生生不息”的传承密码。他没有局限于某一门艺术或某一门学问,而是将目光投向了更广阔的领域,去探寻那些共通的规律。我尤其欣赏他对“变通”与“守正”之间关系的阐释。他告诉我,真正的传承,并非是墨守成规,而是在继承的基础上,不断地革新与发展。书中那些关于“化古为新”的精彩论述,都让我眼前一亮。我开始重新审视自己对“模仿”和“创新”的理解,也更加明白,优秀的作品,往往是在前人的基础上,融入了属于自己的独特思考。这种对文化基因的深度挖掘,让我对自己的文化根源有了更强的认同感。

评分初读这本书,我并没有抱有太高的期待,只是觉得书名颇有几分意思。然而,随着阅读的深入,我发现自己完全被吸引住了。作者的文字有一种魔力,能够将那些看似遥远、沉闷的知识,描绘得活色生香。他善于从细微之处着眼,挖掘那些被忽略的细节,然后将它们串联起来,形成一条清晰的逻辑线。我尤其喜欢书中关于“师承”的论述,他不仅仅是罗列了一串串名字,更是深入剖析了不同代际的艺术家之间,是如何进行思想的碰撞与融合的。这种“取其精华,去其糟粕”的智慧,在当今这个信息爆炸的时代,显得尤为可贵。我常常在阅读时,会不由自主地停下来,陷入沉思,思考作者所提出的观点,并尝试将它们与我自己的生活经历联系起来。这种阅读体验,不再是被动接受,而是主动的思考与对话。这本书就像一位循循善诱的智者,引导我不断地去探索,去发现。

评分当我翻开这本书的时候,我并没有立刻被那些宏大的理论所吸引,反而是书中一些看似微不足道的细节,引起了我的注意。比如,作者在描述某位古代艺术家如何学习一门技艺时,详细地描绘了他反复临摹的笔触,以及每一次不同之处的细微变化。这种对过程的呈现,比单纯的结论更有说服力。我喜欢作者用一种非常贴近生活化的语言,来讲述那些古老的故事。他没有故作高深,而是用一种平等交流的姿态,邀请读者一同走进那个充满智慧的年代。书中对“学徒”与“大师”之间关系的探讨,也让我感触颇深。它揭示了传承的关键,不仅仅在于技巧的传授,更在于精神的感召和思想的启迪。这种对文化生命力的深刻洞察,让我对这本书的价值有了全新的认识。

评分老实说,我对于这类“大部头”的书籍,一开始是有些畏惧的。然而,这本书却以一种我未曾想到的方式,征服了我。作者的叙述方式非常巧妙,他没有一开始就抛出那些晦涩的理论,而是从一些非常接地气的现象入手,逐渐引导读者进入主题。我印象最深刻的是,他举了一个关于“模仿”的小故事,却从中引申出了关于“学习”和“创新”的深刻道理。这种“以小见大”的智慧,让我佩服不已。书中对“化用”的精彩论述,更是让我茅塞顿开。我明白了,真正的传承,并非是将前人的东西照搬过来,而是要融入自己的理解和思考,最终形成属于自己的东西。这种对文化传承的精妙解读,让我受益匪浅。

评分这本书的封面设计就足够吸引人了,那种古朴而又充满力量的笔触,仿佛能穿越时空,直接触碰到古代文人的风骨。拿到手里,沉甸甸的,触感温润,一看就是经过精心打磨的。我迫不及待地翻开第一页,一股浓郁的书卷气扑面而来,仿佛置身于一座尘封已久的藏书阁,每一个字都闪烁着历史的光芒。序言部分就展现了作者深厚的功底,他没有直接抛出论点,而是娓娓道来,用一种引人入胜的方式,为读者描绘了一幅宏大的文化图景。我尤其喜欢作者在开篇引用的一段古文,寥寥数语,却道尽了千年的传承之道。读到这里,我仿佛已经预感到,这绝不是一本寻常的读物,它蕴藏着深邃的智慧,需要静下心来,细细品味。那些精美的插图,虽然只是寥寥几笔,却生动地勾勒出了当时的人物神态和场景氛围,让人不禁对那个遥远的时代充满了遐想。这种将文字与视觉完美结合的艺术手法,着实让我惊艳,也让我对接下来将要探索的内容充满了期待。

评分不得不说,这本书的选题非常独特,它触及了一个我从未深入思考过的领域。作者的叙述方式也很有特点,时而严谨考究,时而又带有一丝文学性的浪漫。我特别喜欢他对于一些古代手工艺品的描写,那些精美的纹饰,那些流畅的线条,仿佛都在诉说着一段段尘封的往事。他能够将这些物质载体,与背后所蕴含的精神力量巧妙地联系起来,让我看到了文化是如何通过具体的形式得以传承和发扬的。书中那些关于“法度”与“意趣”的辩证关系,让我对艺术的理解有了更深层次的认识。我开始明白,并非所有的模仿都是僵化的,关键在于能否在规矩中寻找自由,在借鉴中发展出属于自己的特色。这种对细节的把握,对内在逻辑的梳理,都展现了作者深厚的学术功底和敏锐的艺术洞察力。

评分在我看来,这本书就像是一本“武功秘籍”,它没有直接教你如何“打败”对手,而是告诉你如何去“领悟”功法的精髓。作者的叙述方式,是一种“潜移默化”的过程。他不会强迫你接受他的观点,而是通过一个个引人入胜的例子,让你自己去发现其中的道理。我特别欣赏他对于“法度”与“创新”的辩证关系的处理。他告诉我,守规矩是为了更好地突破规矩,而真正的创新,则是建立在对传统的深刻理解之上。书中对“融会贯通”的阐释,更是让我醍醐灌顶。我明白了,与其刻意模仿,不如去理解其精髓,然后将其融入自己的体系。这种对文化传承的独特见解,让我对许多“似曾相识”的现象,有了全新的认识。

评分翻开这本书,我仿佛走进了一场跨越千年的对话。作者用他饱含深情的笔触,向我展示了那些在历史长河中,默默传承下来的智慧结晶。我喜欢他那种娓娓道来的叙事风格,没有惊心动魄的故事情节,却处处蕴含着动人心魄的力量。书中对“意境”的描绘,尤其让我着迷。他能够用寥寥数语,勾勒出一幅幅生动的画面,让我仿佛身临其境,感受到那个时代的氛围和情感。我特别欣赏他对于“神似”与“形似”的区分,这不仅仅是对艺术技巧的探讨,更是对一种精神境界的追求。这种对文化内在价值的深刻挖掘,让我对“传承”有了更全面的认识。它不再仅仅是技艺的传递,更是生命力的延续和精神的升华。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有