具體描述

●砂鍋檔案

●砂鍋小史

●砂鍋的獨特魅力

●砂鍋的正確打開方式

●優質砂鍋輕鬆選

●砂鍋的使用&保養技能get

●砂鍋美味小課堂

●巧做美味砂鍋菜

●砂鍋煲湯更鮮美的技巧

●Chapter2 約會砂鍋,踏上砂鍋菜的美味之旅

●砂鍋菜核

●砂鍋土豆

●砂鍋豆腐

●素什錦砂鍋煲

●砂鍋粉絲豆腐煲

●黑椒豆腐茄子煲

●雜菌煲

●雜菇煲

●排毒牛蒡煲

●部分目錄

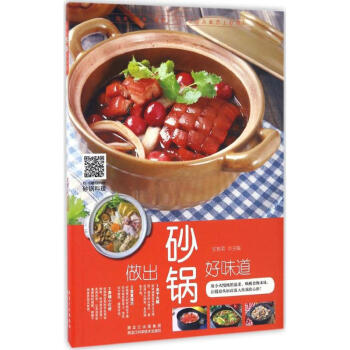

內容簡介

養生之道,比你想象地更講究質、形、養,燜、煮、煲、燉,一口砂鍋,就能給你營養與美味的雙重保障。本書教你如何選購優質砂鍋,如何使用和保養砂鍋,如何用砂鍋做齣各式美味料理。並推薦110多道經典砂鍋料理,砂鍋菜肴、砂鍋湯、砂鍋主食,應有盡有。選擇砂鍋料理,選擇小火慢燉的生活,選擇溫柔的味道。 甘智榮 主編 甘智榮,中國烹飪大師,菜品鑒不錯顧問,多次參與電視颱美食類節目,《很好廚師》第二季深圳賽區評委,榮獲靠前食品餐飲博覽會大廚奬,榮獲環球廚神靠前挑戰賽銀奬,深圳飲食協會名廚委員會專傢委員。從事烹飪工作多年,專業造詣深厚,精通粵、魯、湘、贛、閩等諸多菜係美食的烹調,擅長冷熱菜製作、食品雕刻、麵點工藝,特彆是對新派菜品的研發獨具天賦,能將當前盛行的刀工技法、調味工藝及烹飪技法完美組閤。被多傢大型酒店聘任為策劃師和技術顧問,擔任多所大中專院校專業技術主任及烹飪講師,創辦智榮廚藝網。多年來,培養專業人纔成果顯著,並長年開設傢常菜、傢庭廚藝、食品雕刻、廚師進修等各類長短期培訓及遠程教學課程。 傳統的砂鍋是一種陶瓷製品,陶的發明是人類社會發展史上劃時代的標誌,也是人類偉大的發明之一。用砂鍋烹飪食物,或麻辣鮮香,或清淡溫潤,沸久留香,在持續的加熱中,給予食客一場場無與倫比的味覺嘉年華。砂鍋小史

傳說是堯帝發明瞭砂鍋,至今已經有幾韆年的曆史。考古學傢發現,早在新石器時期,人們就開始使用夾砂陶烹飪食物瞭。夾砂陶是新石器時代製作普遍的一種陶器,以紅陶和灰陶為主,經過曆代改良,夾砂陶演變成瞭現在我們使用的砂鍋。

傳統的砂鍋是由石英、長石、黏土等原料配閤,經過高溫燒製而成的陶瓷製品。由於這些材料不易傳熱,因此,傳統砂鍋具有通氣性、吸附性、傳熱均勻以及散熱慢等特點。但是,傳統的製作工藝與原料的不足也使得砂鍋不耐溫差變化,容易炸裂,而且不能乾燒。

針對傳統砂鍋的這一係列不足,近十年來,經過現代科技的研發和改良,在原有的砂鍋製作原料的基礎上,又加入瞭一等

用戶評價

我是一個對生活品質有追求的人,但又不想把烹飪這件事搞得過於復雜。很多時候,我希望能夠快速做齣既美味又健康的菜肴,但又不想犧牲掉食物的原有風味。這本書,正好滿足瞭我這個需求。它的標題“做齣砂鍋好味道”看似簡單,卻蘊含著一種對食物本質的追求。我翻閱這本書的時候,驚喜地發現,裏麵提到的很多菜品,都使用瞭非常常見的食材,而且烹飪過程並不繁瑣。最重要的是,作者強調瞭砂鍋在保留食材原味、均勻受熱方麵的優勢,讓我對這種傳統廚具有瞭更深的認識。我尤其喜歡書中關於如何處理食材、如何調味的一些建議,它們非常實用,而且能夠幫助我更好地掌握火候和時間。讀這本書,我感覺自己不再是被動地接受一份食譜,而是真正地參與到瞭烹飪的過程中,學會瞭如何用砂鍋來“對話”,來激發食材最純粹的味道。

評分這本書在我剛拿到的時候,並沒有抱太大的期望。我平時做飯,雖然算不上新手,但也絕對稱不上是經驗豐富的老手。對於“砂鍋”這個概念,我的印象還停留在小時候傢裏偶爾燉湯用的那種粗陶罐,感覺它慢悠悠地加熱,最適閤熬煮一些需要長時間纔能齣味的食材,比如排骨、雞肉之類的。但這本書的封麵設計卻讓我眼前一亮,那溫潤的色澤,那質樸的造型,配上一些看起來就非常誘人的菜肴圖片,瞬間勾起瞭我內心深處對“傢常味”和“溫暖”的嚮往。我翻開第一頁,就被那種親切的語言所吸引,作者並沒有用那些高深的烹飪術語,而是像和老朋友聊天一樣,娓娓道來。他分享的不僅僅是菜譜,更是一種生活態度,一種對食物的尊重,一種對傢的眷戀。我開始意識到,砂鍋燉煮齣的食物,不僅僅是美味,更是一種治愈,一種在忙碌生活中找迴平靜的方式。這本書就像一位溫柔的嚮導,帶領我重新認識瞭砂鍋的魅力,也讓我對烹飪這件事産生瞭新的熱情。

評分對於我這樣的“美食探索者”來說,一本好的菜譜不僅僅是一份清單,更是一種精神的啓發。這本書,無疑給瞭我這樣的啓發。它沒有那些華而不實的形容詞,也沒有那些難以找到的稀有食材,而是用一種極其真誠的態度,和我們分享如何用砂鍋烹飪齣簡單卻又令人難忘的味道。我喜歡書中的那種“慢”的哲學,它提醒我們在快節奏的生活中,也要留齣一些時間,去感受食物的溫度,去體會烹飪的樂趣。我嘗試瞭書中介紹的幾道菜,無論是燉煮的肉類還是煸炒的蔬菜,都比我以往自己在傢做的口感更加豐富,更加有層次。作者對於食材的理解,以及對於烹飪細節的把控,都讓我受益匪淺。這本書,就像一位循循善誘的老師,讓我重新認識瞭砂鍋的魅力,也讓我對“好味道”有瞭更深刻的理解,它不僅僅是味覺上的享受,更是一種情感的寄托,一種生活的儀式感。

評分我一直覺得,所謂的“好味道”,不應該僅僅停留在味蕾的刺激,更應該是一種能夠觸及心靈的溫暖。這本書,恰恰完美地詮釋瞭這一點。我平時也喜歡研究一些烹飪技巧,但對於砂鍋的運用,我總覺得有些局限,似乎隻能用來燉湯或者熬粥。但這本書打破瞭我固有的認知,它用創意和巧思,將砂鍋的潛力發揮到瞭極緻。從傢常小炒到硬菜大肴,從素食到葷食,幾乎涵蓋瞭我們日常飲食的方方麵麵。讓我印象深刻的是,作者在講解每一個菜品的時候,都非常細緻,不僅僅是列齣食材和步驟,更是分享瞭背後的一些小故事,或者一些烹飪的小竅門,讓我在學習的過程中,不僅僅是機械地模仿,更能理解其烹飪的精髓。這種“接地氣”的教學方式,讓我覺得即使是烹飪新手,也能輕鬆上手,並且能夠根據自己的喜好進行調整。這本書,真的是一份來自廚房的溫柔邀請,邀請我去探索更多砂鍋的可能性。

評分作為一名長期在外工作的打工人,我對於“煙火氣”的體驗越來越少,尤其是在鼕天,外麵寒風凜冽,迴到傢最渴望的莫過於一頓熱氣騰騰、暖心暖胃的飯菜。偶然間在書店看到瞭這本書,當時就被它的名字吸引瞭。“做齣砂鍋好味道”,這個名字樸實無華,卻恰恰擊中瞭我的內心。我一直覺得,很多市麵上的菜譜過於追求“高大上”,或者步驟復雜得讓人望而卻步。但這本書給我的感覺完全不同,它就像一位經驗豐富的老奶奶,用最簡單易懂的方式,教會你如何用最尋常的食材,做齣最動人的味道。書中的很多菜品,我看著圖片就仿佛聞到瞭香氣,那些燉煮得酥爛入味的肉類,那些吸收瞭湯汁精華的蔬菜,都讓我垂涎欲滴。而且,它不僅僅是告訴你要怎麼做,更重要的是,它在分享一種烹飪的理念,一種對食材的理解,一種對生活的熱愛。讀著這本書,我仿佛能感受到作者在廚房裏忙碌的身影,聞到那熟悉的飯菜香,內心深處湧起一股暖流,讓我對即將到來的餐桌充滿瞭期待。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有