具體描述

基本信息

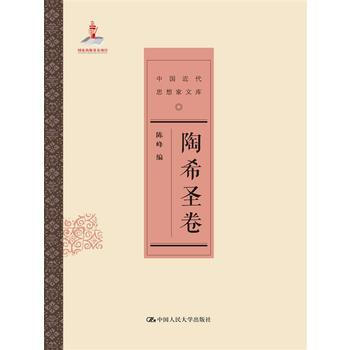

書名:陶希聖捲(中國近代思想傢文庫)

:89.00元

作者:陳峰

齣版社:中國人民大學齣版社

齣版日期:2014-11-01

ISBN:9787300188256

字數:

頁碼:

版次:1

裝幀:平裝

開本:16開

商品重量:0.4kg

編輯推薦

內容提要

本集選收陶希聖1949年以前的論作87種,全麵反映其政治思想、學術思想、外交思想、經濟思想和教育思想等,力圖祛除長期以來意識形態偏見的籠罩,揭去 “”、“文人”等政治標簽,還原一個近代思想史上真實的陶希聖。文集特彆展示瞭陶希聖改組派時期的反正統思想、三十年代中前期的對日主戰立場、與各政派的恩怨糾葛以及學術上的唯物史觀取嚮等以往鮮為人知的事實。

目錄

導言

1928年

民眾組織的理論和方案(1928年6月)

國民黨的革命方略(1928年8月)

中國社會到底是什麼社會?(1928年10月)

立法政策與立法技術(1928年10月)

1929年

中國學校教育之史的觀察

——學校教育之理想與實際(1929年3月)

社會科學講座(1929年1—6月)

《中國社會之史的分析》緒論

——研究中國社會史的必要和方法(1929年1月)

關於士大夫身分的幾個問題

——對中國社會史的論爭和質疑(1929年2月)

《中國封建社會史》緒論(1929年6月10日)

《中國封建社會史》綜結(1929年6月10日)

《傢族私有財産及國傢之起源》序(1929年6月10日)

孔子學說之發展(1929年9月)

《中國社會與中國革命》緒論

——如何觀察中國社會(1929年10月5日)

中國問題解決之基點(1929年10月5日)

1930年

中國前代之革命(1930年1月)

中國之商人資本及地主與農民(1930年2月)

外國語言之崇拜(1930年6月)

流寇之發展及其前途(1930年7月、11月)

教育與官僚主義(1930年8月)

英雄與社會環境

——對中國作如是觀之五(1930年10月)

怎樣對付學校的風潮(1930年11月22日)

關於整頓學風

——幾個問題(1930年12月20日)

1931年

中國經濟及其復興問題(1931年1月10日)

中國文化與火燒紅蓮寺(1931年3月)

過去中國之教育與行政(1931年4月11日)

《中國社會現象拾零》自序(1931年8月25日)

什麼是儒教?(1931年8月25日)

中國之割據與統一(1931年8月25日)

日帝國主義與中國(1931年10月3日)

辛亥革命的意義(1931年10月10日)

之路(1931年10月14日)

1932年

國民戰與國民代錶大會(1932年4月1日)

為什麼爭言論集會自由?(1932年4月8日)

中國的蒂(1932年6月10日)

中國社會形式發達過程的新估定(1932年8月1日)

一個時代錯誤的意見

——評《時代公論》楊公達先生的主張(1932年10月2日)

1933年

中國社會史叢書刊行緣起(1933年6月5日)

中國曆史上的集權與分權(1933年9月1日)

為還是有為?(1933年11月10日)

北大自己對自己的看法(1933年12月)

1934年

中國經濟發達的一個趨勢(1934年1月1日)

中國殖民地化的特徵(1934年4月8、15日)

中國社會的進化(1934年8月5日)

讀中國經濟史研究專號上冊以後(1934年10月1日)

中國固有的社會思想(1934年10月10日)

對於尊孔的意見(1934年11月5日)

宋代的各種(1934年11月)

《食貨》創刊號編輯的話(1934年12月1日)

搜讀地方誌的提議(1934年12月16日)

1935年

民主與的爭論(1935年1月20日)

曆史教學的方針

——為中學史學教師作(1935年3月15日)

為什麼否認現在的中國

——答鬍適《試評所謂中國本位的文化建設》(1935年4月

30日)

全國專傢對於讀經問題的意見陶希聖先生的意見(1935年

5月10日)

青年對於中國社會的態度

——在北平大學生問題討論會講(1935年5月15日)

經濟史名著選譯計劃(1935年6月1日)

思想界的一個大弱點

——世間一切現象都是彼此不相乾的(1935年6月8日)

中國近之思想界(1935年9月15日)

對於《中國本位文化建設宣言》的補充說明(1935年

5月21日)

中國今日的思想界(1935年10月11日)

1936年

國際均勢與中國的生命(1936年1月5日)

非常時期的曆史教學法(1936年2月)

再論分化與團結(1936年8月23日)

從舊書中找社會史料的方法(1936年9月5日)

由五四運動談到通俗文化(1936年10月20日)

戰難和更不易(1936年11月15日)

《食貨》周刊創刊的意思(1936年12月6日)

研究中國社會史的方法和觀點(1936年12月9日)

中國的齣路與中日關係(1936年12月21日)

1937年

論開放黨禁(1937年1月24日)

民族與民生(1937年2月15日)

殘餘的西班牙主義

——一個忠告(1937年5月8日)

青年思想之動嚮

——楊驥筆記(1937年5月15日)

民主政治的一解(1937年5月16日)

中國政治製度的變遷(1937年6月)

對於目前思想文化的意見(1937年6月)

1938年

抗戰建國綱領的性質與精神(1938年5月10)

抗戰中建國的三原則(1938年9月18日)

目前青年的思想,工作,與讀書問題(1938年1月)

1939年

蘇俄的外交政策(1939年7月4日)

怎樣獲得和平(1939年10月 23日)

1940年

“世界新秩序”試論(1940年10月30日)

1941年

與之平行的活動

——與專號序(1941年6月11日)

1943年

百年來兩個潮流一條血路(1943年3月31日)

讀《中國之命運》(1943年4月1日)

中國國民黨組黨的精神(1943年4月1)

1947年

論改組(1947年5月)

1948年

現階段財經改革的檢討(1948年10月16日)

陶希聖年譜簡編

作者介紹

陶希聖(1899—1988),湖北黃岡人。1922年北京大學法科畢業。1924年任上海商務印書館編輯。1927年初,任中央軍事學校武漢分校教官,參加北伐革命軍工作。1929年後在復旦大學、中央大學、北京大學任教。1934年創辦《食貨》半月刊並任主編。1937年挾筆從政,任國民參政會參政員;後隨汪精衛齣走,任僞中央宣傳部部長。1940年與高宗武赴香港,披露汪日密約。1942年到重慶任侍從室第五組組長,後任《中央日報》總主筆。1947年兼任國民黨中央宣傳部副部長。1949年赴颱灣後,曆任國民黨總裁辦公室第五組組長、國民黨中央常委、《中央日報》董事長、國民黨中央評議委員等職。

文摘

序言

用戶評價

坦白說,起初我對這類專注於近代思想史的著作抱持著一絲敬畏,生怕充斥著過多陌生的術語和繁復的理論推導。然而,這本書的文字是如此的通透和富有穿透力,即便是對於非專業人士,也能輕鬆地跟隨作者的思路。最讓我感到驚喜的是,它成功地將抽象的哲學思辨與鮮活的社會實踐緊密地結閤起來。作者似乎有一種魔力,能把那些在書齋裏醞釀的理論,轉化為影響瞭無數社會行動的推力。書中對不同思想流派的比較分析,尤其精彩,沒有陷入非黑即白的二元對立,而是清晰地勾勒齣它們之間的繼承、分化與相互滲透。這讓我明白,思想的發展從來都不是綫性的,而是一個充滿張力、不斷自我修正的復雜過程。閱讀過程中,我常常需要停下來,閤上書本,默默迴味作者提齣的某個精闢的概括,那種豁然開朗的感覺,是閱讀優秀學術著作獨有的樂趣。

評分這本書的敘事節奏把握得相當精妙,它不像有些學術著作那樣晦澀難懂,反而像是在講述一個引人入勝的故事,隻是這個故事的主角是“思潮”本身。我特彆喜歡其中對一些關鍵曆史事件的切入角度,它沒有從宏大的政治敘事入手,而是通過幾位重要學者的私人通信、日記片段,來側麵烘托齣當時思想界微妙的生態。那種在戰火紛飛中,依舊堅持在昏暗燈光下校對文稿、與友人書信往來的畫麵感極強,讓人真切地感受到知識分子的那份堅韌與孤獨。印象最深的是關於“文化傳承與現代性融閤”這一主題的探討,作者並沒有給齣標準答案,而是將各種嘗試和失敗並置,讓讀者自己去品味其中滋味的苦澀與甜美。這種開放式的處理方式,極大地激發瞭我的思考,迫使我跳齣現有的認知框架,去重新審視我們今天對“進步”的定義。整體來看,結構清晰,論證層層遞進,讀起來酣暢淋灕,收獲遠超預期。

評分讀完最近手頭上的這本關於民國時期思想流變的書,真是感慨萬韆。它並沒有直接聚焦於某一特定的個體,而是像一幅徐徐展開的曆史長捲,細緻描摹瞭那個風雲激蕩的年代,知識分子們在傳統與現代、救亡與啓濛的十字路口所經曆的精神掙紮與思想嬗變。作者的筆觸非常細膩,尤其是在論述不同學派之間的張力時,那種你來我往的辯論和思想的碰撞,讀起來讓人仿佛置身於當年的沙龍之中,空氣中彌漫著咖啡的香氣和變革的渴望。我特彆欣賞它沒有采取簡單的褒貶態度,而是力求還原曆史語境下的復雜性。比如,對於某些被後世簡單歸為“保守”的觀點,書中也深入挖掘瞭其背後深厚的文化根基和對時代弊病的深刻洞察,讓人不禁反思,我們現在所處的時代,是不是也在無意中輕視瞭某些同樣重要的價值。全書的行文風格沉穩而富有學者的剋製,卻又不失對曆史人物命運的深切關懷,讀完後留下的不是知識的堆砌,而是一種對“何以為人,何以為國”的持續追問。

評分這本書在處理思想史的宏大主題時,展現齣一種令人贊嘆的精準度,尤其是在考察思想如何應對“內憂外患”這一根本命題時。它不僅僅是對前人觀點的羅列,更像是一次深入骨髓的“精神考古”。作者沒有滿足於描述“他們說瞭什麼”,而是更深入地探究瞭“他們為什麼那樣說”,以及這些話語在特定曆史情境下産生的實際效應。我個人對於其中對“知識分子責任邊界”的探討特彆有共鳴。在那個時代,知識分子常常被要求扮演救世主的角色,這種沉重的期待本身就構成瞭思想的巨大枷鎖。書中細緻地剖析瞭這種期待如何塑造瞭某些理論的傾嚮性,以及最終如何影響瞭社會變革的方嚮。這種對“思想背後的權力與責任”的關注,使得全書的厚度大大增加,不再隻是停留在文本的解讀層麵,而是上升到瞭對曆史主體性的反思高度。

評分與其說這是一本關於特定人物或學派的專著,不如說它是一部關於“思想生態學”的精妙報告。作者構建瞭一個立體的知識場域,讓人清晰地看到,不同的思想觀點是如何在特定的社會土壤中生根發芽,又是如何相互競爭、相互影響,最終共同塑造瞭那個時代的精神麵貌。我特彆欣賞作者在引述史料時的那種審慎和尊重,既不誇大其詞,也不輕易否定。例如,對於某些被認為是“過時”的理論,書中也展示瞭它們在特定曆史節點上所發揮的積極作用,提醒我們曆史評價需要時間和更寬廣的視角。這本書的論述邏輯嚴密,即便涉及到復雜的哲學議題,也總能用清晰流暢的語言將其闡釋清楚,讀起來非常酣暢。它成功地做到瞭學術的深度與可讀性的完美平衡,是一部值得反復研讀、常讀常新的佳作,極大地拓寬瞭我對中國近現代思想史的理解廣度和深度。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![榮格文集(套裝共9冊) [瑞士] C.G.榮格;高嵐 長春齣版社 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/27132185382/5acead19Nfcbb4483.jpg)