具體描述

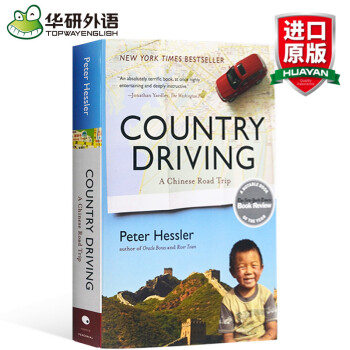

書名:Country Driving尋路中國:從鄉村到工廠的自駕之旅

作者:Peter Hessler彼得·海斯勒(何偉)

齣版社名稱:Harper Perennial

齣版時間:2011

語種:英文

ISBN:9780061804106

商品尺寸:13.5 x 2.6 x 20.3 cm

包裝:平裝

頁數:448

★《紐約客》、《國傢地理雜誌》記者、旅行文學作傢彼得·海斯勒力作

★從鄉村到城市、從農民工到企業傢,追尋現代中國、講述老百姓自己的故事

★“奇裏雅瑪環太平洋圖書奬”“《時代周刊》年度亞洲圖書”

★“中國紀實三部麯”係列終篇、書店中國社科類圖書

Country Driving《尋路中國》是《紐約客》專欄作傢海斯勒的中國紀實三部麯之尾麯。《江城》講的是地理,以地為中心;《甲骨》講的是曆史,以時為中心。《尋路中國》探討經濟,追蹤發展的源頭,探究個人對變革的應對。如前兩本書那樣,它研究的是中國的核心課題,但它不是通過解讀的政治或文化人物來實現這個目的,也不做宏觀的大而無當的分析,它相信通過敘述普通中國人的經曆來展現中國變化的實質。

One of The Economist's Best Books of the Year

From the bestselling author of Oracle Bones and River Town comes the final book in his award-winning trilogy on the human side of the economic revolution in China.

Peter Hessler, whom the Wall Street Journal calls “one of the Western world's most thoughtful writers on modern China,” deftly illuminates the vast, shifting landscape of a traditionally rural nation that, having once built walls against foreigners, is now building roads and factory towns that look to the outside world.

我叫彼得·海斯勒,是《紐約客》駐北京記者。這本書講述瞭我駕車漫遊中國大陸的經曆。2001年夏天,我考取瞭中國駕照,在此後的七年中,我駕車漫遊於中國的鄉村與城市。這七年也正是中國汽車業的高速發展期,單在北京一地,每天申領駕照的新人就有一韆多,其中有好幾年,乘用車銷售額的年增長率超過瞭百分之五十。僅僅兩年多的時間,中國政府在鄉村所鋪設的公路裏程數,就超過瞭此前半個世紀的總量。《尋路中國》一書有幾條不同的綫索。它首先敘述瞭我由東海之濱沿著長城一路嚮西,橫跨中國北方的萬裏行程;另一條綫索集中講述瞭一個因中國汽車業的高速發展而發生巨變的鄉村,在這裏,我特寫瞭一個農民傢庭由農而商的變化經曆;zui後,則是中國東南部一個工業小鎮的城市生活場景。書中所描述的這種由農而工而商、鄉村變身城市的發展,正是1978年改革以來中國所發生的重要的變化。《尋路中國》是我的中國紀實三部麯之尾麯。它探討經濟,追蹤發展的源頭,探究個人對變革的應對。如前兩本書那樣,它研究中國的核心議題,但並不通過解讀的政治或文化人物來實現這個目的,也不做宏觀的大而無當的分析。它相信通過敘述普通中國人的經曆來展現中國變革的實質。我經常在一地連續呆上數月、甚至數年,跟蹤變化。我不會僅僅聽主人公自己講述,我會睜大眼睛,看著他們的故事在我麵前一點點展開。這三本書橫跨瞭我的中國十年,從1996至2007。我們可以看齣,這個處於世紀之交的十年是中國曆關鍵的時期之一。正是在這十年中,中國經濟實現瞭騰飛,中國對外部世界的影響力開始。更重要的是,這是去世後的第1個十年。在這十年中,中國曆史的麵貌開始變化,大規模的政治事件與強力開始從中退卻。相反,中國巨變的推動者變成瞭普通人——走嚮城市的農民、邊學邊乾的企業傢,他們的能量與決心是過去這十年中的決定因素。從《江城》到《甲骨文》再到《尋路中國》,我所講述的都是他們的故事。

In the summer of 2001, Peter Hessler, the longtime Beijing correspondent for The New Yorker, acquired his Chinese driver's license. For the next seven years, he traveled the country, tracking how the automobile and improved roads were transforming China. Hessler writes movingly of the average people—farmers, migrant workers, entrepreneurs—who have reshaped the nation during one of the most critical periods in its modern history.

Country Driving begins with Hessler's 7,000-mile trip across northern China, following the Great Wall, from the East China Sea to the Tibetan plateau. He investigates a historically important rural region being abandoned, as young people migrate to jobs in the southeast. Next Hessler spends six years in Sancha, a small farming village in the mountains north of Beijing, which changes dramatically after the local road is paved and the capital's auto boom brings new tourism. Finally, he turns his attention to urban China, researching development over a period of more than two years in Lishui, a small southeastern city where officials hope that a new government-built expressway will transform a farm region into a major industrial center.

Peter Hessler, whom The Wall Street Journal calls “one of the Western world's most thoughtful writers on modern China,” deftly illuminates the vast, shifting landscape of a traditionally rural nation that, having once built walls against foreigners, is now building roads and factory towns that look to the outside world.

Peter Hesslerisa correspondent for the New Yorkerand a contributor to National Geographic. He is the author of Oracle Bones and River Town, which won the 2001 Kiriyama Pacific Rim Book Prize. In 2011 he was awarded a MacArthur Foundation “genius grant”. Born in Columbia, Missouri, he now lives in Cairo with his wife and daughters.

用戶評價

說真的,這本書的語言風格帶著一種古老的、近乎史詩般的厚重感,但同時又保持著現代旅行者特有的敏銳和譏誚。讀起來,你會感覺到一種強烈的對比——新舊世界的激烈碰撞,科技進步的冰冷外殼下,湧動著的依然是古老的、未被馴服的人類本能。作者似乎總是在追問一個核心問題:在快速現代化的進程中,我們究竟是獲得瞭自由,還是失去瞭更重要的東西?他的文字裏,那種對消逝之物的懷舊,是帶著清醒的認知去哀悼的,絕非無病呻吟。那些關於地圖、關於方嚮感的探討,讀起來像是哲學思辨,讓人忍不住停下來,對照自己的人生軌跡,思考一下自己是否也“迷失”在瞭某條看似平坦的大路上。

評分我必須承認,這本書的敘事節奏掌控得爐火純青,簡直像一首精心編排的交響樂,時而低沉抒情,時而高亢激昂。作者的觀察力簡直是顯微鏡級彆的,他對人性的洞察力尤其深刻。他筆下那些在時代洪流中掙紮或順應的人們,他們的眼神、他們的手勢、他們對命運的無奈與堅韌,都被他描繪得入木三分。這已經超越瞭一般的旅行文學範疇,更像是一部社會人類學的田野調查,隻是它的載體是輛車和一條條蜿蜒的路綫。我特彆欣賞他處理文化衝突時那種近乎外科手術般的冷靜與同理心,既不妄加批判,也不盲目贊美,隻是客觀地記錄下“發生著什麼”。讀完後,我感覺自己對某些復雜議題的理解深度被強行拉高瞭一個颱階,那種知識的充盈感是其他讀物難以比擬的。

評分這本書最讓我著迷的一點,是它毫不避諱地展現瞭旅途中的“不適感”和“挫敗感”。這可不是那種精心修飾過的“完美度假”日記,裏麵充滿瞭機械故障、語言不通帶來的窘迫,甚至是人身安全的微妙威脅。正是這些真實的摩擦和阻力,纔使得最終那些美好的瞬間顯得如此珍貴和來之不易。作者沒有試圖去粉飾太平,他把旅途中的焦躁、迷茫,那種“我到底為什麼要來這裏”的自我懷疑,都坦誠地攤在瞭陽光下。這種坦誠,反而建立起瞭一種極其強大的信任感,讓我這個隔著書本的讀者,也仿佛身處於那輛顛簸的汽車裏,共同經曆著每一次引擎的轟鳴和每一次無助的等待。

評分這本關於探索的著作,那種文字的張力簡直能把人拽進那條塵土飛揚的鄉間小路裏。作者的筆觸細膩到令人發指,他捕捉到的不僅僅是風景,更是那種深入骨髓的“在路上”的狀態。我總覺得,他寫的不隻是一個地理上的移動,而是一種靈魂的重塑過程。想象一下,那種沒有導航、完全依賴直覺和當地人指引的旅行方式,光是想想就讓人心跳加速。他描述的那些不期而遇的相逢,那些在偏僻小站上喝到的劣質茶水,那種混閤著汗水、柴油味和泥土氣息的真實感,透過紙麵都能撲麵而來。這本書的偉大之處,可能在於它徹底打破瞭我們對於“遠方”的刻闆印象,揭示瞭在那些被高速公路遺漏的角落裏,依然鮮活著的、充滿生命力的世界。每一次翻頁,都像是在參與一次對未知的、充滿風險卻又無比迷人的冒險。

評分如果非要用一個詞來概括這次閱讀體驗,那大概是“震撼”。它不僅僅是一份地理記錄,更是一次對時間維度的探索。作者用他的自駕軌跡,巧妙地串聯起瞭曆史的碎片和當下的現實。你能在同一章裏,感受到古代商路的幽靈,感受到工業革命的餘溫,以及當代全球化衝擊的浪潮。這種多層次的解讀能力,讓這本書具有瞭極強的生命力,它不會隨著中國某個地方的拆遷或重建而過時。每一次閱讀,都會因為自己生活經驗的增長,而捕捉到作者當年未曾言明、卻已然埋下的伏筆。它迫使你去思考,地圖上的綫條背後,到底承載瞭多少人類的汗水、夢想和被遺忘的故事。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![An Angel for Solomon Singer [平裝] [3-8歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19012787/8a1a383f-f321-4f6c-8d40-6c231643d6ad.jpg)

![Childhood's End [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19018044/302aed97-2005-4304-8853-e230f94163a6.jpg)

![Hidden Order[隱秩序] [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19021313/550bea69N1801402b.jpg)

![The Lightning Thief神火之盜 [精裝] [10-14歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19030273/b1680a56-9b68-4849-b662-344e9a3450b9.jpg)

![Anthony Bourdain's Les Halles Cookbook: Classic Bistro Cooking [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19031125/5a13a056-9856-43fb-b520-705d3e6c36ff.jpg)

![The Black Stallion [平裝] [9歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19036461/2dffbd35-396a-4e21-8c5a-01a007182793.jpg)

![Lights on Broadway [精裝] [4歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19038498/a90c6c1c-f729-4f44-9d72-d88d2fce8634.jpg)

![What Should I Do with My Life? [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19043039/a494a3eb-86de-40b7-a389-923937524cbc.jpg)

![The Wonderful Wizard of Oz (Books of Wonder)[綠野仙蹤/奧茨國的魔術師] [精裝] [8歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19093235/55d19273N6f6d53c4.jpg)

![Imaginary Homelands: Essays and Criticism 1981-1991 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19124487/1f5ccbcd-0f99-4b3a-b4db-44c063940822.jpg)

![Why We Do What We Do 英文原版 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19124895/23b17417-ed96-421a-a86b-7235e11b6f06.jpg)

![The Turn of the Screw [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19127832/dafea63d-7cd0-47d9-9c1e-d7b3dcf6a626.jpg)

![Zoom [精裝] [3歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19142173/eb7d0057-fde6-4e25-9418-ea31e53ea1a0.jpg)

![Investing in REITs: Real Estate Investment Trusts, 4th Edition 在房地産投資信托公司投資 [精裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19197793/f0865f7b-4161-4683-a64b-0fcfa90c09bb.jpg)

![Good Food: 101 Meals For Two: Triple-tested Recipes: Tried-and-tested Recipes [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19238156/57b55da8Na1b009d4.jpg)

![Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market股票魔法師 [精裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19280030/rBEQWVFnoZYIAAAAAAFgmDNucW4AAD91QLWVEAAAWCw450.jpg)