具体描述

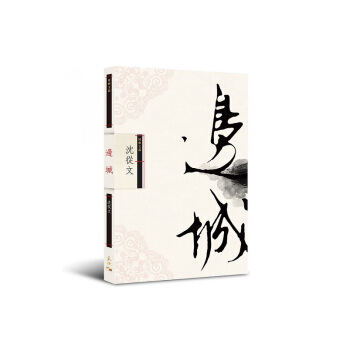

《邊城》

作者:沈從文

出版社:天地圖書有限公司

ISBN:9789888258376

分類:文學 > 中國文學 > 中國各體文學

出版日期:2018年03月

語言版本:中文(繁)

頁數:208 頁

版次:第 1 版

裝幀:平裝

內容簡介

《邊城》是沈從文知名的中篇小說,名列《亞洲週刊》「20世紀中文小說100強」第二位。故事以湘西茶峒為背景,翠翠與大老、二老的愛情糾葛為主線,「邊城」則是主題:茶峒的人情社會、文化、自然風光處處攸關情節發展,與角色命運密不可分。全書敍事引人入勝,筆法洗煉輕靈,情感飽滿內斂。在城市長大的讀者,通過閱讀,可以一探湘西土家族異於漢族的文化風貌。這也是《邊城》在中國現代文學史別樹一幟的原因:沒有多少作家能夠將少數民族的世界描寫得這般率真,這般明淨。

本書特別為方言、僻字及文化風俗用語等提供注解,以助讀者更好地理解文本,並特別收錄作者對《邊城》電影文學劇本的改評,讓讀者一窺名家如何選詞用字、斟酌細節、鋪排內容。

「博雅文叢」系列乃針對學生知識過窄、為應試而學習的不良傾向,分類編選適合中學生課外閱讀的人文經典之作,包括中外古今的文學、藝術等人文學科。除幫助高中生未雨綢繆,入讀大學時能順利與通識教育科目接軌;亦期冀能以此薰陶、培育在校學生的人文素養,提高語文寫作水準;同時,也可作為成年人終身學習、補充新舊知識的有益讀物。

作者简介

沈從文(1902-1989),男,原名沈岳煥,筆名休芸芸、甲辰、上官碧、璇若等,乳名茂林,字崇文,湖南鳳凰人,中國有名作家。

沈從文先生一生著述頗豐,代表作有《邊城》《湘行散記》《從文自傳》《中國古代服飾研究》等。沈從文是一位具有世界聲譽的文學大師,他以特殊的筆觸、獨特的方式用小說、散文建造起中國現代文學目前獨特的文學世界,即「湘西世界」。

用户评价

这本书的装帧设计真是让人眼前一亮。那种带着些许怀旧感的封面,色彩搭配得恰到好处,仿佛一下子就把你拉回了那个悠远的故事背景里。纸张的质感也很棒,拿在手里沉甸甸的,翻阅起来既有触感,又不至于太厚重。出版社在细节上看得出是用心了的,字体大小和行间距都非常适宜阅读,长时间看下来眼睛也不会太累。尤其喜欢他们这次排版的留白处理,让整个版面看起来疏朗有致,不会有压迫感。那种精心雕琢的感觉,比起那些追求快速消费的平装本,更能让人感受到对文学作品的尊重。收藏价值上来说,这个版本绝对是值得入手的,无论是放在书架上陈列,还是在闲暇时细细品味,都能带来一种宁静而美好的体验。他们似乎明白,一本好书不光是内容,它的“物性”同样重要,是阅读体验中不可或缺的一部分。

评分初读时,我被作者那种近乎白描的手法深深吸引住了。他似乎不需要华丽的辞藻堆砌,仅仅是用最朴素、最贴近生活的语言,就勾勒出了一个鲜活、充满生命力的世界。那种对地域风俗的细致描摹,简直让人有身临其境之感,仿佛能闻到空气中泥土和水汽混合的味道。人物的对话自然而真挚,没有丝毫矫揉造作的痕迹,每一个转身、每一个眼神的交流,都蕴含着千言万语的情感张力。这种克制的美学,反而比那种奔放热烈的叙事更有力量,它像山涧的清泉,看似平静无波,实则深不见底。读到一些情节转折处,内心的震撼是缓慢而持久的,需要停下来,反复咀嚼作者留下的那些空白和留白之处,去体会人物内心的纠结与挣扎。

评分从文学技巧的角度来看,这本书的叙事结构是非常巧妙的。它不像传统小说那样有着明确的起承转合,而是更像一幅流动的长卷,由无数个相互关联又相对独立的片段串联而成。这种非线性叙事,反而更贴合记忆和情感的流动方式。故事的主线是柔和的,但穿插其中的民间传说、风土人情,又极大地丰富了作品的肌理。作者仿佛是一个高明的音乐指挥家,时而让旋律低沉,时而又加入一段清脆的竹笛声,节奏变化万千却又浑然一体。读到后期,你已经不再是单纯地跟随情节发展,而是沉浸在了作者构建的那个独特的“世界观”中,去感受那里的光影和呼吸,这种沉浸式的阅读体验是极难得的。

评分这本书对我最大的触动在于其对“时间”和“消逝”的独特处理。它不仅仅记录了一个发生过的故事,更像是一封写给逝去岁月的长信。那些描绘的场景和人物,似乎都笼罩着一层淡淡的、无法挽回的忧伤。你清晰地看到美好事物是如何在时代的洪流中渐渐被冲刷、被遗忘的。这种淡淡的哀愁,不是那种令人绝望的悲剧感,而是一种对生命循环、世事无常的深刻洞察和接纳。每当我合上书本,那种关于故乡、关于纯真年代的追忆便会涌上心头,让人不禁反思自己生命中那些已经远去的风景。它教会我如何温柔地告别,如何与那些无法重来的过去和解,这对于现代人来说,是一种非常宝贵的精神抚慰。

评分我特别欣赏作者对“人性本真”的挖掘,那种未经世俗污染的淳朴情感是全书最动人的底色。书中的人物,无论身份地位如何,他们处理情感的方式都透露着一种近乎本能的真诚。他们的喜怒哀乐都非常直接,但绝不粗糙,反而在这种朴素中透出一种高级的复杂性。比如他们对于爱情的隐忍与付出,那种不求回报的守护,在充斥着功利主义的今天显得尤为珍贵。它让我们意识到,在最简单的生活状态下,人类的情感联结可以达到何等深刻和坚固的程度。这本书像一面镜子,映照出我们自己内心深处对纯粹情感的渴望,读完后,你会感到心灵被洗涤了一番,对生活中的美好事物会更加珍惜。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有