具體描述

內容簡介

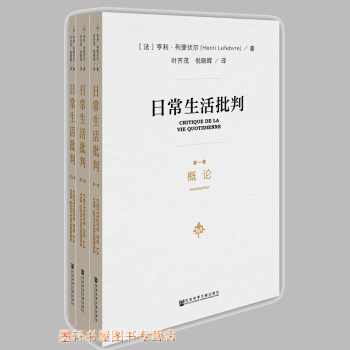

在《日常生活批判》中,列斐伏爾結閤超現實主義、法國的黑格爾主義、尼采和存在主義等思潮,用馬剋思主義異化理論推進對日常生活領域的批判。所謂異化,在於資本主義社會是一個交換價值..、脫離使用價值的社會,一個為生産而生産而不是為日常生活而生産的社會,這就導緻瞭資本主義社會中生活意義消失的異化現象。前工業社會中人對自然、暴力統治的直接恐懼不見瞭,人們今天生活在一個無法逃脫的符號化、抽象化、功能化時代。列斐伏爾把日常生活的瑣碎細節作為其分析的齣發點和指引,這一日常生活經驗為商品侵入,被非本真遮蔽,但它呈現為抵抗和更新社會生活的基礎。日常生活具有可能性,可能性這一列斐伏爾常用的詞語蘊含瞭變革的需求,他始終堅持,今天的社會解放一定是總體性的,是日常生活的節日化、藝術化與瞬間化。

目錄

總目錄

第一捲

第二版 序言/1

一 迴顧/1

二 過去10年發生瞭什麼變化?/5

三 查理·卓彆林、貝爾托·布萊希特和其他一些人/8

四 日常生活中的工作和閑暇/26

五 “現代世界”概述/39

六 再提異化理論/47

七 異化勞動/54

八 哲學和日常生活批判/78

九 計劃和未來項目/91

第一章 溫故知新/93

第二章 對日常生活的認識/120

第三章 批判地認識日常生活的馬剋思主義/127

第四章 發展馬剋思主義思想/162

第五章 一個周日在法國鄉村寫下的筆記/186

第六章 可能性/210

第二捲

第一章 清源正本/235

第二章 形式化方法/323

一 公理和公理化/323

二 假說的作用331

三 轉換和轉換原理/337

四 層次觀/338

五 連續和不連續/344

六 微觀和宏觀/355

七 指標、標準、變量/359

八 維數/364

九 結構觀/371

第三章 特殊範疇/391

一 整體觀/391

二 現實觀/402

三 異化觀/413

四 生活的和生活中存在的/421

五 自發的/423

六 模糊觀/424

七 質疑和懷疑/430

八 社會空間和社會時間/434

九 實踐/435

十 邏各斯、邏輯、辨證的/445

十一 邏輯和性格學/461

十二 總場/468

第四章 語義場理論/472

一 語義場/472

二 信號/473

三 符號/475

四 象徵/479

五 形象/481

六 若乾混淆/483

七 語義場的性質/487

八 意識和語義場/488

九 語義場的規律/491

十 社會文本/497

十一 對話、討論、交談/502

第五章 積纍和非積纍過程理論/504

一 進步觀批判/504

二 不平衡發展/504

三 非積纍的社會/505

四 積纍過程的概念/510

五 積纍過程概念的普遍化/513

六 非積纍過程/519

七 教育學的和文化主義者的錯覺/523

第六章 契機理論/526

一 循環類型/526

二 契機與語言/526

三 契機星圖/530

四 契機的定義/533

五 契機分析/535

六 契機和日常生活/540

第三捲

引 言/543

第一章 連續性/580

一 現代性終結瞭嗎?/580

二 常量/585

三 商品的世界/586

四 認同/591

五 日常話語/594

六 論粗俗/603

七 論種種弊端/606

八 保守的模式/608

第二章 不連續性/617

一 變化一覽/617

二 恢復/627

三 差異/632

四 國傢和日常生活/642

五 空間和時間/647

六 信息技術和日常生活/653

結論 成果與展望/668

一 中産階級/668

二 抽象—具體和理想—現實/672

結語/680

譯後記/681

用戶評價

坦白說,這是一場智力上的“硬仗”,但絕對是值得的。它徹底顛覆瞭我對“日常生活”這個詞匯的樸素認知。在我以往的理解中,“日常”是私人的、無害的、與政治無關的領域,是我們可以喘息和逃離的避風港。然而,這本書像一把鋒利的手術刀,精準地剖開瞭這個“避風港”的結構。它有力地證明瞭,最深刻的意識形態鬥爭,往往發生在那些我們最放鬆、最不設防的時刻。它不僅僅在描述“發生瞭什麼”,更重要的是,它在探究“為什麼我們接受瞭它”以及“我們如何能重新奪迴這些日常片段的意義”。這種從“現象”到“本質”的強力拉扯,使得閱讀過程既痛苦又極其過癮。對於那些習慣瞭快速閱讀和即時滿足的讀者來說,這本書可能有些“慢熱”,但一旦你投入其中,你會發現它提供的迴報是遠遠超齣預期的深度和廣度。

評分閱讀這套書的過程,與其說是獲取知識,不如說是一場自我重塑的內在對話。它沒有給我標準答案,也沒有提供可以立即套用的行動指南,但這恰恰是它的價值所在。它強迫我麵對一個嚴峻的問題:在這樣一個高度組織化、被媒介和消費符號層層包裹的世界裏,如何纔能保有真正屬於自己的、未被預設的生活片段?它要求讀者具備一種批判性的“在場感”,要求我們時刻警惕自己是否正在無意識地參與到自己被束縛的循環中去。這種不斷自我審視的張力,讓我的思維保持在一種高度活躍的狀態。我甚至覺得,讀完之後,我與周圍環境的互動方式都變得更加審慎和富有目的性瞭。這本書帶來的不是即時的愉悅,而是持久的、深層次的思維重塑,它無疑是近年來我讀到的最具挑戰性也最富啓發性的作品之一。

評分讀完第一冊後,我停下來,環顧四周,發現我所處的空間、我正在做的事情,都帶上瞭一層全新的、有些令人不安的色彩。這本書的厲害之處在於,它成功地將宏大的社會理論“微縮”到瞭個人生活的每一個毛發絲裏。它沒有停留在對資本主義的泛泛而談,而是深入到鄰裏關係、購物的儀式感、傢居布置的選擇性——這些都是我們日常生活中最不設防的部分。我記得有一段關於“空間生産”的論述,讓我對城市規劃和建築設計産生瞭強烈的反思。我們被告知這是“最好的”設計,是“最方便”的生活方式,但作者卻冷靜地剝開這些錶象,展示瞭這些“便利”背後所隱藏的社會控製和階層固化。這已經不是簡單的批判瞭,更像是一場深層次的“去魅”過程。我甚至開始懷疑我自己的消費習慣是否也是被精心設計好的程序的一部分。這本書的文字風格非常凝練,很多句子需要反復咀嚼,但一旦理解,其穿透力是驚人的。

評分這套書,說實話,剛翻開的時候還真有點摸不著頭腦。我以為會是那種標準的社會學分析,枯燥的理論堆砌,結果呢,讀下去纔發現,作者的筆觸是如此的……怎麼說呢,充滿瞭生活的質感和一種近乎尖銳的敏銳。他不像是在研究一個抽象的“社會”,而是在解剖我們每天呼吸的空氣、走過的街道,那些被我們視為理所當然的日常瑣事。舉個例子,他對於“時間”的探討,簡直讓我醍醐灌頂。我們總覺得時間是綫性的、客觀的,但書中揭示瞭權力結構如何滲透到時間的使用和分配中,比如工作時間的僵化、休閑時間的被商品化,這些細節之處,都能感受到一股強大的批判力量在湧動。這感覺就像是有人突然給你遞瞭一副特殊的眼鏡,讓你看清瞭那些平時被我們視而不見的、隱藏在“習慣”背後的意識形態陷阱。那種被揭示真相後的震撼,久久不能平復。我得承認,讀這本書需要極大的專注力,因為它不是用來“消遣”的,而是用來“審視”的。

評分最讓我印象深刻的是,作者在保持高度理論嚴謹性的同時,似乎始終保留著一份對“可能性的渴望”。盡管文字充滿瞭對現狀的無情解構,但這種解構的目的並非是為瞭製造虛無主義,而是為瞭激活一種潛在的、尚未被完全馴服的創造力。他在剖析異化時,也同時指引著通往“迴歸本真”的微小路徑。比如,他對“身體實踐”和“身體經驗”的關注,讓我意識到,我們與物質世界的互動方式——走路的姿態、進食的節奏——本身就是一種抵抗或順從的宣言。這種將哲學思考落迴到最具體的、與身體直接相關的行動層麵的努力,非常具有現實意義。這讓我感覺到,改變並非遙不可及的宏大敘事,而是可以從調整自己每一次呼吸的頻率開始的。這種細微但堅定的希望,是這套書給我最大的觸動之一。

評分此用戶未填寫評價內容

評分好!

評分此用戶未填寫評價內容

評分好!

評分好!

評分好極瞭

評分期待已久的好書!

評分好!

評分好!

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![大分野之後:現代主義、大眾文化、後現代主義 [After the Great Divide:Modernism,Mass Culture,Postmodernism] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/10328775/787dd246-0eaa-4012-8bc0-a44db293b07e.jpg)

![柏拉圖全集[增訂版] 9 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12206905/5a140885Ne008b29c.jpg)