具体描述

用户评价

说实话,我本来对烹饪类书籍兴趣不大,但朋友硬塞给我一本关于意大利“慢食运动”起源的随笔集,结果我竟然一口气读完了,并且立刻开始研究怎么做传统的意式肉酱。这本书的魅力在于它完全抛弃了食谱的刻板模式,而更多的是一种生活哲学的探讨。作者以一种极其散漫、近乎闲聊的口吻,追溯了某个偏远村庄的奶奶们是如何看待“时间”和“食物”的关系的。比如,书中描绘了一个清晨,大家围坐在厨房里,仅仅为了把番茄酱熬制到恰到好处的“琥珀色”需要花费多少代的经验和多少个家庭成员的协作。读着读着,我开始反思自己现在的生活节奏——快餐、速成、效率至上,这种焦虑是否正在剥夺我们感受生活本真的能力?这本书的文字充满了泥土的芬芳和阳光的味道,它教会我的不是“怎么做菜”,而是“为什么要好好做生活的主人”。读完后,我甚至开始计划我的下一次旅行目的地,只想去某个小镇,随便找个当地的小馆子,坐下来,慢慢地,等待一盘面条的出现。

评分我最近淘到一本关于中世纪欧洲神秘主义哲学的精装本,装帧本身就带着一种古老而厚重的气息,打开书页,仿佛能闻到羊皮纸的味道。这本书的难度系数相当高,它不是那种让你轻松阅读的科普读物,而是真正深入探讨了早期教父们如何试图用柏拉图的思想去解释《圣经》中的悖论,以及后来亚里士多德哲学被重新发现后,整个神学体系如何经历了一场剧烈的震荡。作者的逻辑推演极其严密,经常需要反复阅读才能跟上他层层递进的论证过程,但一旦你理解了他论述的核心概念,比如“本有”(Esse)和“本质”(Essentia)之间的微妙区别,那种豁然开朗的感觉是无与伦比的。它让我意识到,我们今天习以为常的许多思维框架,其实都是经过了上千年哲学辩论的沉淀。这本书更像是一场思维的马拉松,非常适合那些不畏惧复杂概念,愿意挑战自己智力极限的读者。

评分最近翻阅了一本关于城市规划与社会变迁的深度报告文学集,这本书的视角非常独特,它没有停留在宏观的政策分析上,而是深入到几个正在经历剧烈人口流动的城市社区的“毛细血管”里去观察。我尤其被其中一篇关于老工业区改造的案例所震撼,作者花了整整一年时间,记录了一个拆迁项目对几个相邻家庭命运的牵动。那种人与土地、与记忆之间的复杂情感纠葛,被描绘得入木三分。比如,书中详细记录了一个老木匠,如何拒绝高额的拆迁补偿,只为了保住他祖父留下来的那间窄小却堆满了工具的工作室,那种对“手艺”和“传承”的执着,让我这个局外人都感到一种莫名的心酸和敬佩。这本书的语言风格非常冷峻、客观,像一台高精度的记录仪,但正是这种克制,反而让那些被记录下的个体悲欢离散显得更有力量,它没有煽情,却比任何煽情的文字都更能触动人心,是理解当代中国社会肌理的绝佳读物。

评分天呐,我最近刚读完一本超级棒的历史传记,简直让人爱不释手!这本书讲述了一位被历史尘封的女性科学家的故事,她的成就和坚持在那个时代简直是奇迹。作者的文笔极其细腻,不仅仅是罗列事实,更是将人物的内心挣扎、她所处的社会环境描绘得淋漓尽致。我特别喜欢作者处理叙事节奏的方式,该快的地方如疾风骤雨,让人心跳加速,该慢下来探讨哲学思考的时候,又像潺潺溪流,引人深思。书中对于她早年求学时,如何在保守的家庭和保守的社会压力下,偷偷摸摸地进行实验的那些段落,我读得是手心冒汗,仿佛自己也身处其中,感受着那种既兴奋又恐惧的矛盾心情。而且,这本书的考据工作做得太扎实了,每一个引用的信件、每一份手稿的细节都核对得清清楚楚,让我对这位科学家的敬意油然而生。读完后,我感觉自己不仅了解了一段历史,更获得了一种面对困难不屈不挠的勇气和力量,强烈推荐给所有对那些幕后英雄感兴趣的朋友们!

评分近期迷上了一部关于极地探险家心理状态的文学作品,这本书简直是心理学和自然文学的完美结合体。它不是侧重于描绘冰川的壮丽或者暴风雪的残酷,而是大量篇幅用于分析探险队员们在与世隔绝、持续的低温和幽闭环境下,精神是如何一步步走向崩溃边缘,又是如何依靠着微小的信念和彼此间的信任重新凝聚起来的。书中引用了大量的“第一人称日记片段”,这些片段的语言极度口语化,充满了未经修饰的恐惧和绝望,与作者冷静、近乎冰冷的旁白形成了强烈的对比,让阅读体验充满了张力。我印象最深的是对“极夜现象”的描写,当太阳消失几个月后,光线和时间感都彻底瓦解,人类的认知系统如何自我欺骗以维持运转的机制,被揭示得细致入微。这本书让我对人类精神的韧性有了全新的认识,它证明了,最强大的“装备”永远不是保暖的棉衣,而是那颗没有被彻底冻结的、渴望归家的心。

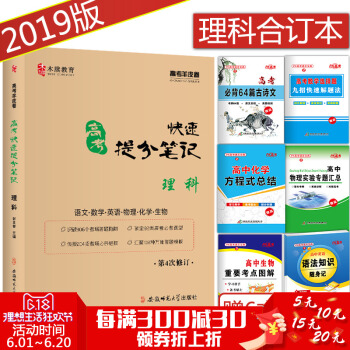

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有