具体描述

内容介绍

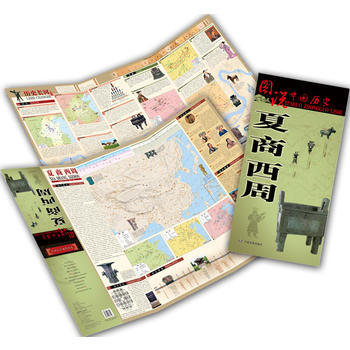

《图说中guo历史?夏 商 西周》以夏商西周的历史进程为主线,突出该时期的疆域版图,图文结合阐述该时期的重大历史事件及大众感兴趣的历史故事。正面包括疆域版图、朝代图说、地名择要、城市图说、历史名人、逸闻趣事等专题内容;背面以历史长河的形式串联该时期的政治、军事、文化艺术、经济与社会生活等专题内容,还有历史时间轴、西史对照、历史比例尺、参考资料等知识版块。装帧形式为对kai单张折叠图。 具体栏目设置如下: 疆域版图:*威历史地图展示夏商西周疆域、行政区划和历史地名。 朝代图说:正说夏商西周历史,还原真实的历史进程。 地名择要:古今地名对照,诠释夏商西周时期重要地点的过去和现在。 历史名人:详解夏商西周时期的风云人物,评析夏商西周名人的历史价值。 逸闻趣事:笑看夏商西周时期的历史趣事,正解夏商西周时期的逸闻传说。《图说中guo历史?夏 商 西周》以夏商西周的历史进程为主线,突出该时期的疆域版图,图文结合阐述该时期的重大历史事件及大众感兴趣的历史故事。正面包括疆域版图、朝代图说、地名择要、城市图说、历史名人、逸闻趣事等专题内容;背面以历史长河的形式串联该时期的政治、军事、文化艺术、经济与社会生活等专题内容,还有历史时间轴、西史对照、历史比例尺、参考资料等知识版块。装帧形式为对kai单张折叠图。

具体栏目设置如下:

疆域版图:*威历史地图展示夏商西周疆域、行政区划和历史地名。

朝代图说:正说夏商西周历史,还原真实的历史进程。

地名择要:古今地名对照,诠释夏商西周时期重要地点的过去和现在。

历史名人:详解夏商西周时期的风云人物,评析夏商西周名人的历史价值。

逸闻趣事:笑看夏商西周时期的历史趣事,正解夏商西周时期的逸闻传说。

历史长河:以政治、军事、文化艺术、经济与社会生活等专题内容全方位展现夏商西周的历史进程。

历史时间轴:选取夏商西周的关键历史节点事件,以时间轴的形式贯穿于中guo历史之中。

西史对照:简述与西汉同时期西方的重要历史事件,分析东西方的历史联系和影响。

历史比例尺:以地图比例尺的图解样式展现夏商西周在中guo历史中的时间位置和比例。 显示全部信息

关联推荐

&xbsp; &xbsp; &xbsp; 1张大幅面历史地图,1览地图上的夏商西周史。

15000字的行文解读,为您展现1个全景的夏商西周。10幅历史地图,全面剖析夏商西周的政治、军事、文化艺术、经济与社会生活等各个方面。

20余件精选文物,带您走进遥远的夏商西周时期。

9张景观图片,在现实中探访夏商西周的遗迹,为您系上古今的历史纽带。

9大栏目、3类辅文,以不同的专题解读夏商西周史,给您还原真实的奴隶制waxg朝。&xbsp;

目录

正面 1、朝代图说 夏 商 西周 二、城市图说 《三礼图》中的周waxg城图 三、地名择要 1.殷 2.阳城 3.南巢 4.里城 5.牧野 6.鸣条 7.帝丘 8.镐京正面

1、朝代图说

夏 商 西周

二、城市图说

《三礼图》中的周waxg城图

三、地名择要

1.殷

2.阳城

3.南巢

4.里城

5.牧野

6.鸣条

7.帝丘

8.镐京

9.彘

四、历史名人

1.禹

2.桀

3.汤

4.伊尹

5.纣

6.妲己

7.姬发

8.周公

五、逸闻趣事

1.文waxg被拘里城

2.姜太公钓鱼,愿者上钩

3.烽huo戏诸侯

4.周穆waxg西行

5.伯夷、叔齐采薇SHOU阳山

6.金之誓

背面

1、政治

1.少康中兴

2.盘庚迁殷

3.周初大分封

4.遥远的燕guo

5.西周宗*制

6.guo人暴动

7.西周礼制

二、军事

1.人面钺

2.商汤灭夏

3.武waxg伐纣

4.周公东征

5.南征楚guo

6.西周的灭亡

三、文化艺术

1.青铜文化

2.司母戊鼎

3.毛公鼎

4.《诗经》

四、经济与社会生活

1.大禹治水

2.甲骨文

3.“商人”1词的由来

4.井田制

5.玉柄铁剑

五、历史长河时间轴

六、历史比例尺

七、西史对照

八、参考资料

显示全部信息

在线试读

夏启商汤周文武, 奏响了历史乐章的华音; 夏桀商纣周厉幽, mai葬了上天之子的尊严。 华夏族正在悄然兴起, “商人”的称呼到今还述说着三千年qiax的繁华。 洛水之畔的洛邑*导着诸侯万邦、 井田纵横的西周waxgguo。 在这华夏文明的源头, 有多少古老的传说, 又有多少久mai地下的历史之谜?

用户评价

这本书的装帧设计真是没得说,开本适中,拿在手里沉甸甸的,一看就是用心制作的精品。纸张的质感很棒,那种略带纹理的哑光纸,让印刷出来的图片色彩既鲜活又不失历史的厚重感,不像有些历史书,印刷得漂浮而廉价。尤其是那些文物照片和地图的排版,简直是教科书级别的典范。它们被巧妙地布局在版面的不同角落,既不拥挤,又能互相呼应,引导着读者的视线自然地流淌。比如,当讲到某个城邦的疆域变迁时,附带的地图就占据了近乎四分之一的篇幅,上面用不同颜色的线条清晰地勾勒出历次变动的边界,对比起来一目了然,比干巴巴的文字描述要高效得多。更让我惊喜的是,在介绍一些祭祀场景复原图时,细节处理得极其到位,从青铜器上的纹饰到人物的服饰、发髻,都力求还原那个时代的风貌,看得出作者和编辑团队在考据上下了多大的功夫。这种视觉上的愉悦感,极大地提升了阅读体验,让人在轻松翻阅的同时,仿佛穿越回了那个古老的年代,亲眼目睹历史的脉络。

评分作为一本图说历史,其最大的价值在于它成功地架设了一座连接古代遗迹与现代读者的桥梁。我尤其欣赏它在讲解青铜器和玉器时所采用的处理方式。通常情况下,我们看到的文物照片都是放在展柜里的固定角度,很难看出其整体的工艺水平和艺术价值。而这本书里,很多关键的器物都被进行了多角度的扫描图解,甚至结合了三维模型的解析,清晰地展示了铭文的书写方式和铸造工艺的复杂程度。特别是对“后母戊鼎”这类重器,不仅有细节放大图,还有专门的版面对比了不同时期的铸造风格的演变,这对于一个历史爱好者来说,是极大的福利。它不再是冰冷的历史文物,而是那个时代工匠智慧的结晶,通过这些实物,历史的温度和力量感一下子就传递过来了,让我对那个“重礼”的时代有了更直观的理解。

评分这本书的叙事节奏把握得相当精妙,不同于传统严肃史书那种平铺直叙、信息堆砌的写作方式,它更像是请了一位学识渊博、又极其擅长讲故事的长者坐在你面前娓娓道来。尤其是在描述早期部落之间的冲突和王权的建立过程时,作者很擅长抓住那些关键的、具有戏剧性的转折点进行深度挖掘。比如,关于“禅让”与“世袭”的交替,书中并没有简单地下定论,而是通过对不同史料的侧面印证和逻辑推演,构建出一个复杂而充满张力的权力转移过程,让读者去思考背后的社会结构变化,而不是机械地接受一个既定事实。语言风格上,时而古朴典雅,引用一些古典文献中的精妙词句来烘托气氛;时而又变得非常接地气,用现代的白话文来解释复杂的礼制或技术工艺,这种张弛有度的文风,避免了阅读疲劳,让人始终保持着探索的兴趣。读完一些章节后,那种历史的厚重感是刻在心里的,而不是停留在纸面上的知识点。

评分让我印象特别深刻的是这本书对于社会生活细节的刻画,这往往是宏大叙事中最容易被忽略的部分,但恰恰是这些细节,才真正构筑起一个鲜活的文明。例如,书中花了相当大的篇幅来探讨当时普通民众的衣食住行,比如他们的农耕工具是如何改进的,酿酒技术在不同时期的演变,甚至连不同阶层在丧葬礼仪上的差异,都有细致的描述。这种“以小见大”的叙事手法,极大地丰富了我对那个时代整体面貌的认知。读到关于宗庙祭祀和血缘纽带在政治中的作用时,我才真正理解,在那个时代,亲情、伦理和国家权力是多么紧密地交织在一起,权力不仅仅是武力说了算,更是建立在一套复杂而严密的社会关系网络之上的。这些内容不是简单地罗列考古发现,而是将考古发现、文献记载和人类学观察结合起来,构建了一个可感知的古代社会模型。

评分这本书最让我佩服的一点是它的历史观的构建,它没有落入简单的“朝代更迭”的窠臼,而是更关注于历史发展的内在逻辑和连续性。在描述夏商交替和商周分封时,作者并没有把历史简单地切割成“进步”与“落后”,而是强调了文化的继承、制度的演变以及地理环境对文明形态塑造的深刻影响。例如,书中深入探讨了“天命”思想是如何从商代的神秘主义逐渐演变为周代更具政治伦理色彩的“德治”观念,这种思想上的蜕变,被清晰地梳理出来,使得周朝的建立不仅仅是一场军事胜利,更是一次深刻的文化和政治理念的革新。这种对思想史和制度史的深度剖析,让这本书的内涵远超一本普通的“图解”读物,它在普及知识的同时,也引导读者进行更深层次的思考,即历史是如何在物质基础和精神追求之间不断拉扯和塑造自身的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有