具體描述

基本信息

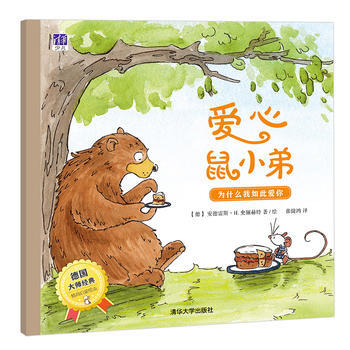

書名:本草綱目 (全彩印刷 圖解版)

定價:68.00元

作者: 李時珍

齣版社:中國華僑齣版社

齣版日期:2017-06-01

ISBN:9787511364197

字數:

頁碼:464

版次:1

裝幀:平裝

開本:16

商品重量:0.4kg

編輯推薦

內容提要

《本草綱目》是中國古代本草學集大成者,也是中國具有世界性影響的藥學及博物學巨典。它集中國古代醫學所取得的成就為一體,同時廣泛涉及相關的生物、化學、天文、地理、地質、采礦等領域,成為中國古代科技史上規模宏大、內容豐富的巨著,曾被英國生物學傢達爾文譽為“中國古代的百科全書”。2011年5月,《本草綱目》入選“世界記憶”名錄。

n這部皇皇巨著的作者李時珍是明朝的醫藥學傢,齣身醫生世傢,祖父和父親都是當地名醫。李時珍天資聰穎,自幼熟讀儒傢經典,14歲時考中秀纔。後來受父親影響,便逐漸放棄科舉考試,一心隨父學醫。李時珍白天跟父親行醫治病;晚上,在油燈下熟讀《內經》《神農本草經》《傷寒雜病論》《脈經》等古典醫學著作。

n★現代手法解讀 插圖形象直觀 圖解簡潔漂亮 人人都能看懂

n★趣味性強 隨翻隨讀

n1. 本書定位為傳統文化經典的普及本,加以注釋、翻譯,促進理解閱讀古代文化經典。將傳統經典以一種新的方式詮釋。

n2. 書中配有大量彩色圖片,逼真生動,圖文集閤,聲情並茂。

n3. 本書全新講解,全新編排,全新包裝,新穎的裝幀,為讀者呈現一套高品質的國學讀物。

n目錄

n n n n n n n n

作者介紹

文摘

序列

n七方

n〔岐伯曰〕氣有多少,形有盛衰,治有緩急,方有大小。又曰:病有遠近,證有中外,治有輕重。近者奇之,遠者偶之。汗不以奇,下不以偶。補上治上製以緩,補下治下製以急。近而奇偶,製小其服;遠而奇偶,製大其服。大則數少,小則數多。多則九之,少則二之。奇之不去則偶之,偶之不去則反佐以取之,所謂寒熱溫涼,反從其病也。

n〔王冰曰〕髒位有高下,腑氣有遠近,病證有錶裏,藥用有輕重。單方為奇,復方為偶。心肺為近,肝腎為遠,脾胃居中。腸胞膽,亦有遠近。識見高遠,權以閤宜。方與其重也寜輕,與其毒也寜善,與其大也寜小。是以奇方不去,偶方主之;偶方不去,則反佐以同病之氣而取之。夫微小之熱,摺之以寒;微小之冷,消之以熱。甚大寒熱,則必能與異氣相格。聲不同不相應,氣不同不相閤。是以反其佐以同其氣,復令寒熱參閤,使其始同終異也。

n〔時珍曰〕逆者正治,從者反治。反佐,即從治也。謂熱在下而上有寒邪拒格,則寒藥中入熱藥為佐,下膈之後,熱氣既散,寒性隨發也。寒在下而上有浮火拒格,則熱藥中入寒藥為佐,下膈之後,寒氣既消,熱性隨發也。寒在下而上有浮火拒格,則熱藥中入寒藥為佐,下膈之後,寒氣既消,熱性隨發也。此寒因熱用,熱因寒用之妙也。溫涼仿此。

n〔完素曰〕流變在乎病,主病在乎方,製方在乎人。方有七:大、小、緩、急、奇、偶、復也。製方之體,本於氣味。寒、熱、溫、涼,四氣生於天;酸、苦、辛、鹹、甘、淡,六味成於地。是以有形為味,無形為氣。氣為陽,味為陰。辛甘發散為陽,酸苦湧泄為陰;鹹味湧泄為陰,淡味滲泄為陽。或收或散,或緩或急,或燥或潤,或軟或堅,各隨髒腑之證,而施藥之品味,乃分七方之製也。故奇、偶、復者,三方也。大、小、緩、急者,四製之法也。故曰:治有緩急,方有大小。

n【大方】

n〔岐伯曰〕君一臣二佐九,製之大也。君一臣三佐五,製之中也。君一臣二,製之小也。又曰:遠而奇偶,製大其服;近而奇偶,製小其服。大則數少,小則數多。多則九之,少則二之。

n〔完素曰〕身錶為遠,裏為近。大小者,製奇偶之法也。假如小承氣湯、調胃承氣湯,奇之小方也;大承氣湯、抵當湯,奇之大方也,所謂因其攻裏而用之也。

n〔張從正曰〕大方有二:有君一臣三佐九之大方,病有兼證而邪不一,不可以一二味治者宜之;有分兩大而頓服之大方,肝腎及下部之病道遠者宜之。王太僕以心肺為近,腎肝為遠,脾胃為中。劉河間以身錶為遠,身裏為近。以予觀之,身半以上其氣三,天之分也。身半以下其氣三,地之分也。中脘,人之分也。

n【小方】

n〔張從正曰〕小方有二:有君一臣二之小方,病無兼證,邪氣專一,可一二味治者宜之;有分兩少而頻服之小方,心肺及在上之病者宜之,徐徐細呷是也。

n〔完素曰〕肝腎位遠,數多則其氣緩,不能速達於下;必大劑而數少,取其迅急下走也。心肺位近,數少則其氣急下走,不能升發於上;必小劑而數多,取其易散而上行也。王氏所謂肺服九、心服七、脾服五、肝服三、腎服一,乃五髒生成之數也。

n【緩方】

n〔岐伯曰〕補上治上製以緩,補下治下製以急,急則氣味厚,緩則氣味薄,適其至所。病所遠而中道氣味之者,食而過之,無越其製度也。

n〔王冰曰〕假如病在腎而心氣不足,服藥宜急過之,不以氣味飼心,腎藥淩心,心復益衰矣。餘上下遠近例同。

n〔完素曰〕聖人治上不犯下,治下不犯上,治中上下俱無犯。故曰:誅伐無過,命曰大惑。

n〔好古曰〕治上必妨下,治錶必連裏。用黃芩以治肺必妨脾,用蓯蓉以治腎必妨心,服乾薑以治中必僭上,服附子以補火必涸水。

n〔從正曰〕緩方有五:有甘以緩之之方,甘草、糖、蜜之屬是也,病在胸膈,取其留戀也。有丸以緩之之方,比之湯散,其行遲慢也。有品件眾多之緩方,藥眾則遞相拘製,不得各騁其性也。有無毒治病之緩方,無毒則性純功緩也。有氣味俱薄之緩方,氣味薄則長於補上治上,比至其下,藥力已衰矣。

n【急方】

n〔完素曰〕味厚者為陰,味薄者為陰中之陽;故味厚則下泄,味薄則通氣。氣厚者為陽,氣薄為陽中之陰,故氣厚則發熱,氣薄則發汗是也。

n〔好古曰〕治主宜緩,緩則治其本也;治客宜急,急則治其標也。錶裏汗下,皆有所當緩、所當急。

n〔從正曰〕急方有四:有急病急攻之急方,中風關格之病是也。有湯散蕩滌之急方,下咽易散而行速也。有毒藥之急方,毒性能上湧下泄以奪病勢也。有氣味俱厚之急方,氣味俱厚,直趨於下而力不衰也。

n【奇方】

n〔王冰曰〕單方也。

n〔從正曰〕奇方有二:有獨用一物之奇方,病在上而近者宜之。有藥閤陽數一、三、五、七、九之奇方,宜下不宜汗。

n〔完素曰〕假如小承氣、調胃承氣,奇之小方也;大承氣、抵當湯,奇之大方也,所謂因其攻下而為之也。桂枝、麻黃,偶之小方也;葛根、青龍,偶之大方也,所謂因其發散而用之也。

n【偶方】

n〔從正曰〕偶方有三:有兩味相配之偶方;有古之二方相閤之偶方,古謂之復方,皆病在下而遠者宜之;有藥閤陰數二、四、六、八、十之偶方,宜汗不宜下。

n【復方】

n〔岐伯曰〕奇之不去則偶之,是謂重方。

n〔好古曰〕奇之不去復以偶,偶之不去復以奇,故曰復。復者,再也,重也。所謂十補一泄,數泄一補也。又傷寒見風脈,傷風得寒脈,為脈證不相應,宜以復方主之。

n〔從正曰〕復方有三:有二方、三方及數方相閤之復方。如桂枝二越婢一湯、五積散之屬是也。有本方之外彆加餘藥,如調胃承氣加連翹、薄荷、黃芩、梔子為涼膈散之屬是也。有分兩均齊之復方,如胃風湯各等分之屬是也。王太僕以偶為復方,今七方有偶又有復,豈非偶乃二方相閤、復乃數方相閤之謂乎?

n十劑

n〔徐之纔曰〕藥有宣、通、補、泄、輕、重、澀、滑、燥、濕十種,是藥之大體,而《本經》不言,後人未述。凡用藥者,審而詳之,則靡所遺失矣。

n【宣劑】

n〔之纔曰〕宜可去壅,生薑、橘皮之屬是也。

n〔杲曰〕外感六淫之邪,欲傳入裏,三陰實而不受,逆於胸中,天分氣分窒塞不通,而或噦或嘔,所謂壅也。三陰者,脾也。故必破氣藥,如薑、橘、藿香、半夏之類,瀉其壅塞。

n〔完素曰〕鬱而不散為壅,必宣以散之,如痞滿不通之類是矣。攻其裏,則宣者上也,泄者下也。湧劑則瓜蒂、梔子之屬是矣。發汗通錶亦同。

n〔好古曰〕《經》有五鬱:木鬱達之,火鬱發之,土鬱奪之,金鬱泄之,水鬱摺之,皆宣也。

n〔時珍曰〕壅者,塞也;宣者,布也,散也。鬱塞之病,不升不降,傳化失常。或鬱久生病,或病久生鬱。必藥以宣布敷散之,如承流宣化之意,不獨湧越為宣也。是以氣鬱有餘,則香附、撫芎之屬以開之,不足則補中益氣以運之。火鬱微則山梔、青黛以散之,甚則升陽解肌以發之。濕鬱微則蒼術、白芷之屬以燥之,甚則風藥以勝之。痰鬱微則南星、橘皮之屬以化之,甚則瓜蒂、藜蘆之屬以湧之。血鬱微則桃仁、紅花以行之,甚則或吐或利以逐之。食鬱微則山楂、神麹以消之,甚則上湧下利以去之,皆宣劑也。

n【重劑】

n〔之纔曰〕重可去怯,磁石、鐵粉之屬是也。

n〔從正曰〕重者,鎮縋之謂也。怯則氣浮,如喪神守,而驚悸氣上,硃砂、水銀、沉香、黃丹、寒水石之倫,皆體重也。久病咳嗽,涎潮於上,形羸不可攻者,以此縋之。《經》雲重者因而減之,貴其漸也。

n〔時珍曰〕重劑凡四:有驚則氣亂,而魂氣飛揚,如喪神守者;有怒則氣逆,而肝火激烈,病狂善怒者,並鐵粉、雄黃之類以平其肝。有神不守捨,而多驚健忘、迷惑不寜者,宜硃砂、紫石英之類以鎮其心。有恐則氣下,精誌失守而畏,如人將捕者,宜磁石、沉香之類以安其腎。大抵重劑壓浮火而墜痰涎,不獨治怯也。故諸風掉眩及驚癇痰喘之病,吐逆不止及反胃之病,皆浮火痰涎為害,俱宜重劑以墜之。

n【輕劑】

n〔之纔曰〕輕可去實,麻黃、葛根之屬是也。

n〔從正曰〕風寒之邪,始客皮膚,頭痛身熱,宜解其錶,《內經》所謂輕而揚之也。癰瘡疥痤,俱宜解錶,汗以泄之,毒以熏之,皆輕劑也。凡熏洗蒸炙,熨烙刺砭,導引按摩,皆汗法也。

n〔時珍曰〕當作輕可去閉。有錶閉、裏閉、上閉、下閉。錶閉者,風寒傷營,腠理閉密,陽氣怫鬱,不能外齣,而為發熱、惡寒、頭痛、脊強諸病,宜輕揚之劑發其汗,而錶自解也。裏閉者,火熱鬱抑,不行,皮膚乾閉,而為肌熱、煩熱、頭痛、目腫、昏瞀、瘡瘍諸病,宜輕揚之劑以解其肌,而火自散也。上閉有二:一則外寒內熱,上焦氣閉,發為咽喉閉痛之證,宜辛涼之劑以揚散之,則閉自開;一則飲食寒冷,抑遏陽氣在下,發為胸膈痞滿閉塞之證,宜揚其清而抑其濁,則痞自泰也。下閉亦有二:有陽氣陷下,發為裏急後重,數至圊而不行之證,但升其陽而大便自順,所謂下者舉之也;有燥熱傷肺,金氣鬱,竅閉於上,而膀胱閉於下,為小便不利之證,以升麻之類探而吐之,上竅通而小便自利矣,所謂病在下取之上也。

n【滑劑】

n〔之纔曰〕滑可去著,鼕葵子、榆白皮之屬是也。

n〔完素曰〕澀則氣著,必滑劑以利之。滑能養竅,故潤利也。

n〔從正曰〕大便燥結,宜麻仁、鬱李之類;小便淋瀝,宜葵子、滑石之類。前後不通,兩陰俱閉也,名曰三焦約。約者,束也。宜先以滑劑潤養其燥,然後攻之。

n〔時珍曰〕著者,有形之邪,留著於經絡髒腑之間也,便尿濁帶、痰涎、胞胎、癰腫之類是矣。皆宜滑藥以引去其留著之物。此與木通、豬苓通以去滯相類而不同。木通、豬苓,淡泄之物,去濕熱無形之邪;葵子、榆皮,甘滑之類,去濕熱有形之邪。故彼曰滯,此曰著也。大便澀者,菠薐、牽牛之屬;小便澀者,車前、榆皮之屬;精竅澀者,黃檗、葵花之屬;胞胎澀者,黃葵子、王不留行之屬;引痰涎自小便去者,則半夏、茯苓之屬;引瘡毒自小便去者,則五葉藤、萱草根之屬,皆滑劑也。

n【補劑】

n〔之纔曰〕補可去弱,人參、羊肉之屬是也。

n〔杲曰〕人參甘溫,能補氣虛;羊肉甘熱,能補血虛。羊肉補形,人參補氣,凡氣味與二藥同者皆是也。

n〔從正曰〕五髒各有補瀉,五味各補其髒,有錶虛、裏虛、上虛、下虛、陰虛、陽虛、氣虛、血虛。《經》曰:精不足者補之以味,形不足者溫之以氣。五榖、五菜、五果、五肉,皆補養之物也。

n〔時珍曰〕《經》雲:不足者補之。又雲:虛則補其母。生薑之辛補肝,炒鹽之鹹補心,甘草之甘補脾,五味子之酸補肺,黃檗之苦補腎。又如茯神之補心氣,生地黃之補心血;人參之補脾氣,白芍藥之補脾血;黃芪之補肺氣,阿膠之補肺血;杜仲之補腎氣,熟地黃之補腎血;芎�{之補肝氣,當歸之補肝血之類,皆補劑。

n【濕劑】

n〔之纔曰〕濕可去枯。白石英、紫石英之屬是也。

n〔完素曰〕津耗為枯。五髒痿弱,榮衛涸流,必濕劑以潤之。

n〔從正曰〕濕者,潤濕也。雖與滑類,少有不同。《經》雲辛以潤之,辛能走氣、能化液故也。鹽消味雖鹹,屬真陰之水,誠濡枯之上藥也。人有枯涸皴揭之病,非獨金化,蓋有火以乘之,故非濕劑不能愈。

n〔好古曰〕有減氣而枯,有減血而枯。

n〔時珍曰〕濕劑當作潤劑。枯者燥也。陽明燥金之化,鞦令也,風熱怫甚,則血液枯涸而為燥病。上燥則渴,下燥則結,筋燥則強,皮燥則揭,肉燥則裂,骨燥則枯,肺燥則痿,腎燥則消。凡麻仁、阿膠膏潤之屬,皆潤劑也。養血則當歸、地黃之屬;生津則麥門鼕、栝樓根之屬;益精則蓯蓉、枸杞之屬。

n【通劑】

n〔之纔曰〕通可去滯,通草、防己之屬是也。

n〔從正曰〕通者,流通也。前後不得溲便,宜木通、海金沙、琥珀、大黃之屬通之。痹痛鬱滯,經隧不利,亦宜通之。

n〔時珍曰〕滯,留滯也。濕熱之邪留於氣分,而為痛痹癃閉者,宜淡味之藥上助肺氣下降,通其小便,而泄氣中之滯,木通、豬苓之類是也。濕熱之邪留於血分,而為痹痛腫注、二便不通者,宜苦寒之藥下引,通其前後,而泄血中之滯,防己之類是也。《經》曰味薄者通,故淡味之藥謂之通劑。

n【泄劑】

n〔之纔曰〕泄可去閉,葶藶、大黃之屬是也。

n〔杲曰〕葶藶苦寒,氣味俱厚,不減大黃,能泄肺中之閉,又泄大腸。大黃走而不守,能泄血閉腸胃渣穢之物。一泄氣閉利小便,一泄血閉利大便。凡與二藥同者皆然。

n〔從正曰〕實則瀉之。諸痛為實,痛隨利減。芒硝、大黃、牽牛、甘遂、巴豆之屬,皆瀉劑也。其催生下乳,磨積逐水,破經泄氣,凡下行者,皆下法也。

n〔時珍曰〕去閉當作去實。《經》雲實者瀉之,實則瀉其子是矣。五髒五味皆有瀉,不獨葶藶、大黃也。肝實瀉以芍藥之酸,心實瀉以甘草之甘,脾實瀉以黃連之苦,肺實瀉以石膏之辛,腎實瀉以澤瀉之鹹,是矣。

n【澀劑】

n〔之纔曰〕澀可去脫,牡蠣、龍骨之屬是也。

n〔完素曰〕滑則氣脫,如開腸洞泄,便溺遺失之類,必澀劑以收斂之。

n〔從正曰〕寢汗不禁,澀以麻黃根、防風;滑泄不已,澀以豆蔻、枯礬、木賊、;喘嗽上奔,澀以烏梅、訶子。凡酸味同乎澀者,收斂之義也。

n〔時珍曰〕脫者,氣脫也,血脫也,精脫也,神脫也。脫則散而不收,故用酸澀溫平之藥,以斂其耗散。汗齣亡陽,精滑不禁,泄痢不止,大便不固,小便自遺,久嗽亡津,皆氣脫也。下血不已,崩中暴下,諸大亡血,皆血脫也。牡蠣、龍骨、海螵蛸、五倍子、五味子、烏梅、榴皮、訶黎勒、、蓮房、棕灰、赤石脂、麻黃根之類,皆澀藥也。氣脫兼以氣藥,血脫兼以血藥及兼氣藥,氣者血之帥也。脫陽者見鬼,脫陰者目盲,此神脫也,非澀藥所能收也。

n【燥劑】

n〔之纔曰〕燥可去濕,桑白皮、赤小豆之屬是也。

n〔完素曰〕濕氣淫勝,腫滿脾濕,必燥劑以除之,桑皮之屬。濕勝於上,以苦吐之,以淡滲之是也。

n〔從正曰〕積寒久冷,吐利腥穢,上下所齣水液澄澈清冷,此大寒之病,宜薑、附、鬍椒輩以燥之。若病濕氣,則白術、陳皮、木香、蒼術之屬除之,亦燥劑也。而黃連、黃檗、梔子、大黃,其味皆苦,苦屬火,皆能燥濕,此《內經》之本旨也,豈獨薑、附之儔為燥劑乎。

n〔好古曰〕濕有在上、在中、在下、在經、在皮、在裏。

n〔時珍曰〕濕有外感,有內傷。外感之濕,雨露嵐霧地氣水濕,襲於皮肉筋骨經絡之間;內傷之濕,生於水飲酒食及脾弱腎強,固不可一例言也。故風藥可以勝濕,燥藥可以除濕,淡藥可以滲濕,泄小便可以引濕,利大便可以逐濕,吐痰涎可以祛濕。濕而有熱,苦寒之劑燥之;濕而有寒,辛熱之劑燥之,不獨桑皮、小豆為燥劑也。濕去則燥,故謂之燥。

n〔劉完素曰〕製方之體,欲成七方十劑之用者,必本於氣味也。寒、熱、溫、涼,四氣生於天;酸、苦、辛、鹹、甘、淡,六味成乎地。是以有形為味,無形為氣。氣為陽,味為陰。陽氣齣上竅,陰味齣下竅。氣化則精生,味化則形長。故地産養形,形不足者溫之以氣;天産,精不足者補之以味。辛甘發散為陽,酸苦湧泄為陰;鹹味湧泄為陰,淡味滲泄為陽。辛散、酸收、甘緩、苦堅、鹹軟,各隨五髒之病證,而施藥性之品味。故方有七,劑有十。方不七,不足以盡方之變;劑不十,不足以盡劑之用。方不對證,非方也;劑不蠲疾,非劑也。此乃太古先師,設繩墨而取麯直;叔世方士,乃齣規矩以為方圓。夫物各有性,製而用之,變而通之,施於品劑,其功用豈有窮哉。如是有因其性而為用者,有因其所勝而為製者,有氣同則相求者,有氣相剋則相製者,有氣有餘而補不足者,有氣相感則以意使者,有質同而性異者,有名異而實同者。故蛇之性上竄而引藥,蟬之性外脫而退翳,虻飲血而用以治血,鼠善穿而用以治漏,所謂因其性而為用者如此。弩牙速産,以機發而不括也;杵糠下噎,以杵築下也,所謂因其用而為使者如此。浮萍不沉水,可以勝酒;獨活不搖風,可以治風,所謂因其所勝而為製也如此。麻,木榖而治風;豆,水榖而治水,所謂氣相同則相求者如此。牛土畜,乳可以止渴疾;豕水畜,心可以鎮恍惚,所謂因其氣相剋則相製也如此。熊肉振羸,兔肝明視,所謂因其氣有餘補不足也如此。鯉之治水,鶩之利水,所謂因其氣相感則以意使者如此。蜜成於蜂,蜜溫而蜂寒;油生於麻,麻溫而油寒,茲同質而異性也。蘼蕪生於芎�{,蓬蘽生於覆盆,茲名異而實同者也。所以如此之類,不可勝舉。故天地賦形,不離陰陽,形色自然,皆有法象。毛羽之類,生於陽而屬於陰;鱗介之類,生於陰而屬於陽。空青法木,色青而主肝;丹砂法火,色赤而主心;雲母法金,色白而主肺;磁石法水,色黑而主腎;黃石脂法土,色黃而主脾。故觸類而長之,莫不有自然之理也。欲為醫者,上知天文,下知地理,中知人事,三者俱明,然後可以語人之疾病。不然,則如無目夜遊,無足登涉,動緻顛殞,而欲愈疾者,未之有也。

n五味宜忌

n〔岐伯曰〕木生酸,火生苦,土生甘,金生辛,水生鹹。辛散,酸收,甘緩,苦堅,鹹軟。毒藥攻邪,五榖為養,五果為助,五畜為益,五菜為充,氣味閤而服之,以補精益氣。此五味各有所利,四時五髒,病隨所宜也。又曰:陰之所生,本在五味;陰之五宮,傷在五味。骨正筋柔,氣血以流,腠理以密,骨氣以精,長有天命。又曰:聖人春夏養陽,鞦鼕養陰,以從其根,二氣常存(春食涼,夏食寒,以養陽;鞦食溫,鼕食熱,以養陰)。

n【五欲】

n肝欲酸,心欲苦,脾欲甘,肺欲辛,腎欲鹹,此五味閤五髒之氣也。

n【五宜】

n青色宜酸,肝病宜食麻、犬、李、韭。赤色宜苦,心病宜食麥、羊、杏、薤。黃色宜甘,脾病宜食粳、牛、棗、葵。白色宜辛,肺病宜食黃黍、雞、桃、蔥。黑色宜鹹,腎病宜食大豆黃捲、豬、栗、藿。

n【五禁】

n肝病禁辛,宜食甘:粳、牛、棗、葵。心病禁鹹,宜食酸:麻、犬、李、韭。脾病禁酸,宜食鹹:大豆、豕、栗、藿。肺病禁苦,宜食:麥、羊、杏、薤。腎病禁甘,宜食辛:黃黍、雞、桃、蔥。

n〔思邈曰〕春宜省酸增甘以養脾,夏宜省苦增辛以養肺,鞦宜省辛增酸以養肝,鼕宜省鹹增苦以養心,四季宜省甘增鹹以養腎。

n〔時珍曰〕五欲者,五味入胃,喜歸本髒,有餘之病,宜本味以通之。五禁者,五髒不足之病,畏其所勝,而宜其所不勝也。

n【五走】

n酸走筋,筋病毋多食酸,多食令人癃。酸氣澀收,胞得酸而縮捲,故水道不通也。苦走骨,骨病毋多食苦,多食令人變嘔。苦入下脘,三焦皆閉,故變嘔也。甘走肉,肉病毋多食甘,多食令人心。甘氣柔潤,胃柔則緩,緩則蟲動,故心也。辛走氣,氣病毋多食辛,多食令人洞心。辛走上焦,與氣俱行,久留心下,故洞心也。鹹走血,血病毋多食鹹,多食令人渴。血與鹹相得則凝,凝則胃汁注之,故咽路焦而舌本乾。

n【五傷】

n酸傷筋,辛勝酸。苦傷氣,鹹勝苦。甘傷肉,酸勝甘。辛傷皮毛,苦勝辛。鹹傷血,甘勝鹹。

n【五過】

n味過於酸,肝氣以津,脾氣乃絕,肉胝而唇揭。味過於苦,脾氣不濡,胃氣乃厚,皮槁而毛拔。味過於甘,心氣喘滿,色黑,腎氣不平,骨痛而發落。味過於辛,筋脈沮絕,精神乃失,筋急而爪枯。味過於鹹,大骨氣勞,短肌,心氣抑,脈凝澀而變色。

n〔時珍曰〕五走五傷者,本髒之味自傷也,即陰之五宮傷在五味也。五過者,本髒之味伐其所勝也,即髒氣偏勝也。

n序言

用戶評價

從一個實際使用者的角度來看,這本書的“實用性”體現在它對現代生活睏境的巧妙迴應。我們身處快節奏的現代社會,各種健康問題層齣不窮,很多人開始尋求更自然、更溫和的調理方式。這本圖解版正好提供瞭這樣一個立足於實踐的參考係。它沒有誇大任何草藥的功效,而是用一種非常審慎、客觀的態度來描述每種藥材的適用範圍和注意事項,這種嚴謹性讓人倍感信賴。它鼓勵讀者在專業指導下,進行有根據的自我健康管理,而不是盲目跟風。特彆是那些關於日常飲食調理和季節養生的章節,內容極其貼閤時令變化,操作性極強,真正做到瞭將古老的智慧融入到日常的柴米油鹽之中,讓人覺得傳統醫學並非遙不可及,而是觸手可及的日常智慧。

評分作為一名對中華傳統文化抱有濃厚興趣的普通愛好者,我發現這本書最成功的地方在於其齣色的“可讀性”。很多經典的古籍,即便是想瞭解一下皮毛,也會被晦澀難懂的文言文和缺乏現代注釋的描述勸退。然而,這本圖解版做到瞭極好的平衡。它在保留瞭原著精髓和專業術語的準確性的同時,融入瞭大量現代化的解讀和通俗易懂的白話釋義。這種翻譯不是簡單的逐字對應,而是深入理解瞭當時的應用場景和醫學理念後進行的轉述,使得那些看似深奧的藥性、配伍原理,變得清晰明瞭,仿佛有位耐心的老師在你身邊娓娓道來。每次翻開,都能在不經意間get到一些過去不曾注意到的生活智慧或者養生小竅門,這種“知識的即時反饋”機製,極大地激發瞭我持續探索的動力。它成功地架起瞭一座古老知識與現代生活之間的橋梁。

評分我特彆留意瞭它在信息呈現上的係統性和邏輯性。傳統典籍的編排有時會顯得比較跳躍,對於需要建立完整知識框架的學習者來說,容易感到零散。但這本圖解版在內容組織上顯然是經過瞭精心梳理和現代學術化的再編排。條理非常清晰,從藥材的分類、産地、性味歸經,到具體的功效和應用實例,層層遞進,邏輯嚴密。即使是交叉查找或對比不同藥材的異同,也能通過清晰的索引和闆塊劃分快速定位。這種結構化的呈現,極大地提升瞭學習和查閱的效率。對於需要做深入研究的專業人士來說,它提供瞭堅實的參考基礎;對於我們這些業餘愛好者來說,它就像一張詳盡的地圖,讓人在知識的海洋中不會迷失方嚮,每一步都走得踏實而有目的性。這種對學習者路徑的體貼,是很多專業書籍所欠缺的。

評分最讓我感到驚喜的是,這本書在保持學術嚴謹性的前提下,融入瞭大量的曆史文化背景和人文故事。它不僅僅停留在“這個藥材治什麼病”的層麵,更深入挖掘瞭這些藥材在曆史長河中扮演的角色、背後的采集閤規、甚至是古代醫者的生活點滴。比如,講述某一味藥的發現或應用時,穿插的曆史軼事或相關詩詞典故,瞬間讓原本冰冷的藥理知識變得有血有肉,充滿瞭人情味和曆史的厚重感。閱讀的過程,就像是在進行一次穿越時空的對話,感受著前人對自然萬物的敬畏與探索精神。這種將自然科學與人文精神完美結閤的敘事手法,讓這本書的價值超越瞭純粹的醫學工具書範疇,提升到瞭文化傳承的高度。它教會的不僅是藥理,更是一種觀察世界、尊重生命的傳統哲學。

評分這套書的裝幀設計真是讓人眼前一亮,那種沉甸甸的質感,拿在手裏就能感受到它分量十足的文化底蘊。我尤其欣賞封麵那種既古典又透著現代設計感的處理方式,色彩的搭配既不失莊重,又帶著一絲活潑,很符閤現在大眾對傳統文化的審美需求。內頁的紙張選擇也十分考究,觸感細膩,即便是長時間翻閱,也不會覺得刺眼或疲勞。更不用提那些精美的插圖瞭,它們絕不僅僅是簡單的配圖,簡直就是藝術品。無論是植物的脈絡、藥材的形態,還是古代的製藥工具,都被描繪得栩栩如生,細節之處盡顯匠心。這些圖文並茂的呈現方式,極大地降低瞭理解復雜藥理知識的門檻,讓即便是初次接觸傳統醫藥的讀者,也能迅速被吸引並沉浸其中。這種對閱讀體驗的極緻追求,讓閱讀本身變成瞭一種享受,而不是一項艱巨的任務。它不僅僅是一本工具書,更像是一件值得收藏的工藝品,放在書架上都是一道亮麗的風景綫。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![{RT}詩經彩圖館-[春鞦] 孔子,沐言非 中國華僑齣版社 9787511358806 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/29730472100/5b3435b1Nc5fa6763.jpg)

![四庫全書藝術類:琴史 [宋] 硃長文 中國書店 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/29731232340/5b343c2bN9c1207ab.jpg)