具体描述

基本信息

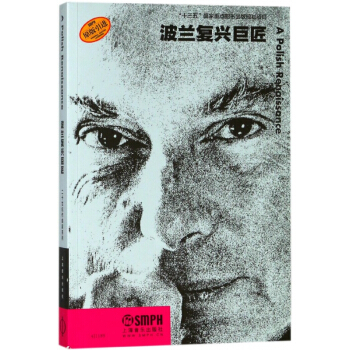

- 商品名称:波兰复兴巨匠(原版引进)

- 作者:伯纳德·雅各布森|译者:杨宁

- 定价:60

- 出版社:上海音乐

- ISBN号:9787552312881

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2017-12-01

- 印刷时间:2017-12-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:16开

- 包装:平装

- 页数:270

内容提要

波兰音乐在20世纪繁花绽放,出现了许多艺术家 ,他们的**地位,早几代人中——*知名的当属肖 邦和席曼诺夫斯基——少有可比拟者。然而,伯纳德 ·雅各布森著的《波兰复兴巨匠(原版引进)》所记 的四个波兰人——安德烈·帕努夫尼克(1914—1991 )、维托尔德·卢托斯瓦夫斯基(1913—1994)、克 日什托夫·潘德列茨基(出生于1933年)和亨利克· 古雷茨基(出生于1933年),他们的故事中值得注意 的是,尽管具有共同的国籍背景,但他们发展出了具 有鲜明区别的创作方式。

共同的背景中,重要元素包括波兰的民问音乐和 艺术音乐,罗马天主教传统,以及统治政权的接替— —纳粹、共产主义、后共产主义——这影响了他们所 有人。对属于*年轻一代的潘德列茨基和古雷茨基而 言,帕努夫尼克和卢托斯瓦夫斯基的音乐也是他们共 同的经历。

20世纪下半叶,音乐风格有如多变的画卷。一方 面,是序列主义及其诸多纯理智的副产品,另一方面 ,是偶然技法、“新简单派”和简约主义。在这个背 景上,作者戏剧化地表现了这四位作曲家的定位,展 现出他们每一个人如何**我们所习惯把他们联系起 来的音乐运动。他们的作曲技法通过对他们生平和职 业生涯的考察来展现。他们的事业对波兰现代音乐中 的复兴现象做出了**有力的贡献。

目录

序言

前奏

第一章

安德烈·帕努夫尼克

第二章

维托尔德·卢托斯瓦夫斯基

第三章

帕努夫尼克和卢托斯瓦夫斯基:评述

间奏

第四章

克日什托夫·潘德列茨基

第五章

亨利克·古雷茨基

第六章

潘德列茨基和古雷茨基:评述

后奏

作品分类列表

拓展阅读

索引

用户评价

这本书的叙事节奏把控得极佳,如同精心编排的交响乐,有低沉的铺陈,也有高亢激昂的乐章。它没有采取那种枯燥的编年史写法,而是更倾向于主题式的探讨,围绕着“复兴”这一核心概念,探讨了文化、艺术、政治思想如何在外部高压下,于内部悄然积蓄力量并最终爆发的过程。我花了很长时间沉浸在其中关于艺术复兴那一部分的描述里,那些文字仿佛带着色彩和旋律,让我仿佛亲眼目睹了那些宏伟的剧作和画卷是如何诞生的,它们不仅仅是美的展现,更是民族精神的载体和无声的抗议。作者对细节的把握令人称道,他会突然穿插一些当时的民间轶事或者私人信件的片段,这些“花边”内容非但没有冲淡主线,反而极大地丰富了历史的肌理,让冰冷的历史瞬间变得有温度、有呼吸感。读完后,我感觉自己对“文化自信”这个概念有了更深层次的理解,它不是空泛的口号,而是需要无数先驱者用血汗甚至生命去捍卫的基石。

评分这本书的结构布局非常巧妙,它并非线性叙事,而是通过几位核心人物的命运交织,构建起一个立体的历史画卷。我特别关注了其中关于“身份认同”的讨论,在那个国家命运悬而未决的年代,知识分子和艺术家如何界定自己是谁,如何平衡对传统的敬畏与对未来的向往,这无疑是那个时代最尖锐的问题。作者没有提供简单的答案,而是呈现了光谱上所有可能的立场和挣扎。阅读过程就像是跟着一位博学的向导,穿梭于历史的迷宫,他总能在关键的路口停下来,为你指明方向,并讲解沿途的风景。这种引导式阅读体验,极大地降低了阅读历史巨著的门槛。我尤其喜欢它对文化遗产保护的关注,它提醒我们,维护一个民族的记忆,和争取一个民族的未来,同等重要。每一次翻页,都像是在进行一次与历史先贤的心灵对话。

评分这是一部厚重的作品,但绝不沉闷。它成功地做到了学术的深度与大众的可读性之间的完美结合。我感触最深的是,书中对于“希望”的描绘。在最黑暗、最绝望的时刻,那些复兴的努力往往不是来自宏大的政治宣言,而是来自一个个不屈服的个体,他们可能是诗人、音乐家、甚至是一个小小的出版商,正是这些微小的光点汇聚,最终点亮了民族的前路。作者的文笔有一种沉静而有力的力量,它不会煽动情绪,但却能自然而然地在读者心中激起强烈的共鸣和敬意。读完后,我不仅对波兰的历史有了全新的认识,更重要的是,它引发了我对当下社会中文化传承与个体责任的反思。这本书就像一面镜子,映照出在逆境中,人类精神可以达到的高度和韧性,强烈推荐给所有对欧洲近现代史和文化史感兴趣的朋友们。

评分坦白说,在阅读之前,我对波兰历史的了解仅限于教科书上简略的几笔,带着一种既期待又怕读不下去的忐忑。然而,这本书的语言风格极其具有感染力,有一种古典文学的韵味,但又完全不晦涩难懂,反而充满了力量感。它成功地将复杂的哲学思辨和政治博弈,转化成了一幕幕引人入胜的戏剧场景。尤其欣赏作者在论述“巨匠”的形成路径时,展现出的那种深邃的洞察力,他没有将这些人物神化,而是清晰地展示了他们在困境中做出的痛苦抉择、他们的妥协与坚持,以及他们如何将个人的苦难升华为普世的艺术价值。这让我意识到,真正的“巨匠”并非是天赋异禀的超人,而是能够深刻理解并代表一个民族在特定历史阶段最深层诉求的灵魂代言人。这本书的史料引用也相当扎实,注释详尽,这为喜欢深挖背景的读者提供了极大的便利,体现了出版方严谨的学术态度。

评分这本书的封面设计本身就很有年代感,那种略带褪色的油画质感,让人一下子就感觉穿越回了那个风云激荡的时代。拿到手里沉甸甸的,纸张的质感也相当不错,读起来非常舒适。虽然书名听起来有些学术化,但我发现内容远比我想象的要生动得多。作者的笔触非常细腻,他不仅仅是在罗列历史事件,更是在刻画那些身处历史洪流中的人物的内心世界。比如他对某位关键人物的童年回忆和早期思想萌芽的描绘,简直是入木三分,让人不禁好奇,究竟是什么样的土壤,才能孕育出影响整个民族命运的巨匠。我特别喜欢他处理宏大叙事与微观个体叙事之间的平衡,既能感受到波兰民族在黑暗中寻求光明的挣扎与伟大,又能通过一个个鲜活的个体故事,体会到那种深入骨髓的民族情怀和对自由的渴望。这本书的排版也做得很好,关键的历史时间线和人名都做了特别标注,即便是对这段历史不太熟悉的新读者,也能很快跟上节奏,不会感到迷茫。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有