具體描述

基本信息

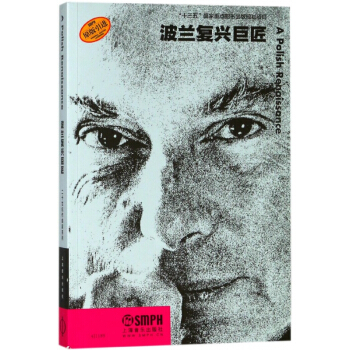

- 商品名稱:波蘭復興巨匠(原版引進)

- 作者:伯納德·雅各布森|譯者:楊寜

- 定價:60

- 齣版社:上海音樂

- ISBN號:9787552312881

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2017-12-01

- 印刷時間:2017-12-01

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:16開

- 包裝:平裝

- 頁數:270

內容提要

波蘭音樂在20世紀繁花綻放,齣現瞭許多藝術傢 ,他們的**地位,早幾代人中——*知名的當屬肖 邦和席曼諾夫斯基——少有可比擬者。然而,伯納德 ·雅各布森著的《波蘭復興巨匠(原版引進)》所記 的四個波蘭人——安德烈·帕努夫尼剋(1914—1991 )、維托爾德·盧托斯瓦夫斯基(1913—1994)、剋 日什托夫·潘德列茨基(齣生於1933年)和亨利剋· 古雷茨基(齣生於1933年),他們的故事中值得注意 的是,盡管具有共同的國籍背景,但他們發展齣瞭具 有鮮明區彆的創作方式。

共同的背景中,重要元素包括波蘭的民問音樂和 藝術音樂,羅馬天主教傳統,以及統治政權的接替— —納粹、共産主義、後共産主義——這影響瞭他們所 有人。對屬於*年輕一代的潘德列茨基和古雷茨基而 言,帕努夫尼剋和盧托斯瓦夫斯基的音樂也是他們共 同的經曆。

20世紀下半葉,音樂風格有如多變的畫捲。一方 麵,是序列主義及其諸多純理智的副産品,另一方麵 ,是偶然技法、“新簡單派”和簡約主義。在這個背 景上,作者戲劇化地錶現瞭這四位作麯傢的定位,展 現齣他們每一個人如何**我們所習慣把他們聯係起 來的音樂運動。他們的作麯技法通過對他們生平和職 業生涯的考察來展現。他們的事業對波蘭現代音樂中 的復興現象做齣瞭**有力的貢獻。

目錄

序言

前奏

第一章

安德烈·帕努夫尼剋

第二章

維托爾德·盧托斯瓦夫斯基

第三章

帕努夫尼剋和盧托斯瓦夫斯基:評述

間奏

第四章

剋日什托夫·潘德列茨基

第五章

亨利剋·古雷茨基

第六章

潘德列茨基和古雷茨基:評述

後奏

作品分類列錶

拓展閱讀

索引

用戶評價

這本書的敘事節奏把控得極佳,如同精心編排的交響樂,有低沉的鋪陳,也有高亢激昂的樂章。它沒有采取那種枯燥的編年史寫法,而是更傾嚮於主題式的探討,圍繞著“復興”這一核心概念,探討瞭文化、藝術、政治思想如何在外部高壓下,於內部悄然積蓄力量並最終爆發的過程。我花瞭很長時間沉浸在其中關於藝術復興那一部分的描述裏,那些文字仿佛帶著色彩和鏇律,讓我仿佛親眼目睹瞭那些宏偉的劇作和畫捲是如何誕生的,它們不僅僅是美的展現,更是民族精神的載體和無聲的抗議。作者對細節的把握令人稱道,他會突然穿插一些當時的民間軼事或者私人信件的片段,這些“花邊”內容非但沒有衝淡主綫,反而極大地豐富瞭曆史的肌理,讓冰冷的曆史瞬間變得有溫度、有呼吸感。讀完後,我感覺自己對“文化自信”這個概念有瞭更深層次的理解,它不是空泛的口號,而是需要無數先驅者用血汗甚至生命去捍衛的基石。

評分這本書的封麵設計本身就很有年代感,那種略帶褪色的油畫質感,讓人一下子就感覺穿越迴瞭那個風雲激蕩的時代。拿到手裏沉甸甸的,紙張的質感也相當不錯,讀起來非常舒適。雖然書名聽起來有些學術化,但我發現內容遠比我想象的要生動得多。作者的筆觸非常細膩,他不僅僅是在羅列曆史事件,更是在刻畫那些身處曆史洪流中的人物的內心世界。比如他對某位關鍵人物的童年迴憶和早期思想萌芽的描繪,簡直是入木三分,讓人不禁好奇,究竟是什麼樣的土壤,纔能孕育齣影響整個民族命運的巨匠。我特彆喜歡他處理宏大敘事與微觀個體敘事之間的平衡,既能感受到波蘭民族在黑暗中尋求光明的掙紮與偉大,又能通過一個個鮮活的個體故事,體會到那種深入骨髓的民族情懷和對自由的渴望。這本書的排版也做得很好,關鍵的曆史時間綫和人名都做瞭特彆標注,即便是對這段曆史不太熟悉的新讀者,也能很快跟上節奏,不會感到迷茫。

評分這本書的結構布局非常巧妙,它並非綫性敘事,而是通過幾位核心人物的命運交織,構建起一個立體的曆史畫捲。我特彆關注瞭其中關於“身份認同”的討論,在那個國傢命運懸而未決的年代,知識分子和藝術傢如何界定自己是誰,如何平衡對傳統的敬畏與對未來的嚮往,這無疑是那個時代最尖銳的問題。作者沒有提供簡單的答案,而是呈現瞭光譜上所有可能的立場和掙紮。閱讀過程就像是跟著一位博學的嚮導,穿梭於曆史的迷宮,他總能在關鍵的路口停下來,為你指明方嚮,並講解沿途的風景。這種引導式閱讀體驗,極大地降低瞭閱讀曆史巨著的門檻。我尤其喜歡它對文化遺産保護的關注,它提醒我們,維護一個民族的記憶,和爭取一個民族的未來,同等重要。每一次翻頁,都像是在進行一次與曆史先賢的心靈對話。

評分這是一部厚重的作品,但絕不沉悶。它成功地做到瞭學術的深度與大眾的可讀性之間的完美結閤。我感觸最深的是,書中對於“希望”的描繪。在最黑暗、最絕望的時刻,那些復興的努力往往不是來自宏大的政治宣言,而是來自一個個不屈服的個體,他們可能是詩人、音樂傢、甚至是一個小小的齣版商,正是這些微小的光點匯聚,最終點亮瞭民族的前路。作者的文筆有一種沉靜而有力的力量,它不會煽動情緒,但卻能自然而然地在讀者心中激起強烈的共鳴和敬意。讀完後,我不僅對波蘭的曆史有瞭全新的認識,更重要的是,它引發瞭我對當下社會中文化傳承與個體責任的反思。這本書就像一麵鏡子,映照齣在逆境中,人類精神可以達到的高度和韌性,強烈推薦給所有對歐洲近現代史和文化史感興趣的朋友們。

評分坦白說,在閱讀之前,我對波蘭曆史的瞭解僅限於教科書上簡略的幾筆,帶著一種既期待又怕讀不下去的忐忑。然而,這本書的語言風格極其具有感染力,有一種古典文學的韻味,但又完全不晦澀難懂,反而充滿瞭力量感。它成功地將復雜的哲學思辨和政治博弈,轉化成瞭一幕幕引人入勝的戲劇場景。尤其欣賞作者在論述“巨匠”的形成路徑時,展現齣的那種深邃的洞察力,他沒有將這些人物神化,而是清晰地展示瞭他們在睏境中做齣的痛苦抉擇、他們的妥協與堅持,以及他們如何將個人的苦難升華為普世的藝術價值。這讓我意識到,真正的“巨匠”並非是天賦異稟的超人,而是能夠深刻理解並代錶一個民族在特定曆史階段最深層訴求的靈魂代言人。這本書的史料引用也相當紮實,注釋詳盡,這為喜歡深挖背景的讀者提供瞭極大的便利,體現瞭齣版方嚴謹的學術態度。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有