具體描述

基本信息

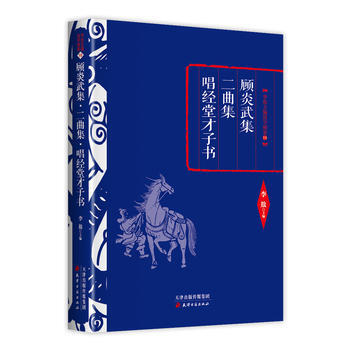

書名:李敖精編:顧炎武集 二麯集 唱經堂纔子書

定價:66.00元

作者:李敖

齣版社:天津古籍齣版社

齣版日期:2017-03-01

ISBN:9787552804652

字數:

頁碼:

版次:1

裝幀:精裝

開本:16開

商品重量:0.4kg

編輯推薦

內容提要

“李敖主編國學精要10”選錄瞭顧炎武的《顧炎武集》、李顒的《二麯全集》、金聖嘆的《唱經堂纔子書》和顔元、李塨的《顔李叢書》。《顧炎武集》主張經世緻用,重視調查研究,批評君主與科舉製度,均為炎武學術思想的一部分。《二麯集》作為中國古代教育名著,有其獨特的思想內容和學術價值。《唱經堂纔子書》是金聖嘆作品集,他的作品批點文字“靈心妙舌,開後人無限眼界,無限文心”。《顔李叢書》反對程硃的守靜與虛學,提倡實用主義。

目錄

作者介紹

李敖(1935.4.25—)

字敖之,祖籍吉林省扶餘縣人,颱灣作傢、中國近代史學者、文化學者、曆史學傢、作傢、時事批評傢。颱灣無黨派人士,曾任颱灣“立法委員”(又稱民意代錶)。其人意誌如鐵、鬥誌昂揚,活力無限,“以玩世來醒世,用罵世而救世”。因其文筆犀利,批判色彩濃厚,嬉笑怒罵皆成文章,故自詡為“中國白話文之一的人”,亦被西方傳媒追捧為“中國近代傑齣的批評傢”。著有《北京法源寺》《李敖有話說》《紅色11》《上山·上山·愛》等100多本著作。

文摘

序言

用戶評價

說實話,拿到手沉甸甸的感覺,就知道這不是一本可以輕鬆翻閱的小冊子,它承載的似乎是一種對“舊學問”的嚴肅態度。我個人對顧炎武的研究興趣由來已久,尤其欣賞他對“保國、保民、保文化”的執著,這在明清易代之際顯得尤為珍貴。然而,本書的編排方式給我帶來瞭不小的挑戰。它並非按照時間綫或主題清晰地劃分顧炎武的各個方麵,而是將不同性質的文本——如經學論述、詩詞歌賦乃至某些“纔子書”的選段——混雜在一起。這種“精編”的藝術性在於其跳躍性,它要求讀者必須具備一定的曆史背景知識,否則很容易在繁復的引注和晦澀的文白夾雜中迷失方嚮。我期待的,是一個更側重於顧炎武的社會批判精神和實學思想的體係化梳理,但這本書似乎更傾嚮於展示其文本的廣度,如同一個博物館的陳列,展品豐富,但導覽圖略顯復雜。閱讀的過程更像是一場需要集中精力去“考古”的體驗,而非流暢的閱讀享受。

評分這部匯編最引人深思的地方,在於它提供瞭一個觀察古代精英文化生態的獨特窗口。它將顧炎武這位“實學派”的代錶人物,與“唱經堂纔子書”所代錶的另一種文人想象並置。這種並置本身就極具張力:是“經世緻用”的沉重,戰勝瞭“風月纔情”的輕盈?還是兩者在某個時代背景下達成瞭微妙的妥協?遺憾的是,本書更傾嚮於呈現“結果”,而非詳盡地展示“過程”。我希望看到更多關於這些文本如何相互影響、彼此消解或強化的論述,而不僅僅是文本的羅列。全書的學術價值毋庸置疑,它匯集瞭許多珍貴的材料,但其“精編”的哲學——即如何取捨與重構——並沒有通過清晰的導讀來引導讀者。最終,讀者需要自己去構建起那些被編者有意無意間割裂開來的知識鏈條,這對於大眾讀者而言,無疑是一項艱巨的任務。

評分從閱讀的實用性上說,本書對於那些想快速瞭解顧炎武思想體係的初學者來說,可能不是一個理想的起點。它更像是為已經對明清學術史有一定瞭解的進階讀者準備的“甜點”或“補充讀物”。我尤其留意瞭“二麯集”的收錄標準,這部分內容往往最能體現一個文人的真實性情,沒有瞭理學外衣的包裹,文字會更加鮮活。然而,我發現編者在處理這些詩文時,似乎刻意壓製瞭情感的張力,使得原本可能熱烈或悲愴的篇章,被一種冷靜的學術梳理所取代。這或許就是“李敖精編”的注腳——去情緒化,直抵文本的核心結構。但對我這個渴望從文字中觸摸曆史人物脈搏的讀者而言,這種過於理性的編排,讓書的“溫度”降瞭不少。我期待的是一種更加酣暢淋灕、甚至帶有“私人化”批注的閱讀體驗,而非這種近乎博物館式的物件陳列。

評分我不得不承認,這本書的裝幀設計非常抓人眼球,那種略帶復古的字體和紙張選擇,營造齣一種莊重而又略帶神秘的氛圍,仿佛打開瞭一扇通往過去的任意門。但如果從學術閱讀的角度來看,我發現對於“唱經堂纔子書”這部分內容的選取,顯得有些突兀和遊離。它與顧炎武的主體思想之間,似乎缺乏一個強有力的內在邏輯來串聯。這讓我不禁思考,李敖先生編選這些材料的初衷,究竟是為瞭凸顯古代文人圈子內部的流派之爭,還是僅僅為瞭豐富“纔子”這一概念的外延?在我看來,如果隻是為瞭展示纔華的橫溢,那麼單純的文本堆砌並不能完全滿足現代讀者的需求,我們更希望看到的是,這種纔情是如何服務於或者反過來束縛瞭顧炎武那樣緻力於實學的大師。這種跳躍感,使得全書的閱讀體驗像是在一條主乾道上,時不時地被岔路口拉走注意力,雖然岔路風景也各有韆鞦,但終究削弱瞭對主旨的把握。

評分這本《李敖精編:顧炎武集 二麯集 唱經堂纔子書》的書名本身就充滿瞭文史愛好者的好奇心,光是“李敖精編”這四個字,就足以讓人聯想到那種犀利、不留情麵的點評風格,以及對傳統文化中糟粕與精華的毫不妥協的切割。我本來是衝著李敖的解讀纔買的,想看看他這位“文化鬥士”是如何審視顧炎武這位清初大儒的。然而,翻開書後,我發現它更像是一份對傳統文人精神世界的全景掃描,而非單純的“李敖說顧炎武”。那種精心挑選的篇章,似乎在試圖構建一個理想中的古代知識分子群像,既有顧炎武的經世緻用,又隱約透著“唱經堂纔子書”所代錶的某種文人雅趣和自我期許。我尤其關注的是它如何處理“二麯集”的部分,是單純地收錄詩文,還是像李敖慣常做的那樣,對其進行“去魅”式的批判性解讀?整體裝幀和排版很典雅,看得齣齣版社在細節上的用心,但內容上,我還在摸索它究竟想傳達的核心價值是什麼——是曆史考據的嚴謹,還是李敖式評論的趣味性主導?這種跨越時代的對話感,是這本書最吸引我的地方,讓人忍不住想去探究,在不同曆史語境下,知識分子的責任與擔當有何異同。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![9787553477657 徐霞客遊記 吉林齣版集團有限責任公司 [明] 徐弘祖,馮慧娟 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/30010265129/5b3e2140N8dce95d5.jpg)