具体描述

基本信息

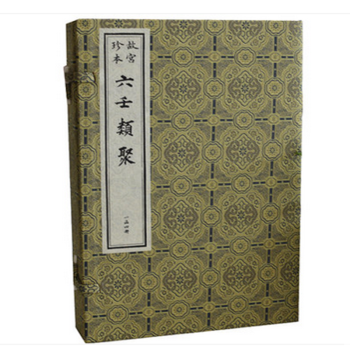

| 商品名称: 清儒学案-(全四册) | 出版社: 中国书店 | 出版时间:2013-08-01 |

| 作者:徐世昌 | 译者: | 开本: 16开 |

| 定价: 1800.00 | 页数:0 | 印次: 1 |

| ISBN号:9787514907056 | 商品类型:图书 | 版次: 1 |

内容提要

《清儒学案(套装全4册)》共二百零八卷,分为『正案』、『附案』和『诸儒案』。列入正案者有孙奇逢、黄宗羲、顾炎武、王夫之、颜元、戴震、龚自珍以及曾国藩、张之洞等一百七十九人,列入附案者有傅山、惠栋、刘宝楠等九百二十二人,列入诸儒案者有费密、唐甄等六十八人,共一千一百六十九人。书中将这些学者的生平传略、学术成就,及其专著、文集一一列举,涉及学术著作万余种,较为全面地勾画出了清代学术思想的发展历史。

目录

第一册

序

凡例

目录

卷一 夏峰学案

卷二 南雷学案

卷三 桴亭学案上

卷四 桴亭学案下

卷五 杨园学案

卷六 亭林学案上

卷七 亭林学案下

卷八 船山学案

卷九 港庵学案

卷十 三鱼学案

卷十一 习斋学案

卷十二 敬庵学案

卷十三 恕谷学案

卷十四 梁溪二高学案

卷十五 用六学案

卷十六 蒿庵学案

卷十七 潜斋学案

卷十八 程山学案

卷十九 柏乡学案

卷二十 环溪学案

卷二十一 愚山学案

卷二十二 宁都三魏学案

卷二十三 孜堂学案

卷二十四 白山学案

卷二十五 西河学案上

卷二十六 西河学案下

卷二十七 宛溪学案

卷二十八 娄山学案

卷二十九 二曲学案

卷三十 起庵学案

卷三十一 晓庵学案

卷三十二 竹坨学案

卷三十三 健庵学案

卷三十四 鄞县二万学案上

卷三十五 鄞县二万学案下

卷三十六 东樵学案

卷三十七 勿庵学案

卷三十八 孝感学案

卷三十九 潸邱学案

卷四十 安溪学案上

卷四十一 安溪学案下

卷四十二 南昀学案

卷四十三 研溪学案

卷四十四 玉林学案上

卷四十五 玉林学案下

卷四十六 余山学案

卷四十七 沧晓学案

卷四十八 凝斋学案

卷四十九 高安学案

卷五十 位山学案

巷五十一 望溪学案

第二册

卷五十二 白田学案

卷五十三 钓台学案

卷五十四 恒斋学案

卷五十五 穆堂学案

卷五十六 震沧学案

卷五十七 静庵学案

卷五十八 慎修学案上

卷五十九 慎修学案下

卷六十 梁村学案

卷六十一 果堂学案

卷六十二 健余学案

卷六十三 双池学案

卷六十四 临桂学案

卷六十五 堇浦学案

卷六十六 翠庭学案

卷六十七 味经学案

卷六十八 息园学案

卷六十九 谢山学案上

卷七十 谢山学案下

卷七十一 惺斋学案

卷七十二 抱经学案

卷七十三 方耕学案上

卷七十四 方耕学案中

卷七十五 方耕学案下

卷七十六 艮庭学案

卷七十七 西庄学案

卷七十八 朗夫学案

卷七十九 东原学案

卷八十 献县学案

卷八十一 兰泉学案

卷八十二 让堂学案

卷八十三 潜研学案上

卷八十四 潸研学案下

卷八十五 大兴二朱学案

卷八十六 公复学案

卷八十七 耕崖学案

卷八十八 惜抱学案上

卷八十九 惜抱学案下

卷九十 苏斋学案

卷九十一 懋堂学案

卷九十二 未谷学案

卷九十三 朴斋学案上

卷九十四 朴斋学案下

卷九十五 颐谷学案

卷九十六 实斋学案

卷九十七 东壁学案

卷九十八 南江学案

卷九十九 云门学案

卷一百 石臞学案上

卷一百零一 石臞学案下

第三册

卷一百零二 容甫学案

卷一百零三 钱塘二梁学案

卷一百零四 授堂学案

卷一百零五 北江学案

卷一百零六 端临学案

卷一百零七 鹤皋学案

卷一百零八 鹤泉学案

卷一百零九 □轩学案

卷一百一十 渊如学案

卷一百十一 鲁陈学案

卷一百十二 次仲学案

卷一百十三 子居学案

卷一百十四 兰皋学案

卷一百十五 秋农学案

卷一百十六 南陔学案

卷一百十七 茗柯学案

卷一百十八 郑堂学案

卷一百十九 铁桥学案

卷一百二十 里堂学案

卷一百二十一 仪征学案上

卷一百二十二 仪征学案中

卷一百二十三 仪征学案下

卷一百二十四 镜塘学案

卷一百二十五 思适学案

卷一百二十六 四香学案

卷一百二十七 养一学案

卷一百二十八 丹邨学案

卷一百二十九 左海学案上

卷一百三十 左海学案下

卷一百三十一 晓楼学案

卷一百三十二 月亭学案上

卷一百三十三 月亭学案下

卷一百三十四 鉴塘学案

卷一百三十五 小宛学案

卷一百三十六 安吴学案

卷一百三十七 理初学案

卷一百三十八 墨庄学案

卷一百三十九 帘舫学案

卷一百四十 镜海学案

卷一百四十一 星伯学案

卷一百四十二 介侯学案

卷一百四十三 嘉兴二钱学案

卷一百四十四 柳东学案

卷一百四十五 贯山学案

卷一百四十六 春海学案

卷一百四十七 四农学案

卷一百四十八 南园学案

卷一百四十九 丰芑学案

卷一百五十 梅侣学案

卷一百五十一 茗香学案

卷一百五十二 孟瞻学案

卷一百五十三 儆居学案上

卷一百五十四 儆居学案下

卷一百五十五 心伯学案

卷一百五十六 方立学案

第四册

卷一百五十七 生斋学案

卷一百五十八 定盒学案

卷一百五十九 拙修学案

卷一百六十 柘唐学案

卷一百六十一 古微学案

卷一百六十二 强斋学案

卷一百六十三 敦三学案

卷一百六十四 君青学案

卷一百六十五 艮峰学案

卷一百六十六 殷斋学案

卷一百六十七 叔绩学案

卷一百六十八 云梧学案

卷一百六十九 巢经学案

卷一百七十 罗山学案

卷一百七十一 九江学案

卷一百七十二 啸山学案

卷一百七十三 校邠学案

卷一百七十四 东塾学案上

卷一百七十五 东塾学案下

卷一百七十六 壬叔学案

卷一百七十七 湘乡学案上

卷一百七十八 湘乡学案下

卷一百七十九 融斋学案

卷一百八十 心巢学案

卷一百八十一 子勤学案

卷一百八十二 养知学案

卷一百八十三 曲园学案

卷一百八十四 陶楼学案

卷一百八十五 越缦学案

卷一百八十六 若汀学案

卷一百八十七 南皮学案上

卷一百八十八 南皮学案下

卷一百八十九 挚甫学案

卷一百九十 葵园学案

卷一百九十一 古愚学案

卷一百九十二 籀庼学案

卷一百九十三 鹿门学案

卷一百九十四 东甫学案

卷一百九十五 诸儒学案一

卷一百九十六 诸儒学案二

卷一百九十七 诸儒学案三

卷一百九十八 诸儒学案四

卷一百九十九 诸儒学案五

卷二百 诸儒学案六

卷二百零一 诸儒学案七

卷二百零二 诸儒学案八

卷二百零三 诸儒学案九

卷二百零四 诸儒学案十

卷二百零五 诸儒学案十一

卷二百零六 诸儒学案十二

卷二百零七 诸儒学案十三

卷二百零八 诸儒学案十四

用户评价

读《清儒学案》(全四册)真的像是在踏上一场浩瀚的学术远征,每一个字都沉甸甸的,仿佛承载着几个世纪的智慧光辉。初翻开,就被它庞大的体量和严谨的编排所震慑,这哪里是一本书,分明是一座巍峨的知识殿堂!它将清代众多学者的思想脉络抽丝剥茧般地呈现出来,从考据学、经学到理学、朴学,几乎涵盖了清代学术发展的各个重要面向。我尤其对那些在史料考证上穷尽一生、字斟句酌的学者们充满了敬意。书中的案例分析细致入微,不仅仅罗列学者的观点,更重要的是深入剖析其思想形成的背景、学术传承的渊源,以及在当时社会文化语境下的独特意义。读的时候,常常会因为一个精妙的论证、一次巧妙的辨析而掩卷长思,甚至会忍不住在笔记本上圈点勾画,试图理清自己混乱的思路。它让我意识到,学术的积累并非一蹴而就,而是无数先哲们日复一日、年复一年,用生命去探寻真理的艰辛历程。阅读的过程,也是一次自我洗礼,让我更加谦卑地面对知识,更加审慎地思考问题。

评分《清儒学案》带来的震撼,不单是其内容本身的博大精深,更是其所构建起的思想生态图景。它不再是孤立地呈现一个个学者的生平与著作,而是将他们置于一个动态的学术网络之中,展现出师徒相授、同门辩驳、流派纷争的生动场面。我仿佛看到了乾嘉学派的严谨治史,受到了顾炎武、黄宗羲等人的深刻影响;也看到了戴震、段玉裁等人在文字训诂上的精益求精,对汉字本义的探索达到了极致。更让我着迷的是,书中对不同学派之间的思想碰撞和相互影响的描绘,揭示了清代学术并非铁板一块,而是充满了活力与创造性。有时,一个微小的学术分歧,就能引发一场旷日持久的论战,最终推动整个学术领域的进步。这种“群星闪耀”般的学术景象,让我对中国古代知识分子的群体形象有了更立体、更深刻的认知。他们不仅仅是埋首故纸堆的学者,更是肩负文化传承与思想启蒙的使命者,在各自的领域内不懈探索,为中华文明贡献着独特的光芒。

评分购买《清儒学案》的初衷,是为了更系统地了解清代学术的全貌,但阅读过程却远远超出了我的预期。它不仅仅是一部学术史,更是一部思想史,一本文化史。书中所展现的,是那个时代知识分子的精神风貌,是他们对真理的执着追求,是对社会责任的深刻担当。我常常在阅读中感受到一种强大的精神力量,那种“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的士人心怀,在许多学者身上得到了淋漓尽致的体现。书中对于不同学派在治学方法、思想主张上的细致对比,让我深刻理解到学术思想的多样性和复杂性,也让我认识到,每一个时代的学术都带有其鲜明的时代烙印。它不仅仅提供了知识,更重要的是塑造了一种思考方式,一种对待学问的态度,一种对历史文化的敬畏之情。这套书,无疑是我书架上最珍贵的藏品之一。

评分翻阅《清儒学案》,体验最直接的就是一种“慢下来”的感觉。在这个信息爆炸、节奏飞快的时代,这本书却像一泓清泉,邀请你静下心来,沉浸在古人的智慧之中。每一位学者的介绍,都力求详尽,从家世背景、师从渊源,到学术成就、主要著作,再到其思想的特点、影响与评价,都一一梳理。这不仅仅是知识的堆砌,更是一种精神的对话。读到某位学者对某个问题的独到见解,或是对某种社会现象的深刻反思,总会让我产生强烈的共鸣。有时,我会想象自己置身于当时的学堂,听他们侃侃而谈,与他们一同探讨经义、辩论是非。书中的一些案例,例如关于某个字义的争论,或是某部古籍的校勘,虽然看似微小,但背后折射出的是一种对待学问的严谨态度和一丝不苟的精神,这在当下尤为可贵。它提醒我们,真正的学问,需要时间和耐心去打磨,需要对细节的极致追求,而非浮光掠影的浏览。

评分《清儒学案》带给我的,是一种对中国传统学术的全新认识。在此之前,我总觉得古代学者可能过于偏重空谈,或是拘泥于某些既定的理论框架。然而,这本书让我看到了清代学者们令人惊叹的活力和创造力。他们并非简单地重复前人,而是在继承的基础上,不断地进行批判、创新和发展。我被那些勇于挑战权威、敢于提出新见的学者所吸引,也佩服那些在极其有限的条件下,依然能够穷尽心力,勘正史料、辨明义理的学者。书中的一些论述,例如对“实事求是”精神的强调,对“民本”思想的深入探讨,都让我看到了中国古代思想的现代价值。它让我明白,传统文化并非僵化保守,而是蕴含着丰富的思想资源,等待我们去发掘和传承。阅读的过程,就像是在与一位位先贤对话,倾听他们的声音,感受他们的思想,从而拓展自己的认知边界。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有