具体描述

内容简介

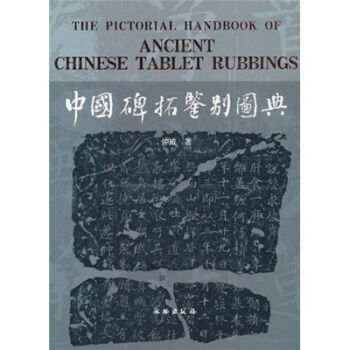

中国碑拓始于南朝,惜无实物流传。传世最早拓片出于唐初,唯见敦煌藏经洞敷件而已。宋代金石学昌明,然传世北宋拓本亦稀如星凤,所谓宋拓多为南宋拓本,元代拓本数量更为稀少,故善本碑拓必称“宋元”。明拓最下,拓工多劣,唯恃五六百年之历史沧桑,傲立不倒。作者简介

仲威,上海图书馆碑帖研究课题组组长,研究馆员,西泠印社社员。着有:《古墨新研——淳化合帖纵横谈》、《碑学十讲》、《帖学十讲》、《碑帖艺术》、《碑帖》等。

目录

序一序二

先秦、西汉篇

先秦

石鼓文

秦

泰山刻石

琅讶台刻石

蝉山刻石

西汉

群臣上寿刻石

鲁孝王刻石

朱博残碑

廉孝禹碑

东漠篇

三老讳字忌日记

开通褒斜道摩崖

大吉买山地记摩崖

子游残碑

袁敞残碑

太室阙

少室阙

开母阙

裴岑记功碑

景君碑

文叔阳食堂画像题记

石门颂

乙瑛碑

李孟初碑

礼器碑

邓固碑

苍颉庙碑

封龙山颂

孔宙碑

西岳华山庙碑

张寿残碑

衡方碑

郭有道碑

史晨碑

夏承碑

西狭颂

杨叔恭残碑

孔彪碑

孔褒碑

邮阁颂

武荣碑

杨淮表记

鲁峻碑

熹平残碑

韩仁铭

尹宙碑

校官碑

白石神君碑

曹全碑

张迁碑

郑季宣残碑

朝侯小子等字残碑

刘熊碑

武梁祠画像题榜

李夫人灵第题字

魏晋第

三国魏

受禅表

上尊号碑

孔羡碑

黄初残碑

曹真残碑

范式残碑

正始石经

王基残碑

池阳令张君残碑

三国吴

谷朗碑

禅国山碑

天发神谶碑

晋

潘宗伯等造桥阁题字摩崖

孙夫人碑

吕望表

张朗墓志

石定墓志

爨宝子碑

刘韬墓志

前秦

广武将军碑

南朝篇

南朝宋

爨龙颜碑

刘怀民墓志

南朝梁

痉鹤铭

太祖文皇帝神道阙

萧宏神道阙

萧敷墓志

萧儋碑

程虔墓志

北魏篇

中岳嵩高灵庙碑

光州灵山寺舍利塔铭

吊比干文

丘穆陵亮夫人尉迟造像记

始平公造像记

北海王元详造像记

韩显宗墓志

解伯达造像记

元羽墓志

……

精彩书摘

石鼓文石鼓共有十件,每件高九十厘米,直径六十厘米,圆顶平底,其形状略似鼓,故俗称“石鼓”。但“石鼓”并非其原有自称,唐初最早著录“石鼓”的苏勖就称之为“猎碣”。因每一石各刻四言诗一篇,形成前后连贯的十首组诗,原文应有七百余字,今仅存二百七十二字,其内容是颂咏君王田狩渔猎之事,故名“猎碣”较为贴切。(插图一)有关石鼓的刻制年代,有五种观点:(1)宋人巩丰、近人郭沫若提出,在秦襄公时期(前777-前766):(2)清人震钧、近人罗振玉、马叙伦、杨寿祺等主张,在秦文公时期(前765-前716);(3)近人马衡提出,在秦穆公时期(前659-前621);(4)宋人郑樵、近人罗君惕提出,在秦惠文王至秦始皇时期(前337-前221);(5)唐兰提出在秦献公时期(前384-前362)。近年来,唐兰的《石鼓文年代考》一文在学术界影响较为广泛,但是现在遗不能对石鼓文的刻石年代作最后的定论。唐初原刻“石鼓”在宝鸡与凤翔(天兴)两县交界的南原西端被发现,南原是秦国故都之地,西临沂水,南面渭河。唐宪宗时,石鼓存放在凤翔孔庙。北宋凤翔知府司马池(司马光之父)又将石鼓移置凤翔府学,但其中一鼓已经遗失。宋皇佑四年(1052),向传师在民间访得遗失之鼓(可惜该鼓已经被民人凿成米臼),重新凑齐十鼓。宋大观年间(1107-1110)石鼓从凤翔迁到汴京,先置辟雍,后入宫中稽古阁,徽宗宝爱之,命人用金填入字口,以绝摹拓之患。

……

前言/序言

中国碑拓始于南朝,惜无实物流传。传世最早拓片出于唐初,唯见敦煌藏经洞敷件而已。宋代金石学昌明,然传世北宋拓本亦稀如星凤,所谓宋拓多为南宋拓本,元代拓本数量更为稀少,故善本碑拓必称“宋元”。明拓最下,拓工多劣,唯恃五六百年之历史沧桑,傲立不倒。清初碑拓走出低谷,迎来了金石学的第二个高峰,干嘉拓本更是独领风骚,拓工可与宋元相比肩,堪称“善本”。道光、咸丰、同治拓本满地开花,海内名碑悉数拓遍,可称“旧拓”。清末民国碑拓存量最多,最易收藏,造福学林与书坛。碑帖鉴定涉及断代与辨伪,初为文人鉴赏之余事,后为碑估之秘籍,再经藏家之推波,遂成独立之体系。先后出现了不少碑帖鉴定之经典著作,诸如方若《校碑随笔》、张彦生《善本碑帖录》、王壮弘《增补校碑随笔》、马子云《石刻见闻录》,成为碑帖鉴藏之利器。然而传统碑拓鉴定著作均无图版对照,鉴定步骤仅靠文字表述,不少细节模棱两可,不便操作。

用户评价

坦白说,我对古籍和碑帖的审美要求向来苛刻,市面上很多出版物要么是图太模糊,要么是装帧粗糙,让人实在提不起兴趣。但这部《中国碑拓鉴别图典》的出版质量简直是教科书级别的。首先是纸张的选择,那种微微泛黄、触感温润的特种纸,完美模拟了老拓片的质感,使得图像的细节得以最大限度地保留。其次是印刷工艺,尤其是那些细节复杂的书法线条,在放大观察时依然清晰锐利,完全没有出现“糊”掉的现象,这对于鉴别拓片边缘的清晰度和笔画的力度至关重要。我特意拿它和手头几张我自认为不错的拓片原件做了对比,发现书中的图版还原度极高,很多连细微的“飞白”和“枯笔”都能准确呈现。这种对细节的极致追求,体现了编者对碑拓艺术本体的最高敬意,让我深深感受到这不仅仅是一本工具书,更是一件值得珍藏的艺术品。

评分这部书简直是老饕的盛宴,尤其是对于那些醉心于金石碑刻,却苦于缺乏系统性鉴别知识的同好来说,简直是雪中送炭。我印象最深的是它对不同时代、不同地域碑刻的细致入微的对比分析。比如,关于魏晋时期墓志的刻工特点,书中不仅列举了常见的几种风格,更是配以大量高清的拓本图例,让你能一眼看出“龙门二十品”的雄浑与“墓志铭”的秀逸之间的微妙差异。更绝的是,它没有止步于表面的纹饰和字体,而是深入探讨了拓片制作工艺对整体呈现的影响,这一点极大地拓宽了我的视野。以前看拓片,总觉得是静态的图像,现在才明白,每一张拓片都是历史信息传递的媒介,其本身的制作过程也蕴含着重要的鉴别线索。书中对“搨印”和“勾摹”拓片的区分讲解得尤其到位,连如何通过墨色深浅、纸张纤维的保留情况来判断,都讲解得非常详尽,这对于我们这些业余爱好者来说,无疑是打开了一扇通往专业领域的大门,让人读后如饮甘霖,受益匪浅。

评分我最欣赏这本书的地方,在于它那种“兼收并蓄”的大家气度。很多专注于某一方面鉴定的书籍往往会陷入某种学派的偏见,对其他流派的成果不屑一顾。然而,这部图典却非常公正地呈现了不同流派的鉴别标准和侧重点。它既尊重了传统士大夫文人的审美趣味,也兼顾了现代考古学对物质证据的严格要求。例如,在讨论某一唐碑的开脸特征时,书中不仅引用了古代的题跋描述,还结合了现代无损检测技术对碑材风化程度的分析,将人文精神与科学实证完美结合。这种包容性和前瞻性,让这本书的权威性毋庸置疑。它不是要树立一个“唯一真理”,而是提供了一套完整、多维度的评估体系,鼓励读者独立思考,最终形成自己的判断。这才是真正的学术著作应有的风范。

评分这本书的结构安排非常巧妙,它避开了简单地按年代堆砌内容的传统做法,而是采用了一种主题式的划分,这极大地提高了阅读的连贯性和实用性。比如,它会集中讨论“异体字在碑拓中的应用与鉴别”,将不同朝代出现的一些罕见字形集中对比,这对于识别伪刻或后人“添补”的部分非常有效。再比如,它用一整章的篇幅专门剖析了“朱拓与墨拓的鉴别要点”,从用料、拓法、保存差异等多个维度进行阐述,逻辑清晰,论证有力。这种高度的模块化设计,使得即便是面对特定的鉴别难题,读者也能迅速定位到最相关的章节进行参考,大大提高了工作效率。它真正做到了把复杂的知识点,通过清晰的逻辑脉络,分层递进地呈现给读者,让人在学习过程中既不会感到迷茫,也不会觉得枯燥乏味。

评分我必须承认,这本书的深度远超我的预期。原本以为它会是一本偏向工具书的图录性质的著作,谁知它在文献溯源和历史背景的梳理上也非常扎实。它不单单是告诉你“这个是好拓本,那个是坏拓本”,而是会追溯到这些碑刻的时代背景、当时的刻手风格、乃至历代的递藏流传。我特别欣赏它在阐述某些重要碑刻时,会引述大量的清代金石学家的考证记录,将不同学派的观点进行梳理和比较,这使得整个鉴别过程充满了思辨的乐趣。阅读过程中,我仿佛跟着几位老先生一起在古旧的碑林中徜徉,听他们对每一道划痕、每一处残缺进行热烈的讨论。这种学术的厚重感,让这本书的价值瞬间提升了好几个档次。它不仅仅是教你“看”,更是在教你“想”,教你如何构建一个完整的历史认知框架来支撑你的鉴别判断。对于有一定基础的藏家或研究者而言,这本书提供的思维方法论,比单纯的图例更具价值。

评分内容丰富,插图非常多。

评分内容丰富,插图非常多。

评分中国碑拓鉴别图典 不错的工具书

评分很喜欢这本书,书法加古典。

评分答:打算写一本《善本碑帖过眼录》,将我的所见所闻介绍给大家。还想著《碑帖鉴定概论》,推广普及碑帖收藏与研究。

评分有助于曲家、曲文考订者,悉附按语。后附“作家姓名字号籍贯索引”“曲牌及使用此曲牌之作品首句索引”“明人散曲有关作品作者异名表”,以便读者检索利用。

评分京东活动很给力,!书很好值得买

评分唐宪宗时,石鼓存放在凤翔孔庙。北宋凤翔知府司马池(司马光之父)又将石鼓移置凤翔府学,但其中一鼓已经遗失。宋皇佑四年,向传师在民间访得遗失之鼓(可惜该鼓已经被民人凿成米臼),重新凑齐十鼓。

评分书有点脱胶

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有