具体描述

编辑推荐

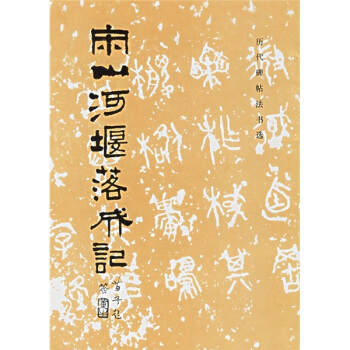

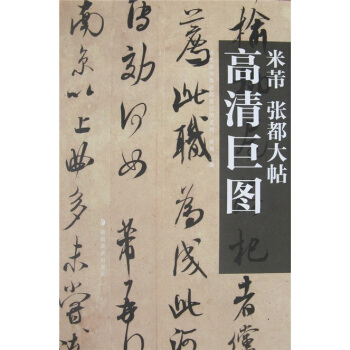

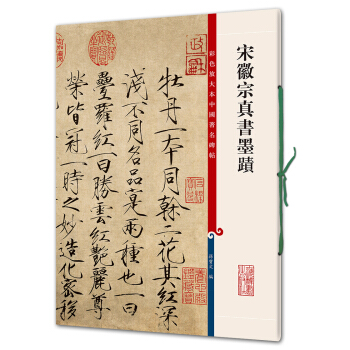

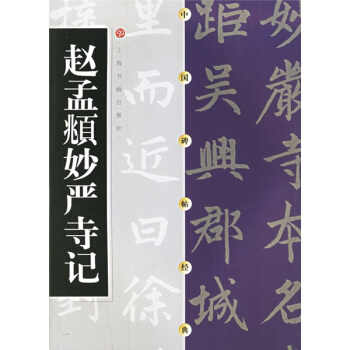

《妙严寺记》,又称《湖州妙严寺记》,牟*撰文,赵孟頫书并篆额,未署年月,原件纸本横卷,现藏美国普林斯顿大学美术馆。赵孟頫(一二五四—一三二二)字子昂,号松雪道人,水精宫道人,斋馆名松雪斋、鸥波亭。吴兴(今浙江湖州)人。宋宗室。入元,世祖忽必律搜访[遗逸],经程钜夫荐举,官刑部主事,后历宫至翰林学士承旨,封魏国公,卒后谥文敏。他是元代书画大家,擅各种书体,其中行草,正书及小楷尤为精能。

《湖州妙严寺记》未署书写年月,但据他所署的职衔,可推测此卷当书于至大二年(一三〇九)七月以后,或次年九月以前。据杨载《赵文敏公行状》记:[至大已酉(二年)七月,升中顺大夫、杨州路泰州尹兼劲农事。未上。仁宗皇帝在东宫,遣使者召。]可知这个职衔虽被任命,却未上任,此时正在湖州家中,至次年九月,他才应召赴大都(今北京)。因知此卷是他五十六或五十七岁时的作品,正是他中期稍晚时的作品,字的结体方阔,笔画开张舒展,点画精妙,使转灵活,于庄严规整中见潇洒俊逸,书法艺术水平很高,也是学习[赵体]书法的良好范本。

内容简介

《赵孟頫妙严寺记》作品字的结体方阔,笔画开张舒展,点画精妙,使转灵活,于庄严规整中见江河俊逸,书法艺术水平很高,也是学习书法的良好范本。本书系“中国碑帖经典”丛书之一,向读者展示了赵孟頫妙严寺记。本帖字迹匀称,笔势圆劲流丽,结构布局端庄秀美。本字帖不仅具有极高的艺术欣赏价值和收藏价值,也让广大书法爱好者领略到中国古典书法的一种理想境界,以柔寓刚、外柔内刚。初学者可根据每个字的用笔、结构、布势等去临摩。这本字帖当为罕世珍品,可以说是初学者的最佳范本。

前言/序言

用户评价

这本书最让人惊喜的是它在探讨传统文化元素时所展现出的独特视角和现代性。它并没有停留在对古人古事的简单复述和赞美上,而是巧妙地将那些看似陈旧的符号和语境,置于当代读者的认知框架下来重新审视。作者的分析角度非常新颖,总能从意想不到的地方切入,挖掘出事物背后更深层次的社会意义和哲学意涵。例如,在分析某一特定艺术风格的演变时,作者引入了当代美学理论进行参照,使得原本晦涩的理论变得清晰易懂,同时又保留了其原有的学术深度。这种“古为今用”的阐释方式,极大地拓宽了读者的思维边界,让人感觉自己不仅仅是在学习历史,更是在参与一场跨越千年的思想碰撞。读完之后,我感觉对所涉猎的领域有了一种全新的、更具穿透力的理解,不再是碎片化的知识点,而是形成了一个有机的知识体系。

评分这本书的装帧设计简直是一场视觉的盛宴。初次拿到手时,就被那种沉甸甸的质感所吸引,仿佛捧着一块温润的古玉。封面采用了一种复古的织物材质,摸上去细腻而有纹理,米色的底色上,烫金的书名和作者名熠熠生辉,那种低调的奢华感立刻抓住了我的心。内页的纸张选择也极为考究,墨色在纸面上晕染得恰到好处,既保证了清晰度,又不失古籍特有的那种温和感,长时间阅读也不会感到刺眼。尤其是那些配图的排版,简直是艺术品。无论是对于古代建筑细节的描摹,还是对书法作品的拓印放大,都处理得极其精妙,留白的处理尤其到位,使得整个版面呼吸感十足。阅读体验绝不仅仅是文字的传递,更像是一次全方位的感官享受,让人忍不住想一遍遍摩挲、翻阅,感受这份匠心独运的温度。这本书的物理呈现,就已经达到了收藏级别的水准,看得出出版方在制作上的巨大投入和对细节的极致追求,这对于真正热爱传统文化的人来说,是无法抗拒的魅力。

评分整本书读下来,给我最大的感受是其散发出的那种沉静的力量。它不追求轰轰烈烈的观点输出,而是像一位沉稳的老者,缓缓地向你道出那些历经岁月沉淀下来的真知灼见。在如今这个信息爆炸、节奏飞快的时代,这本书提供了一个绝佳的“慢下来”的契机。阅读它,需要心无旁骛地沉浸其中,去体会文字间流淌的时光和作者倾注的心血。它提供给读者的不是即时的满足感,而是一种持久的思考回味,每读完一个章节,我都会不自觉地停下来,消化 কিছুক্ষণ片刻,回味其中蕴含的哲理或历史的教训。这种潜移默化的熏陶作用,远比那些直白的口号式说教来得更为深刻和持久。它让人在喧嚣之外,找到了一片可以安放精神的净土,是一本值得反复品读、常读常新的佳作。

评分从学术价值和研究深度来看,这本书无疑是业内的佼佼者。作者在每一个论断的背后,都进行了扎实细致的考据工作,旁征博引,各种文献资料的运用得心应手,足见其深厚的学养和严谨的治学态度。我尝试去追溯其中引用的几处关键史料,发现作者的转述和理解都非常到位,极少出现断章取义或牵强附会的现象。更难能可贵的是,作者在保持学术严谨性的同时,并没有让文字变得过于枯燥和教条化。他善于运用恰到好处的个人见解和历史场景的生动描述来调剂严肃的论证,使得即便是对相关领域了解不深的读者,也能在跟随作者的思路前进的过程中保持高度的兴趣。这种平衡处理,是很多专业著作难以企及的高度,体现了作者在学术能力和文字表达上的双重驾驭力。

评分阅读过程更像是一次跨越时空的深度对话,文字的组织和叙事逻辑严密而富有层次感。作者对于特定历史背景下社会思潮的把握极其精准,能够将宏大的历史叙事与精微的个人观察巧妙地融合在一起。我尤其欣赏作者在论述一些复杂议题时所展现出的那种冷静的审视态度,既不偏激,也不流于表面,而是深入到事件发生的肌理之中去探究其本源。语句的运用上,时而如行云流水般流畅自然,让人一口气读完,时而又戛然而止,留下引人深思的韵味。它不像某些严肃的学术著作那样让人望而却步,而是用一种近乎散文诗般的笔触,引导读者主动进入作者构建的世界观。在不同的章节切换之间,作者似乎总能找到一个绝妙的衔接点,使得整体的阅读体验一气呵成,丝毫没有跳跃感或突兀感,这种叙事上的高超技巧,着实令人佩服。

评分赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记赵孟頫妙严寺记

评分不错不错不错吧,快递很快

评分书印刷质量很好,价钱也比较合适

评分个人觉得比欧阳修的楷书要漂亮。字再大一点就更完美了。

评分学生)和教育主体(教师,包括环境)交互作用的过程。教学模式将“人——人”系统转变为“人——环境”系统。学生将不再是知识的容器,而是自主知识的习得者。面对知识更新周期日益缩短的时代,教师必须彻底改变过去那种把教师知识的储藏和传授给学生的知识比为“一桶水”与“一杯水”的陈旧观念,而要努力使自己的大脑知识储量成为一条生生不息的河流,筛滤旧有,活化新知,积淀学养。一个教师,不在于他读了多少书和教了多少年书,而在于他用心读了多少书和教了多少书。用心教、创新教与重复教的效果有天渊之别。

评分常读书和常思考,使我勇于和善于对自己的教育教学作出严格的反省和内省,既要不惮于正视自己之短,努力探究补救途径,更要擅于总结自己的或同行的成功经验,从中提炼出可供借鉴的精华,为理论的突破夯实根基。愚人不才,笨鸟先飞,我愿把追求完美的教学艺术作为一种人生目标,把自己生命的浪花融入祖国的教育教学改革的大潮之中。

评分很满意的一次购书活动,买到就赚到

评分很好的帖 值得购买 使用很方便

评分很多人批评这本书的封面。“意见领袖占据核心位置的深入群众,老少咸宜地紧密团结在她周围,满脸假春风的亲民姿态。” 说她极力想要营造出一种平等对话,反而还是高高在上。而我认为这是正常的,作为国家电视台的一线记者主持人,她不是个普通人,她手中握有巨大的权力。这是“看见”赋予她的权力,绝不仅仅只是她说的,一种个人成长式的告白。因为媒体人能决定,世界上绝大部分的人,他们,能够看见的东西。你选择哪些内容呈现在媒体上,而选择的同时也是一种遮蔽。这是一种比话语权更强大的权力。李普曼说拟态环境,我们看到的世界是被媒体塑造后的,它并不是“真实”的。在柴静文艺腔的叙述和情感的判断中,有许多复杂的问题被掩盖,只是关注事件中的人并不够,重要的是事件背后的链条。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有