具体描述

编辑推荐

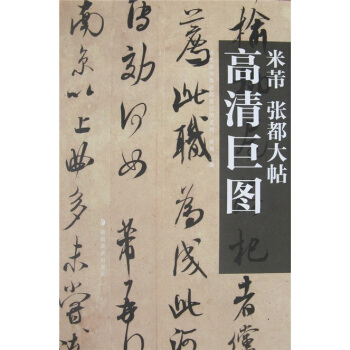

新得紫金右军乡石。力疾书数日也。吾不来。果不复来用此石矣。元章。内容简介

米芾(1051-1107),北宋书法家,画家,书画理论家。初名黻,后改名为芾,字元章,号襄阳漫士、海岳外史,故又有“米元章”、“米襄阳”、“米海岳”之称。曾任校书郎、书画博士、礼部员外郎。善诗,工书法,以行、草最为擅长,为“宋四家”之一。其书法结字紧峭,笔画挺拔刚健,潇散奔放,又严守法度,自谓“刷字”,苏东坡赞其“真、草、隶、篆,如风樯阵马,沉着痛快”。传世书迹有《蜀素帖》、《苕溪诗帖》、《多景楼诗帖》、《虹县诗卷》等。前言/序言

用户评价

读完这套书(如果它是一套的话),最大的感受就是一种深沉的、带着烟火气的生命力。作者对日常琐事的观察角度极其独特,他似乎总能从那些最不起眼的生活片段中,提炼出超越时空的哲理。比如,他描述一次雨后清晨在小巷里行走的心情,那种湿润的空气、泥土的味道,被他用一种近乎白描却又充满诗意的语言捕捉下来,让人仿佛也站在那个潮湿的石板路上,呼吸着同样的空气。这种笔触的克制与情感的丰沛形成了奇妙的张力。它不是那种大开大合的叙事,而是涓涓细流,慢慢渗透进读者的内心。阅读过程中,我常常需要停下来,不是因为看不懂,而是因为那些词语组合激起了我自身相似的、但从未被如此精准表达过的回忆。这是一种非常私人化的阅读体验,让人在共鸣中获得一种被理解的安慰。

评分文字的节奏感和内在的韵律是这本书最令人称道的地方之一。它不像现代小说那样追求快速推进情节,而是像一首精心编排的乐曲,有舒缓的慢板,也有突如其来的高潮,但整体上保持着一种沉稳的行进感。作者似乎对“停顿”的艺术有着深刻的理解,他知道在哪里用一个短句来强调冲击力,又在哪里用长句来营造一种历史的悠远感。我尤其欣赏他在描述人物对话时的处理方式,那些对话往往言简意赅,但每一个字都带着巨大的信息量和潜台词,读起来需要全神贯注,稍微走神就会错过那个关键的语气转折。这种对语言精确性的苛求,使得每一次重读都能发现新的层次感,仿佛在剥洋葱,每次都能触碰到更核心的本质。对于那些厌倦了快餐式阅读的读者来说,这本书提供了一种回归慢思考的可能。

评分这本书的叙事视角非常灵活且具有穿透力。它没有被锁定在单一的“我”或“他”的眼睛里,而是像一个游走的镜头,时而拉近到最细微的心理波动,时而瞬间拉远,俯瞰整个宏大的时代背景。这种多维度的观察,极大地丰富了故事的维度。比如,在描述一场重要的政治事件时,作者没有聚焦于台上的雄辩,反而将笔墨更多地放在了旁观者——一个无足轻重的仆人或一个路过的孩童——的视角上,通过他们对光影、声音和气息的感知,间接烘托出事件的紧张与重量。这种“侧写”的手法,显得极其成熟老练,它避免了传统历史叙事的刻板说教,将历史的厚重感融入了最柔软、最容易被忽略的生命个体之中。读完之后,脑海中留下的是一幅幅立体而鲜活的浮世绘,而不是一张扁平的历史地图。

评分这本书的装帧设计简直是触动灵魂的艺术品。我刚拿到手的时候,就被那种沉甸甸的质感和封面那种微妙的肌理感深深吸引住了。纸张的选择非常考究,不是那种光滑刺眼的现代纸张,而是带着一丝粗粝、仿佛能吸纳历史气息的特种纸。每一次翻阅,指尖都能感受到那种与古籍亲密接触的仪式感。更别提内页的排版了,简直是书法审美的教科书。留白的处理恰到好处,既突出了主体内容,又给了眼睛呼吸的空间,丝毫没有拥挤感。很多细节的处理都显示出设计者对书法艺术的深刻理解,比如扉页上那个小小的印章纹饰,或者章节标题的字体选择,都让人忍不住停下来细细品味。它不仅仅是一本书,更像是一件可以被珍藏的工艺品,摆在书架上,本身就是一道风景线。对于一个对手工制品和设计美学有追求的人来说,光是拥有它就已经是一种享受了。这种对物质形态的极致追求,让人对作者的精神世界产生了更浓厚的探究欲望。

评分这本书所构建的世界观,虽然根植于一个特定的历史背景,但它展现出的那种对“人与环境”关系的思考,无疑具有普世价值。作者似乎并不急于给出标准答案,而是将读者置于一个充满矛盾和张力的场景之中,然后静静地观察我们如何反应。他对于自然力量的敬畏,以及人类在时间洪流中的渺小与坚持,被描绘得淋漓尽致。我读到某些关于自然灾害或社会变迁的段落时,会产生一种强烈的历史宿命感,但这种宿命感并非带来绝望,反而激发了一种在有限生命中追求意义的勇气。这是一种非常高明的叙事策略,它不直接说教,而是通过情境的渲染,引导读者进行自我审视和价值重估。它迫使我们思考,在今天这个高速迭代的时代,那些看似永恒不变的东西,究竟是什么?

评分日暮苍山远,天寒白屋贫。

评分所处时代北宋

评分朱熹说过:“读书之法,在循序渐进,熟读而精思。” 所谓“循序渐进”,就是学习、工作等按照一定的步骤诼渐深入或提高。也就是说我们并不要求书有几千甚至几万,根本的目的在于对自己的书要层层深入,点点掌握,关键还在于而“精思”则是“循序渐进”,“熟读”的必然结果,也必然是读书的要决。有了细致、精练的思索才能更高一层的理解书所要讲的道理!呵呵,老是在这里买书,天天看有没有特价啊,京东多搞点活动啊,我们会支持你的哇!

评分个性怪异,举止颠狂,遇石称“兄”,膜拜不已,因而人称“米颠”。宋徽宗诏为书画学博士。又称“米襄阳”、“米南宫”。

评分规划局

评分规划局

评分主要成就“宋四家”之一

评分出生地太原

评分米芾:临沂使君帖 米芾行书 大图超清晰,表现了直线与曲线的美

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有