具体描述

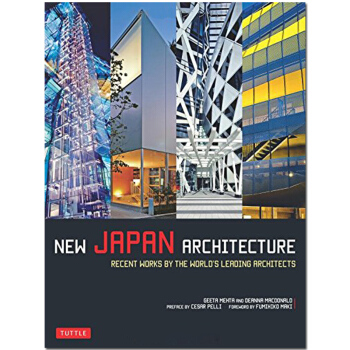

出版社: Tuttle Shokai Inc (2014年12月1日)

平装: 224页

语种: 英语

ISBN: 4805313323

条形码: 9784805313329

商品尺寸: 22.9 x 2 x 30.5 cm

商品重量: 1.2 Kg

ASIN: 4805313323

Featuring dozens of high-quality photographs, schematic designs and insightful commentary this Japanese architecture book is a must-have for architects or collectors.

The past five years are widely consider to have been the most innovative period in contemporary Japanese design history. The projects featured in "New Japan Architecture" were completed during this extraordinarily fertile time. Featuring breathtaking images of modern Japan, this volume presents forty-eight extraordinary projects by forty-two of the world's leading architects, including: Hitoshi Abe Ward Kishi Tadao Ando Chiba Manabu Architects Toyo Ito Kengo Kuma Kazuyo SejimaThis architecture book features a wide-range of buildings, some exhibiting the ultimate ideal of the white Zen cube, while others exemplify the search for the new wow factor in iconic design. In many, cutting-edge modernity is counterbalanced by a concern for sustainability an issue that has motivated many architects to rethink and reintroduce concepts drawn from traditional Japanese architecture. Projects big and small, private and public, residential and commercial are included.

Insightful text by two leading experts in the field of Japanese architecture highlights the remarkable aspects of each building and places these developments within the wider context of world architecture. Offering an essential overview of current trends, "New Japan Architecture" points the way to modern architecture's future."

Geeta K. Mehta teaches architecture and urban design at Columbia University in New York. A resident of Japan for 23 years, she is a partner in the firm of Braden and Mehta and has designed projects in USA, Japan, India, Vietnam and Indonesia. Educated at University of Tokyo, Columbia University, and SPA in Delhi, she is the co-author of several books including "Japan Style, Japan Houses, Japan Living" and "Japanese Gardens," all published by Tuttle Publishing.

Deanna MacDonald teaches Japanese and western art and architectural history at Temple University's Tokyo campus. She received her MA from the Central European University, Prague and her Ph.D. from McGill University, Montreal and is the author of numerous publications on the art, architecture and cultural heritage.

Cesar Pelli was born in Argentina where he earned his Diploma in Architecture from the University of Tucuman. After obtaining his Master Degree in the United States, he worked in the offices of Eero Saarinen. In 1977, he became Dean of the Yale University School of Architecture and founded Cesar Pelli & Associates, renamed Pelli Clarke Pelli Architects in 2005. In 1995, the AIA awarded him the Gold Medal in recognition of a lifetime of distinguished achievement in architecture.

Fumihiko Maki (b. 1928) is the founder of renowned architectural firm, Maki & Associates. Educated at the University of Tokyo and Harvard, he has taught at these and other institutes as well as lecturing internationally on architecture and urban design. Among his numerous distinctions are the Prizker Prize (1993) and the American Institute of Architects' highest honor, the AIA Gold Medal (2011).

用户评价

这本《新日本建筑》的英文原版,光是捧在手里,那种纸张的触感和印刷的精致度就让人心头一震。我原以为这只是一本普通的建筑画册,但翻开后才发现,它简直是一部浓缩了当代日本建筑精神的百科全书。书中对隈研吾、伊东丰雄、妹岛和世这些巨匠的代表作,那种细腻入微的解读,简直让人如同亲临现场。尤其是对材料运用和光影处理的文字描述,非常到位,完全能感受到那些建筑师是如何与自然对话,如何将传统美学融入现代结构之中。比如,书中详细分析了某个项目中如何利用当地特有的木材,通过极其精密的榫卯结构,在不使用一颗钉子的情况下完成了复杂的承重设计,那种对工艺的执着和对细节的偏执,是只有日本人才能做到的极致体现。我特别欣赏的是,这本书不仅仅停留在展示美观的最终成果,它更深入地探讨了设计背后的哲学思考,比如“负空间”的概念,以及如何通过建筑来回应社会老龄化和人口流失等现实问题。对于任何一个热爱建筑、渴望理解当代东方美学如何与全球化语境交织的读者来说,这本书绝对是案头必备的灵感源泉。它激发了我重新审视“功能”与“美感”之间关系的思考,那种深层次的触动是很多浮于表面的设计书籍无法比拟的。

评分翻阅这本书的过程中,我强烈感受到了一种跨越时代的对话感。它不仅展示了当下最前沿的建筑实践,还巧妙地穿插了对战后日本建筑复兴历程的回顾与反思。这种历史的纵深感,让现代作品的意义更加凸显。例如,书中对比了丹下健三早期的纪念性结构与当代建筑对轻盈、流动的追求,清晰地勾勒出一条清晰的设计脉络和演变轨迹。这种对历史传承的尊重,使得书中的每一页都充满了厚重感,绝非昙花一现的潮流追逐。此外,书中对建筑摄影的选择也是一流的,很多照片不仅仅是记录,更像是对建筑精神的再诠释,它们成功地捕捉到了建筑在特定光线、特定天气下的“灵魂瞬间”。我尤其喜欢那种略带忧郁、但又充满希望的氛围,这与日本文化中对“物哀”的理解不谋而合。这本书像一面镜子,映照出当代日本在面对全球化冲击时,如何以一种极其克制、内敛而又坚韧的方式,继续书写其独特的建筑故事。它是我今年阅读过的,最具启发性和收藏价值的设计文献之一。

评分对于一个资深的设计从业者而言,寻找能真正带来颠覆性思维冲击的材料是越来越难的。而《新日本建筑》恰恰提供了这样一个平台。它没有回避当代日本建筑面临的挑战,例如如何在快速城市化进程中保持本土文化的延续性,或者如何在紧凑的都市空间中实现居住的品质感。书中对“盒子式住宅”的解析,就展示了建筑师如何通过巧妙的内部空间划分和垂直绿化,将居住的舒适度提升到了一个前所未有的高度,这对于我们这些在有限空间内挣扎的设计师来说,简直是醍醐灌顶。特别是其中对“在地化技术”的再发现和运用,让我对可持续设计有了更深一层的理解——可持续性并非一定要依赖昂贵的新型环保材料,而在于对手边现有资源的智慧整合。这本书的深度和广度并存,既有对宏大城市规划的探讨,也有对小型社区改造的精妙案例,确保了即便是不同专业背景的读者也能从中汲取养分。它让我更加坚信,建筑的未来,在于对本土经验的深刻理解和对人类基本需求的尊重。

评分这本书的英文表述功力一流,即便是涉及复杂结构或晦涩的理论概念时,译者(或原作者)的文字也保持着一种令人愉悦的清晰度。我尤其喜欢它在介绍每个项目时采用的叙事结构——先是背景介绍和基地分析,然后是设计策略的剖析,最后才是材料和细节的展示,这种循序渐进的方式,极大地降低了理解门槛。例如,书中对某栋博物馆的介绍,详细描述了建筑师如何根据当地的日照轨迹,设计了复杂的遮阳系统,这种系统不仅是功能性的,更在不同时间段为室内空间创造出不断变化的光影剧场。这种对“动态美学”的捕捉,需要极高的观察力和描述力。我反复研读了其中关于“透明度”的章节,它讨论了日本建筑如何利用玻璃和半透明材料模糊室内外的界限,使得建筑成为一个可以被自然穿透的容器。这本书不是那种看完就束之高阁的“咖啡桌书”,它更像是一本需要经常翻阅的工具书和灵感库,每当我遇到设计瓶颈时,翻开它总能获得新的启发,那种感觉就像是和一屋子的建筑大师围坐在一起进行非正式的研讨会。

评分坦白说,我拿到这本《新日本建筑》时,是带着一丝怀疑的。市面上的建筑书太多了,很多都是华而不实的“硬照堆砌”,图好看,但背后的东西空洞无物。然而,这本书完全颠覆了我的预期。它的排版设计本身就是一种艺术,干净利落,大量的留白恰到好处地衬托了那些极具张力的建筑摄影作品。更值得称道的是,它对一些非主流、但极具实验性的年轻建筑师群体的关注,这使得整本书的视角非常全面,没有被少数几个超级明星事务所垄断。书中对“地方性”建筑的挖掘尤其令人印象深刻,比如探讨了偏远地区如何用微小、低成本的介入方式,激活一个沉寂社区的活力。这让我意识到,好的建筑设计绝不只是为富人服务的宏大叙事,它更是一种社会责任的体现。我记得有一组关于临时性装置艺术的介绍,它们短暂存在,却在材料的自然老化中完成了与环境的最终融合,这种对“时间维度”的考量,非常富有诗意和哲学深度。这本书就像一位资深的导师,在你耳边低语着建筑的真谛,让你明白每一块混凝土、每一扇窗户背后都承载着深思熟虑的理由。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有