具体描述

用户评价

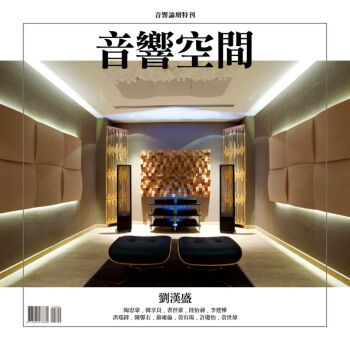

作为一名业余音响爱好者,我一直在寻找能够提升我听音体验的“秘籍”,而《音响空间》2016刘汉盛音响论坛特刊,无疑为我提供了最直接的答案。这本书最吸引我的地方在于,它不是那种“照着这个买,就能获得最佳音效”的简单指导,而是教会我如何去“理解”声音,去“感受”空间。刘老师的文字充满了他对音乐和音响的热爱,字里行间都流露着一种对极致体验的追求。他深入浅出地剖析了音响系统中的各个环节,从前端的信号源,到功放的驱动,再到喇叭的发出声音,以及最终声音在空间中的传播和反射,每一个细节都进行了详尽的解读。书中关于“声学反射”和“吸音处理”的部分,让我第一次真正理解了为什么我的房间听起来总是不够“通透”,也为我提供了很多实用的DIY方案,让我跃跃欲试。

评分收到《音响空间》2016刘汉盛音响论坛特刊,我迫不及待地一口气读完了好几篇。老实说,刘汉盛老师的评论总是那么一针见血,而且他总能从一个非常独到的视角来审视音响器材和听音环境。这本书最让我感到耳目一新的是,它将“空间”提升到了一个前所未有的高度。我之前一直认为,只要器材够好,声音自然就会好,但这本书让我意识到,再好的器材,也需要一个合适的“舞台”来施展。书中对不同摆位对音质影响的分析,以及如何利用房间的几何形状来优化声音的指向性和扩散性,都让我大开眼界。特别是关于“皇帝位”的形成和重要性的阐述,我感觉自己找到了过去很多听音困惑的根源。这本书让我开始重新审视我的听音环境,并开始思考如何通过一些细微的调整,来获得更具沉浸感的听音体验。

评分这本《音响空间》2016特刊,真算得上是音响发烧友的“宝典”了。我是在朋友的推荐下购入的,一开始还担心内容会过于专业,我这种半吊子爱好者难以消化。但读下来才发现,刘汉盛老师的文字功底着实了得,他能将复杂的声音物理学和器材搭配的学问,用一种非常接地气的方式呈现出来。特别是在讨论不同类别的音箱在不同空间环境下的表现时,他会详细分析其优缺点,并给出非常有针对性的建议。我印象最深刻的是关于“箱体共振”的讲解,他用生动的比喻解释了为什么好的箱体设计如此重要,以及如何通过一些简单的技巧来抑制不必要的震动。书中还涉及到了很多关于“模拟”与“数字”的辩论,以及如何在现代音响系统中找到平衡点。这些话题虽然听起来高端,但刘老师的解读却让人豁然开朗,仿佛打开了新世界的大门。

评分翻开《音响空间》2016刘汉盛音响论坛特刊,一股沉甸甸的专业气息扑面而来,仿佛置身于一个由声音构建的私密殿堂。作为一名长期关注音响器材和听音艺术的爱好者,我一直对刘汉盛老师的见解推崇备至。他的文章总能直击核心,将那些晦涩难懂的技术原理,用通俗易懂却又不失深度的语言娓娓道来。这本书并非简单地罗列产品评测,而是更侧重于探讨“空间”这个音响系统中至关重要的环节。它引导读者思考,怎样的空间布局、声学处理,才能最大程度地释放出音响系统的潜能。书中关于不同房间声学特性对音质的影响,以及如何通过简单的DIY手段来改善听音环境的建议,都让我茅塞顿开。我尤其喜欢他关于“听音的境界”的论述,不仅仅是追求参数的完美,更是强调一种与音乐的情感共鸣,这种人文关怀的视角,让《音响空间》超越了一本单纯的技术手册,更像是一本音响美学的生活指南。

评分《音响空间》2016 刘汉盛音响论坛特刊,绝对是一本值得音响爱好者反复研读的佳作。我一直觉得,音响的世界里,技术和艺术是相辅相成的,而这本书恰恰是这两者的完美结合。刘汉盛老师的文字,既有技术上的严谨,又不乏艺术上的浪漫。他不是那种只懂堆砌参数的“技术宅”,而是真正懂得如何用声音来触动人心。书中对于如何通过器材搭配来营造出特定的音乐氛围,以及如何通过对声音细节的捕捉来感受作曲家和演奏者的情感,都进行了深入的探讨。我尤其欣赏他对“动态”和“瞬态”的解读,他不仅仅是讲解了这些技术指标,更是阐述了它们对于音乐表现力的重要性,以及如何通过合理的系统配置来获得更具冲击力和感染力的声音。这本书,让我对音响的热爱,又增添了一份新的感悟。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[现货台版]风沙星辰 安东尼.圣修伯里 二魚文化 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12530485906/591a7020N05832746.jpg)