具体描述

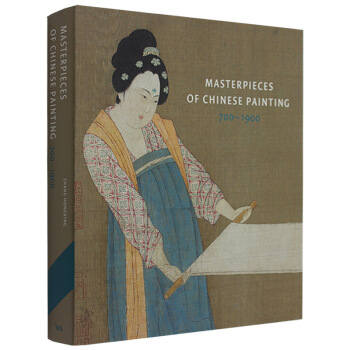

Hardcover: 360 pages

Publisher: V & A Publishing; 01 edition (7 Oct. 2013)

Language: English

ISBN-10: 1851777563

ISBN-13: 978-1851777563

Product Dimensions: 25.4 x 3.2 x 29.2 cm

Painting has always been regarded by the Chinese as a supreme art, its merits equal to those of poetry and philosophy. The tradition can be traced over 2,500 years, but - from very early on - many Chinese paintings were made to be viewed on a temporary basis, displayed for just a few hours, or perhaps several weeks. The masterpieces of the form have been seen very rarely, and then only by few, particularly in the West. This spectacular book accompanies a major V&A; exhibition that brings together some of the world's masterpieces on silk and paper - many of which will be displayed only for a short time. Presenting works from the richest and most representative collections in the world, the book is an authoritative guide to these great works, and includes the best paintings by the greatest masters as well as those by lesser-known artists. Written by a team of international scholars, the book explains the background against which Chinese painters worked, as well as the original social context of the paintings and their display in the palace, temple, studio or tomb.

绘画,与诗歌和哲学一起,被称为中国一项伟大的艺术。绘画传统已经有2500年的发展历史,但是,从很早开始,很多中国画只是被当作一种临时的展品,只被展示几个小时或者几周。这些壮观的书伴随主要博物馆,汇集展览了世界上一些丝绸和纸上的杰作——其中许多将只能在短时间内显示。

Zhang Hongxing is Senior Curator of Chinese Collections at the V&A.; His previous publications include The Qianlong Emperor:Treasures from the Forbidden City (2002); China Design Now (with Lauren Parker, V&A; 2008); and The Most Beautiful Chinese Classical Paintings (with Zheng Xinmiao, 2011).

用户评价

这部厚重的画册,翻开扉页,首先映入眼帘的是那种扑面而来的历史厚度和笔墨的张力。我得承认,我对着这些宋元时期的山水画作,常常感到一种近乎敬畏的沉默。尤其是那些气势磅礴的巨制,绢本上的墨色似乎不仅仅是颜料,更是凝固了千年的云烟和朝代的更迭。拿其中一幅李唐的风格作品来说吧,那嶙峋的怪石,那种斧劈皴的力度,简直能让你感受到画家在挥毫时手臂的肌肉起伏。我花了好大力气才从那些密集的树林和深远的雾霭中辨认出隐藏在角落里的茅屋,那种“可游、可居”的意境,不是现代人能轻易体会的。它不只是关于“画得像不像”,而是关于“如何看待自然”的哲学表达。我记得有一页展示的是南宋院体的界画,那精确到毫米的楼阁屋脊,对比旁边一笔写意的远山,那种对比张力简直让人拍案叫绝。这让我思考,在那个时代,艺术家的技艺要求是多么的苛刻,既要遵循宫廷的规制,又要融入个人的胸臆。我甚至能想象,在没有现代光照条件的画室里,他们是如何依靠对光影的极致把握,来构建出这种深邃的空间感的。这本书的印刷质量极高,墨色的层次感还原得非常到位,即便是微小的皴擦变化,也能清晰可见,这对于研究中国画的笔法演变,绝对是不可多得的珍藏。

评分我花了相当长的时间来研究其中关于“水墨晕染”技巧的章节。这部分内容虽然篇幅不大,但信息密度极高,展示了从唐代到明代,水墨在表现湿润感和空气感上的演变路径。我尤其对那些元代文人用水墨进行“破墨”和“积墨”的实验感到惊奇。你看那些层层叠加的墨色,从最淡的赭石灰到近乎纯黑的焦墨,它们之间过渡得如此自然,仿佛不是人工着色,而是自然界的日光和阴影自动生成的一样。这本书通过高倍率的微距摄影(我猜是用了专业设备),清晰地捕捉到了纸张纤维与墨水渗化的边界,这对于理解“气韵生动”中的“韵”字,提供了物理层面的支撑。我发现,不同的纸张(宣纸、绫、绢)对墨色的吸附和洇散程度有着决定性的影响,这解释了为什么同样的一位画家在不同载体上作画,最终呈现出的精神气质会大相径庭。这本书没有过多地讲述枯燥的艺术史理论,而是用最直观的图像证据,让你自己去“感受”到这些技术变迁带来的美学冲击,这种不言自明的引导方式,我非常欣赏。

评分这本书的第三部分,收录了不少明代中后期的私人收藏和地方画派的精品,这部分内容相对少见,也正是它让我觉得物超所值的地方。它打破了以往一些艺术史书籍只关注“正统”或“名家”的局限性,将镜头对准了那些在历史长河中被忽略的,但同样充满生命力的作品。比如,那里有几幅描绘江南市井生活的风俗画,虽然技法上不如宫廷画那样一丝不苟,但那种市井的烟火气和人物的生动表情,却让人感到无比亲切。一个挑担的小贩,他额头上细密的汗珠,衣角微微被风吹起的弧度,都显示出画家对生活细致入微的观察。这让我意识到,中国绘画的精华不仅仅存在于那些描绘帝王将相或高山大川的“大叙事”中,更深藏于对日常人间的温情描摹里。这本书通过精选的目录,构建了一个更为立体和多维度的中国绘画图景,它让我们看到,艺术的生命力是渗透在社会各个阶层的。它不仅是一本艺术鉴赏的工具书,更像是一次对中国传统审美精神的深度文化探访之旅。

评分这本书的装帧设计简直可以用“克制而高雅”来形容,它没有用那种浮夸的色彩去烘托内容,而是用沉稳的米白和深灰构建了一个安静的阅读空间。我最欣赏的是它在版式处理上的巧思。很多时候,为了展示一幅长卷的细节,编辑组没有采取粗暴的拉伸或切割,而是巧妙地运用了跨页的留白和局部放大的图例。特别是当介绍到元代四家之一的画作时,那种布局的处理就显得尤为高明。他们把长卷中的几处关键“笔墨语言展示点”单独截取出来,用接近原尺寸的篇幅呈现,配合旁边简短却精炼的学术注释,使得读者可以清晰地辨识出特定笔触的力度、水分控制以及皴法的细微差异。这种“慢读”的体验,是很多快餐式的艺术图集所不具备的。对我这个业余爱好者来说,这本画册的价值不仅仅在于收藏那些名作的影像资料,更在于它提供了一种接近原作的“观看方法论”。它教会我如何去解读那些隐藏在墨迹深处的“信息”,而不是仅仅停留在表面的欣赏上。这种对阅读体验的重视,让它超越了一般的画册范畴,更像是一本精修的专业导览手册。

评分说实话,我原本对传统花鸟画的兴趣一直比较浅薄,总觉得不如山水画那样具有宏大叙事的魅力。但这次被这本书里的细节彻底“圈粉”了。那些工笔仕女图旁边的配图,那些细致入微的草虫和花卉写生,简直是微观世界的史诗。我记得有一组特写,是关于宋徽宗的写生册页,那只停在枝头的麻雀,眼睛里竟然有种灵动和警惕,羽毛的绒感处理得极其微妙,仿佛下一秒它就要振翅飞走了。这完全颠覆了我对“古典”艺术的刻板印象,原来在宫廷的精致背后,藏着如此鲜活的生命力。而且,书里收录的不少文人画派的作品,那些看似随意挥洒的写意风格,其实蕴含了极高的用笔技巧。比如那几幅墨竹,寥寥数笔,浓淡干湿变化万千,每一片竹叶的姿态都不同,有的带着雨水,有的迎着风,那种“意在笔先”的境界,让人不得不佩服古人对观察入微的坚持。我甚至尝试拿起毛笔临摹了几次,才发现那些看似简单的线条,背后是数十年如一日的功力积累,没有对自然万物的深刻理解,是画不出来的神韵。这本书让我对“写意”二字有了全新的认识,它不是敷衍,而是更高层次的提炼与概括。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有