具体描述

| 商品基本信息,请以下列介绍为准 | |

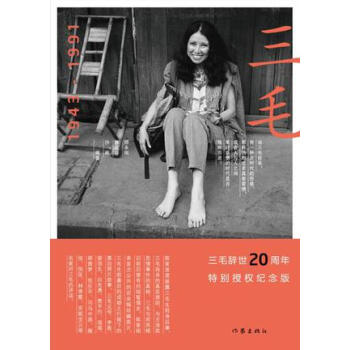

| 商品名称: | 1943-1991-三毛 |

| 作者: | 师永刚/陈文芬/沙林 |

| 市场价: | 39.80元 |

| ISBN号: | 9787506356893 |

| 出版社: | 作家出版社 |

| 开本: | 16开 |

| 商品类型: | 图书 |

| 内容简介 | |

| 三毛辞世20周年惟一特别授权纪念传记。三毛去世15年后家人亲朋首度开口揭幕红尘往事。独家披露三毛自杀真相、与王洛宾恋情传闻内情、师从白先勇等诸事新解。三毛最后成都之行肖像日记。陈家姐弟首次公开的百余幅珍藏图片。三毛大姐陈田心口述作序、南方朔先生、三毛作品受托者陈宪仁先生联手作序。华语圈最权威三毛纪念传记版本。三毛父母、李敖、梁羽生、白先勇、贾平凹、琼瑶、胡茵梦、张乐平、司马中原、痖弦、倪匡、林青霞、安妮宝贝等名家对三毛的评说。 三毛以其特立独行的作品与人格气质。影响了整整一代人的精神生活。她笔下色彩缤纷的异国情调,文中时刻迸发出的诙谐、机智,无一不在60、70年代人心中留下深刻的印记。她那沛然的生命感,使她能把很多凄怆的际遇,都写得生气勃发,洒脱浑厚。她最后令人不解的离世,与荷西情感是否真实、与王洛宾恋情的真相、师从白先勇过程等传闻一直环绕不断,也使三毛身后种种猜测四起。世间流传的许多红尘往事,使她成为华人心中的一个谜与一个重大的历史与文化现象。这次,借《三毛1943-1991》出版之际,三毛大姐陈田心与弟弟陈杰一起,偕同本书作者,将坊间对于三毛本人的种种说法与猜测做了一次全面的澄清。 |

用户评价

我必须承认,这本书的阅读体验是一种非常“慢热”的享受。它不急于用华丽的辞藻或戏剧性的冲突来抓住读者,而是用一种近乎平铺直叙却又暗流涌动的笔触,缓慢地构建起一个完整的世界观。作者对细节的执着令人咋舌,无论是对特定场景的声光描绘,还是对某个时代特有物件的准确命名,都显示出其深厚的考据功底。这种严谨为故事的真实性打下了坚实的基础,让人完全信服作者所描述的一切。这本书更像是一面镜子,映照出的不仅是过去,也有我们当下生活的影子,它促使我们去反思当下社会的一些结构性问题和未解决的情感遗留。每一次重读,都会有新的感悟和发现,这正是经典作品的价值所在——它提供的不是一个固定的答案,而是一个不断激发你探索和思考的永恒起点。

评分坦白讲,这本书的文字密度非常高,初读时略感吃力,但一旦适应了作者那种旁征博引、逻辑严密的叙述风格后,便会发现其中蕴含的智慧是多么的丰厚。作者似乎对历史的脉络有着非凡的洞察力,他能将宏大的历史背景与个体微小的生命轨迹完美地交织在一起,形成一种既具史诗感又不失个人温度的叙事。我特别喜欢他处理时间线的方式,那种穿插、回溯与预示的技巧运用得炉火纯青,使得原本可能略显沉闷的纪实片段也充满了悬念和戏剧张力。每读完一个章节,我都会忍不住合上书,在脑海中梳理刚才接收到的信息量,那种知识和情感被不断冲击和重塑的感觉,简直是阅读的极致享受。这本书无疑是一次智力上的挑战,但回报也同样巨大,它极大地拓宽了我对特定历史时期的认知边界。

评分读完这本书,我最大的感受是那种扑面而来的真实感,简直让人屏息。作者的笔触冷峻而又充满力量,他似乎拥有一种近乎残酷的诚实,直指人性中最幽暗也最光辉的角落。我不是在读一个被美化或过滤过的版本,而是在直面生活的本来面目,那些未经修饰的、带着泥土气息的真相。叙事节奏的掌控堪称一绝,高潮迭起,张弛有度,绝不拖泥带水,却又在关键时刻留足了让你喘息和消化信息的时间。书中的场景构建极其立体,那种氛围感不是用简单的形容词堆砌出来的,而是通过精准的环境细节和人物的动作描写自然而然地渗透出来,让你仿佛能闻到空气中的味道,感受到当时的温度。它引发了我对许多社会现象更深层次的思考,不仅仅停留在表面的理解,而是开始探究其背后的复杂因果链条。这是一部需要用心去感受、去啃食的作品,囫囵吞枣只会错过其中蕴含的巨大价值。

评分这本书的魅力,很大程度上来源于它对“边缘人”群像的刻画。作者没有将笔墨集中在那些光环下的英雄身上,而是深入到那些被时代洪流推向角落、挣扎求存的小人物的心灵世界。他用极其细腻的心理描写,剖析了这些人在极端环境下的道德困境、对生存的渴望以及对美好事物不灭的向往。读到某些片段时,我甚至会感到一种强烈的共情,甚至有些心痛,因为那些情感太过真实,太贴近人性的脆弱。叙事语言风格是极其个人化的,带着一种近乎诗意的散文质感,即使描述最残酷的现实,也总能提炼出一种超越苦难的美感。这种诗意与残酷的并置,形成了这本书最动人心魄的力量。它提醒着我们,无论时代如何变迁,人性的基本需求和情感的复杂性始终是相通的,是值得我们反复品读和铭记的。

评分这本厚厚的书,光是看着封面上那斑驳的色彩和似乎诉说着沧桑的字体,就让人忍不住想探究里面的世界。我得说,作者的文字功底扎实得令人惊叹,每一笔勾勒都像是用最细腻的画笔在描摹一幅流动的历史长卷。它不是那种教科书式的陈述,而是充满了人情味的叙述,让你感觉自己像是置身于那个特定年代的街头巷尾,亲耳聆听着那些被时间冲刷过的故事。我尤其欣赏作者在捕捉人物内心挣扎和细微情感变化时的那种精准度,仿佛能透过文字的缝隙,看到那些人物眼神深处的犹豫与坚定。读着读着,我常常会停下来,陷入沉思,去回味那些关于选择、关于命运的沉重议题。这本书的结构处理得非常巧妙,它像是一部精心编排的交响乐,时而激昂,时而低回,但始终保持着一种内在的张力,牵引着读者不断向前翻阅,渴望知道下一页又将揭示出怎样的场景和人物命运。这种阅读体验是极其充实且令人满足的,它不仅仅是消磨时间,更像是一次深度的精神漫游。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有