具体描述

基本信息

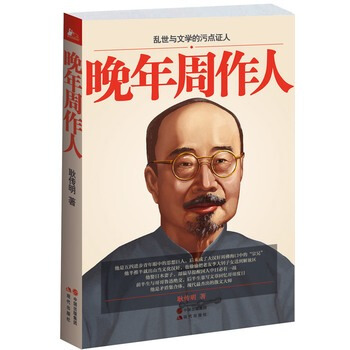

书名:晚年周作人

原价:35.00元

作者:耿传明

出版社:现代出版社

出版日期:2013-01-01

ISBN:9787514310955

字数:

页码:288

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.454kg

编辑推荐

资深学者作家:凤凰卫视特约专家、南开大学文学院教授、博士生导师。

争议性传主:与哥哥鲁迅绝交、取日本妻子、认为中日必有一战、五四时期的思想巨人、汉奸、现代最杰出的文学大师……他是矛盾的集合体。当代读者最感兴趣的民国人物。

珍贵历史图片:十余张珍贵历史插图,记录周作人人生中各个重要结点,许多图片为国内出版物首次公开!

读者的需求:党史秘闻(与毛泽东、周恩来的交往) 文学史八卦(对鲁迅大打出手) 汉奸实录(担任“汪伪”高官) 文革真相(被红卫兵暴打)……都是最吸引读者购买的卖点。

他是五四进步青年眼中的思想巨人,后来竟成了大汉奸周佛海口中的“宗兄”。

他半推半就出山当文化汉奸,却偷偷把老友李大钊子女送到解放区。

他娶日本妻子,却最早提醒国人中日必有一战。

前半生与哥哥鲁迅绝交,后半生靠写文章回忆哥哥度日。

解密加速落水下滑过程的遇刺事件。

在老虎桥与大汉奸们的狱中生活与交往。

时局突变,侥幸出狱后给周恩来写信投石问路。

晚景悲凉,把弟弟周建人告上法庭,文革期间,被红卫兵囚禁在小屋,最终猝然发病去世。

内容提要

1945年抗战胜利,周作人成为身陷囹圄的“文化汉奸”,遭遇个人命运的转折点,从此跌入了人生的低谷。此后的20多年里,这位“五四”时期著名的启蒙思想家以戴罪之身,从事着写作和翻译,且成果颇丰。

本书叙述了晚年周作人的生活、遭际和命运,在一种更开阔、更复杂的历史和文化视野下,剖析了周作人晚年的情感和内心。

目录

序言 再次浮出水面的周作人

引子 “靠山”倒了

第一章 一代宗师成了汉奸

对郑振铎流露悲观情绪 / “四大留守北平教授”/ 大后方抢救周作人 / 遇刺事件加速“下滑”过程 /帮助李大钊家人 / 国民政府教育部长蒋梦麟的委托 / 想去解放区,被成仿吾回绝 / 与傅斯年结怨

第二章 跌入人生最低谷

惩治汉奸的时候到了 / 被关进北平炮局胡同监狱 / 带到南京受审 / 审判前后的人情冷暖 /“反动老作家”里外不是人 / 被判十年

第三章 文化巨匠落水的深层原因

“昏”:鲁迅对周作人的唯一评价 / 与老舍、陈寅恪的气节形成鲜明对照 / 竟然为秦桧翻案 / 道德上有盲区 /不可靠的自我辩解 / 曾经的辉煌

第四章 狱中的周作人

住上了老虎桥的单间 / 此时最好的朋友——比他下水还早的钱稻孙 / “天字第一号”汉奸陈公博被枪决 /与巨奸周佛海认了兄弟 / 在狱中笔耕不辍

第五章 侥幸出狱以后

时局突变,侥幸出狱 / 开始在钱稻孙学生尤炳圻家白吃白住 / 在上海偷了半年悠闲 / 投石问路:给周恩来写信

第六章 新时代里的周作人

重返北平 / 故旧门生纷纷来访 / 亲自拜访最高领袖座上宾章士钊 / 被新社会“养起来”/ 受宠若惊的西安之行 /故交曹聚仁提供了卖文渠道

第七章 “有的人活着,他已经死了”

靠回忆大哥谋生 / 八道湾成了大杂院 / 和弟弟周建人反目 / 干涉女儿自由恋爱 / 纠结“遇刺事件” / 四处写信“乞食”/妻子羽太信子去世 / 翻译古希腊文学 / 写作《知堂回想录》

尾章 “末日”来了

写好最终的遗嘱 / 红卫兵冲进了八道湾 / 此生最后一篇日记 / 囚禁在小屋,请求“安乐死”/ 上厕所时猝然发病去世/“消声灭迹”:骨灰被处理掉了

后记 以“过来人”的立场写周作人

附录一:周作人年谱简编

附录二:周作人作品目录

作者介绍

耿传明:1963年生,山东省菏泽市人,学者、历史传记作家,南开大学文学院教授、博士生导师,1999年毕业于华东师范大学,主要从事中国现当代文学和现代思想文化研究,先后在《中国社会科学》《文学评论》等海内外学术期刊上发表论文近百篇,主要著作有《独行人踪——无名氏传》《轻逸与沉重之间——“现代性”问题视野中的“新浪漫派”文学》《周作人的最后22年》《决绝与眷恋——清末民初社会心态与文学转型》《鲁迅与鲁门弟子》等。

文摘

序言

用户评价

读完《晚年周作人》,我最大的感受是,这本书不仅仅是关于一个作家晚年的记录,更是一次关于“人性”与“时代”的深刻对话。作者没有将周作人晚年的生活简单化,而是将他置于那个复杂而动荡的时代背景下,去展现他的选择、他的思考,以及他内心的挣扎。我特别欣赏作者在分析周作人晚年思想时所展现出的那种深刻性和多角度性,他既看到了周作人在那个特殊时期的不易,也理解了他内心的复杂情感。书中对周作人晚年与周围人的交往,以及他对生活细节的捕捉,都让我觉得非常真实和生动。我从中看到了一个知识分子在面对时代洪流时的坚守与妥协,看到了他在个人困境中如何保持精神的独立。作者的叙事风格非常独特,他用一种温和而又充满力量的笔触,带领读者走进周作人晚年的内心世界,去感受他的喜怒哀乐,去体会他的智慧与无奈。

评分《晚年周作人》这本书,我感觉它更像是一部关于“抵抗”的史诗,只不过这里的抵抗不是刀枪相加,而是思想的坚守和精神的独立。作者没有将周作人在晚年的境遇简单地描述成一个悲剧,而是通过对周作人晚年生活细节的深入挖掘,展现了他如何在那个特殊的年代,用他独有的方式,与世俗保持距离,与自己对话。我被书中那些描绘周作人晚年读书、写字、品茶的场景深深吸引,这些看似平淡的画面,却蕴含着一种超然物外的宁静和智慧。作者并没有回避周作人晚年的一些敏感经历,而是以一种克制而又深刻的笔调,将这些经历置于时代的大背景下进行梳理,使得周作人晚年的形象更加丰满和具有人性的光辉。我从这本书中读出了中国知识分子在特殊时期的生存智慧,也看到了个人精神世界是如何在外部压力下保持独立和尊严的。作者的叙事方式非常吸引人,他仿佛是一位导游,带领我们漫步在周作人晚年的精神花园,品味其中的一草一木,一花一叶。

评分翻开《晚年周作人》,我原本以为会读到一些关于他晚年日常生活的琐碎轶事,毕竟“晚年”这个词本身就带着一种暮色苍茫的意味。然而,这本书带给我的惊喜远超预期。它巧妙地将周作人晚年的生活片段,与他对文学、历史、民俗的深刻见解融为一体,构建了一个丰富而多层次的晚年周作人形象。我尤其欣赏作者在处理材料时的严谨和细腻,他没有简单地堆砌史料,而是通过对周作人散文、书信,甚至一些鲜为人知的片段的细致解读,抽丝剥茧地展现了周作人晚年思想的演变和他的精神世界。书中关于他如何从早年的激进转向晚年的平和,如何在这个过程中保持独立思考,以及他对中国传统文化的深沉热爱,都让我感受到了一个真正知识分子的风骨。我从中看到的不仅仅是一个作家的晚年,更是一个人在历史洪流中的坚守与沉思。作者的笔触朴实而有力,字里行间洋溢着对周作人的理解和尊重,也让我对这位文坛巨匠有了全新的认识。

评分我一直在寻找一本能够让我深入理解周作人晚年思想的读物,而《晚年周作人》恰恰满足了我的期待。这本书没有刻意拔高或者贬低周作人,而是以一种极为平实和真诚的笔触,展现了他晚年生活中所经历的种种,以及他内心深处的思考。我特别喜欢作者在描绘周作人晚年生活的细节时所展现出的那种洞察力,比如他对周作人如何处理人际关系、如何看待社会变迁的解读,都让我觉得非常到位。书中对周作人晚年散文的解读,更是让我看到了他思想的深度和广度。我从中感受到了一种非常纯粹的学术精神,以及一位知识分子在历经风雨后,对人生和文学的深刻反思。作者的语言朴实无华,但却充满了力量,他用一种非常自然的方式,将周作人晚年的精神世界展现在读者面前。我感觉自己仿佛置身于那个时代,与周作人一同品味生活的况味,一同思考人生的意义。

评分这本《晚年周作人》真是让我大开眼界,它并没有像我之前想象的那样,停留在对周作人晚年生活简单的流水账式记录,而是深入挖掘了他晚年的精神世界,尤其是在动荡时期的思想挣扎和人生选择。作者仿佛带着显微镜,细致地剖析了周作人如何在这种极其复杂的历史背景下,保持着他独特的文人气质,以及他对生活、对文学、对人性的思考。书中关于他如何处理与旧时友人的关系,如何面对时代的变迁,如何用他那充满哲思的笔触去描绘身边的细微事物,都让我感触颇深。尤其让我印象深刻的是,作者并没有回避周作人在某些问题上的复杂性和矛盾性,而是将其置于时代的大背景下进行解读,使得人物形象更加立体和真实。读这本书,我感觉像是与一位智者在进行一场跨越时空的对话,他用他的经历和思考,为我打开了一扇了解那个时代,以及理解人生复杂性的窗户。我特别喜欢作者在字里行间流露出的那种温和而又深刻的洞察力,仿佛他不仅仅在讲述周作人的故事,更是在与每一个读者进行一次关于生命意义的探讨。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有