具体描述

内容简介

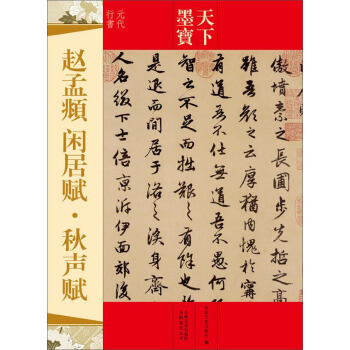

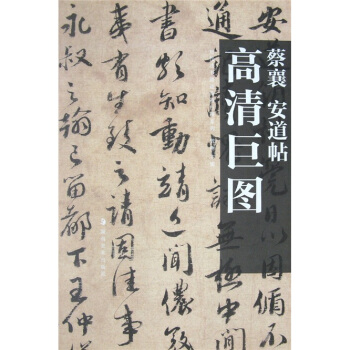

襄再拜。自安道领桂莞(管)。日以因偱。不得时通记牍。愧咏无极。中间辱书。颇知动靖。近闻侬寇。西南夷有生致之请。固佳事耳。永叔、之翰已留都下。王仲仪亦将来矣。襄已请泉麾。旦夕当遂。智短虑昏。无益时事。且奉亲还乡,馀非所及也。春暄。饮食加爱。不一一。襄再拜。安道侍郎左右。谨空。二月廿四日。作者简介

蔡襄(1012-1067),字君谟,兴化(今福建仙游)人,官至端明殿学士,长期任职于朝廷,为官刚正不阿,颇有政绩,为世所重,死后获赠礼部侍郎,谥忠惠。工楷、行、草、隶,又自创飞白、散草,为“宋四家”之一。其楷书以颜真卿为宗,兼参褚遂良、柳公权笔意,风格清新、刚劲而又浑厚、端庄;行、草则上溯魏晋,直追二王,行笔空灵、散淡,平中寓奇,开北宋写意书风先河。传世书迹有《扈从帖》、《脚气帖》、《澄心堂帖》、《大研帖》等。内页插图

前言/序言

用户评价

(四) 考据的严谨性与阅读的沉浸感 这本书的史料功底实在令人赞叹。作者在每一个重要的历史节点上,都力求做到信而有征,引用的地方志、奏折、私人信件,都让人物的言行变得有据可查,而非空穴来风。我特别留意了关于他治理杭州西湖期间的章节,那份对自然景观的珍爱与改造的平衡,在当代依然具有启示意义。作者对这些事件的梳理,就像一位经验丰富的考古学家,小心翼翼地将碎片拼凑完整,重建场景。虽然对于不熟悉宋代历史的读者来说,某些专业术语或人名可能会稍显密集,但这恰恰是其严谨性的体现。整体阅读下来,我感受到的不是被动接收信息,而是一种主动参与历史对话的沉浸式体验,仿佛我正与那位九百多年前的官员面对面交流。

评分(五) 历史回响:古今对照下的启示录 读完后,我久久不能平静。蔡襄的故事并非仅仅是博物馆里的一段陈年往事,它更像是一面映照当今的镜子。书中描绘的朝堂上的勾心斗角、地方官员的政绩考核压力,乃至士人面对时代潮流的抉择与坚守,在今天依然能找到影子。作者的高明之处在于,他没有刻意去拔高或贬低历史人物,而是呈现了一种“人在局中”的真实状态。这种对历史人物内在矛盾的深刻挖掘,使得角色更具人性光辉和思考价值。合上书本,我不仅对蔡襄有了更全面的认识,更对如何在一个充满变数的环境中保持自我、履行职责,有了一层新的感悟。这是一部能让人思考“如何做人,如何做事”的佳作,其价值超越了纯粹的历史研究范畴。

评分(一) 怀古追思,笔墨间的风骨 读罢这部关于蔡襄的传记,我仿佛穿越回了那个风起云涌的北宋年间。这位名垂青史的士大夫,不仅在仕途上有着卓越的成就,更在文化艺术领域留下了浓墨重彩的一笔。这本书的叙事风格极其细腻,它没有堆砌空洞的赞美之词,而是通过大量的史料和考证,将蔡襄的形象还原得立体而真实。我尤其欣赏作者对蔡襄在福建任职期间的描述,那份治理一方的智慧和民生为念的仁厚,透过文字直抵人心。他主持兴修水利、发展贸易的种种举措,让人深刻感受到那个时代士大夫的担当与情怀。书中所引用的诸多文献资料,都经过了精心的筛选和解读,使得阅读体验既有历史的厚重感,又不失文学的流畅性。与其说这是一本传记,不如说是一部微缩的北宋社会风貌画卷,透过蔡襄的一生,我们看到了一个时代的精神侧影。

评分(三) 书法之外的艺术探微 我原以为关于蔡襄的论述会过多地集中于他的书法成就,毕竟“安道帖”的名头太响亮了。然而,这本书的广度远超我的预期。它用相当大的篇幅探讨了蔡襄在文学创作,特别是诗词方面的造诣。虽然他的诗歌可能不及苏轼那般豪放旷达,但其中流露出的那种温润、内敛的士人情怀,却有着独特的韵味。书中节选了几首他的应酬诗和咏物诗,并进行了精到的解读,指出其风格与他为人处世的态度是一脉相承的。这种将艺术与其他领域相互印证的写法,极大地丰富了我对蔡襄整体人格的理解。它让我明白,一个真正的大家,其艺术的根基必然深植于他的生活哲学与社会实践之中,而非空中楼阁。

评分(二) 意料之外的收获:对宋代官场生态的洞察 坦白说,我最初是冲着蔡襄的文学成就和书法名声去的,但这本书带给我的最大惊喜,是对宋代复杂官场生态的深入剖析。作者没有将蔡襄塑造成一个不食人间烟火的完人,而是坦诚地展现了他在朝堂上经历的倾轧、进退的艰难。书中对“庆历新政”的背景及其对蔡襄政治生涯的影响着墨不少,分析得鞭辟入里。读到他如何周旋于保守派和改革派之间,如何坚守自己的理念却又不得不做出妥协,我深感历史的无奈与真实。这种对政治博弈过程的细致描摹,远超一般传记的范畴,更像是一本关于政治智慧与道德困境的教科书。作者的文笔沉稳有力,论述条理清晰,让人在阅读中不断被新的观点和视角所吸引,每一次翻页都像是揭开历史更深一层肌理的尝试。

评分值得反复临习

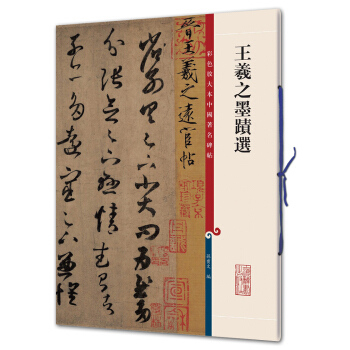

评分仆自四月以来,辄得脚气,发肿,入秋乃减,所以不辞北行,然于湖山佳致未忘耳。三衢蒙书,无便不时还答,惭惕惭惕。此月四日交印,望日当行,襄又上。 蔡襄(1012-1067),字君谟,兴化(今福建仙游)人,官至端明殿学士,长期任职于朝廷,为官刚正不阿,颇有政绩,为世所重,死后获赠礼部侍郎,谥忠惠。工楷、行、草、隶,又自创飞白、散草,为':宋四家"之一。其楷书以颜真卿为宗,兼参褚遂良、柳公权笔意,风格清新、刚劲而又浑厚、端庄;行、草则上溯魏晋,直追二王,行笔空灵、散淡,平中寓奇,开北宋写意书风先河。传世书迹有《扈从帖》、《脚气帖》、《澄心堂帖》、《大研帖》等。

评分襄启。近曾明仲及陈襄处奉手教两通。伏审动静安康。门中各佳。喜慰喜慰。至虹县。以汴流斗涸。遂寓居。馀四十日。今已作陆计。至宿州。然道途劳顿。不可胜言。尚为说者云。渠水当有涯。计亦不出一二日。或有水。即假轻舟径来。即无水。便就驿道。至都乃有期耳。闽吴大屏皆新除。想当磐留少时。久处京尘。无乃有倦游之意耶。路中诚可防虞。民饥鲜食。流移东方。然在处州县。须假卫送。老幼并平善。秋凉。伏惟爱重。不宣。襄顿首。郎中尊兄足下。谨空。八月廿三日。宿州。

评分这个版本很好,很有学习价值。

评分不错,印刷质量也很好。高清巨图!

评分很好的书,值得一买!

评分好!!!!!!!!!!!!!

评分印象当中,在"少年图书馆"里,大概前后就只借过这一本书。两个月以后我就读高中了,基本上和图书馆就断绝了来往。不过,套用一种我们比较习惯的说法,一本书可以顶一万本书。在我以后的有生之年里,大概过两三年我就要把这本书找得来看一遍,好像病人要定期吃药那样。有时候,生活中遇到一些额外不顺心的东西,像失恋啦,或是出国被人挤掉啦,那么就还会额外不定期地服用。服用之后便觉天高日丽,神完气足,心清肺明,好似用光了的蓄电池充足了电,又可以投入到人世间没完没了的损耗中去。

评分好!!!!!!!!!!!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有