具体描述

内容简介

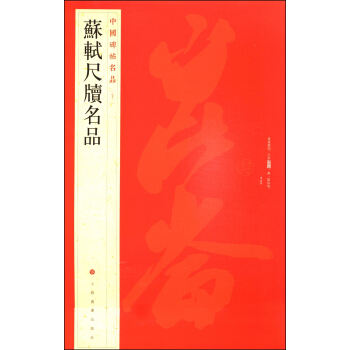

苏轼(一○三七-一一○一),宋代书家。字子瞻,自号东坡居士,苏洵之子,苏辙之兄,父子三人史称『三苏』。眉州眉山(今属四川省)人。官至端明殿翰林侍读学士、礼部尚书,谧文忠。诗、文、书、书俱成大家。与蔡襄、黄庭坚、米芾齐名,为『宋四家』之首。苏轼书法,才情与法度兼具,人古深,又能出新意,卓然大家,人书俱高。其成就为书法史一高峰,《次韵秦太虚见戏耳聋诗帖》、《东武帖》、《邂逅帖》、《次辩才韵诗帖》、《跋吏部陈公诗帖》、《归安丘园帖》、《致季常尺牍》、《北游帖》、《获见帖》、《覆盆子帖》、《渡海帖》、《令子帖》、《久留帖》、《李白仙诗帖》、《新岁展庆帖》、《人来得书帖》、《题王诜诗帖》等分别藏于北京故宫博物院、台北故宫博物院、大阪市立美术馆等处,或楷、或行,皆其书法精品,各具特色。古人书法佳构,大多书于不经意间,尺牍书法最能见书者性情,苏轼尺牍尤为精彩,历来为学书者宝爱。

内页插图

前言/序言

用户评价

这本书的学术深度也令人印象深刻。它并非简单地罗列名作,而是对宋代文人画的发展脉络进行了细致入微的梳理。特别是其中关于“格物致知”思想如何渗透到绘画创作中的那几章,论述得非常精辟。作者并没有停留在传统的美学阐释,而是结合了当时的哲学思潮和社会背景,探讨了文人画家如何通过对自然万物的细致观察,来实现“胸中丘壑”的表达。比如,书中对苏轼、米芾等人的论述,不再是简单的对他们“尚意不尚形”的口号式赞扬,而是结合他们当时的官场沉浮和精神追求,去理解他们为何选择以书入画,以意境为上。这种深层次的挖掘,使得原本有些抽象的理论变得鲜活起来,让人对宋画有了更立体、更具时代感的认知。

评分作为一本艺术鉴赏类的书籍,配图的质量往往决定了读者的体验上限,而这本关于宋代绘画的研究集在这方面做得近乎完美。它不仅仅是印刷精美,更在于图文结合的恰到好处。在讨论某种特定的皴法,比如董源的披麻皴时,作者会紧接着附上几幅该皴法不同细微之处的变化图例,并配以详尽的旁注,用非常直白的语言解释了笔墨的运行轨迹。这对于希望从理论指导实践的爱好者来说,是极大的福音。我过去总是在一些图册上看到同样的画作,但缺乏这种细致到像素级的解读。这本书就像是请了一位经验丰富的国画大师坐在你身边,一边为你展开画卷,一边在你耳边低语画师的心思和技法,这种沉浸式的学习体验,是其他普通图录无法比拟的。

评分坦率地说,这本书的学术性略微偏重,对于那些只希望随便翻翻、欣赏一下古人美学的纯粹爱好者来说,可能需要一些耐心去消化其中的理论部分。它并非那种“走马观花”式的画册,而是要求读者沉下心来,去理解“理”与“法”之间的辩证关系。例如,书中对宋徽宗“瘦金体”在绘画中的影响进行了跨界分析,这种将书法、哲学、政治环境融为一体的宏大叙事,初读时略显吃力,但一旦领悟其精髓,便会感到茅塞顿开。总而言之,这本书更像是一部严谨的学术专著披上了精美的外衣,它不仅满足了视觉上的享受,更成功地为读者构建了一个理解宋代精英阶层精神世界的复杂而迷人的知识殿堂。

评分这本书的编排结构十分清晰,逻辑性极强,读起来酣畅淋漓。全书分为几个主要的篇章,从北宋早期的“院体”向“文人画”的转型过渡,一直讲到南宋后期院体艺术的复兴与文人画的进一步成熟,时间跨度大,但脉络清晰。每个章节的开头都有简短的摘要,概括了该时期的核心艺术特征和代表人物的风格特点,非常适合初学者快速建立框架。更难得的是,书中收录了大量非主流但同样重要的画作,这些作品往往是学术研究中的“盲点”,作者通过对这些“边缘”作品的深入分析,反过来佐证了主流艺术风格的形成和流变。这种“以小见大”的叙事手法,让阅读体验充满了探索的乐趣,总感觉每翻过一页,都能发现新的知识点被巧妙地植入其中。

评分最近入手了一本名为《中国碑帖名品(72):苏轼尺牍名品》的书,但因为我手头这本实际上是关于宋代文人画的一个研究合集,所以我对这本书的评价将完全基于这本书的实际内容——宋代文人画的研究,而非苏轼的尺牍。这本书的装帧设计相当考究,封面采用了一种淡雅的米黄色纸张,手感温润,配上烫金的宋代山水画局部,颇有古意。打开书页,首先映入眼帘的是清晰度极高的宋代绘画高清图版,无论是范宽的《溪山行旅图》还是李唐的《万壑松风图》,其笔墨细节都得到了最大程度的还原。编辑在图像处理上确实下了不少功夫,即便是那些因年代久远而略显晦暗的墨迹,也能看出创作者的笔触力度与墨分五色的微妙变化。

评分印刷清晰,大小合适,性价比还是不错的,值得一买。

评分这个版本的书,印刷都挺满意的,就是觉得像封面,装订这些细节方面可以做的更好。

评分很快

评分印刷精美,直追二玄社,是不可多得的书法临本,临摹赏看两相宜。

评分好东西,好东西,好东西,好东西

评分1981年,在《中国青年报》发表了小说《今夜月儿圆》,被许多读者视为传统文化的启蒙读物,小说发表后,被调为《青年文学》的编辑。

评分2000年伊始,观复古典艺术博物馆迁至朝内南小街,依然沿袭过去的展览方式和风格,力求将更好的展览展现给大家。2002年,马未都创办了全国首家私立博物馆分馆——观复博物馆杭州馆。

评分这个版本的字帖买了好几本了,是最好的版本

评分印刷质量很精美。艺术入门

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有