具体描述

编辑推荐

仆自四月以来,辄得脚气,发肿,入秋乃减,所以不辞北行,然于湖山佳致未忘耳。三衢蒙书,无便不时还答,惭惕惭惕。此月四日交印,望日当行,襄又上。内容简介

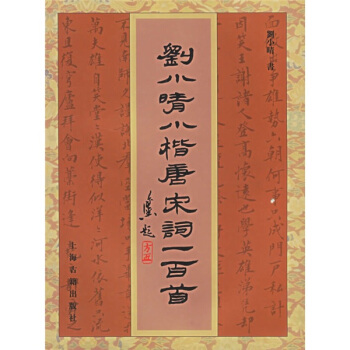

蔡襄(1012-1067),字君谟,兴化(今福建仙游)人,官至端明殿学士,长期任职于朝廷,为官刚正不阿,颇有政绩,为世所重,死后获赠礼部侍郎,谥忠惠。工楷、行、草、隶,又自创飞白、散草,为':宋四家"之一。其楷书以颜真卿为宗,兼参褚遂良、柳公权笔意,风格清新、刚劲而又浑厚、端庄;行、草则上溯魏晋,直追二王,行笔空灵、散淡,平中寓奇,开北宋写意书风先河。传世书迹有《扈从帖》、《脚气帖》、《澄心堂帖》、《大研帖》等。内页插图

前言/序言

用户评价

这本书的文字功底达到了一个令人惊叹的高度,它摒弃了学术著作的刻板和通俗读物的轻浮,找到了一个绝佳的平衡点——既有研究的深度,又不失文学的流畅性。作者的语言富有张力,长句的结构严谨且富含韵律感,短句则如同点睛之笔,掷地有声。我尤其欣赏作者在引入和分析史料时的那种游刃有余。当引用原始文献时,他能够迅速将其融入到自身的论述脉络中,使得那些陈旧的文字重新焕发出生命力,而不是成为生硬的脚注。更妙的是,作者似乎非常懂得如何运用比喻和意象来阐释复杂的概念,比如他描述某项文化理念时,用到的譬喻,一下子就将抽象的理论具象化了,让一个非专业读者也能领会其精髓。阅读体验是极度沉浸的,仿佛作者正在耳边低语,娓娓道来。

评分购买这本书,很大程度上是出于对作者学术声望的信任,但我没想到它能在人文关怀的层面上带来如此深刻的触动。阅读过程中,我多次停下来思考,作者是如何平衡历史的客观性与人性的主观能动性的。书中对于一些历史事件的描述,虽然基于可靠的史料,但始终流淌着一股对个体命运的深切关怀。它让我们看到,在宏大的时代背景下,历史的推动者依然是拥有血肉和情感的个体。作者并没有将人物工具化或符号化,而是努力去理解他们在特定时代背景下所受到的道德困境和文化约束。这种饱含温度的叙述方式,使得这部作品超越了单纯的史学研究,具备了更广阔的人文对话价值,让人在了解历史的同时,也更加深刻地反思当下的自我处境。

评分我通常对这类题材的书籍抱持着审慎的态度,因为很多时候,历史人物的传记容易流于表面化的事迹罗列,缺乏对人物内心世界的深入挖掘。然而,这本书在叙事策略上展现出一种令人惊喜的成熟度。它没有急于给出定论,而是通过大量细致入微的侧面描写和对当时社会环境的细致描摹,构建起一个丰满、多维的人物形象。作者的笔触非常克制,既不肆意拔高,也不刻意贬低,而是像一位高明的记录者,忠实地呈现了这位历史人物在不同阶段所面临的抉择与挣扎。读到其中关于他处理某次重大政治风波的段落时,我几乎能感受到那种身处权力漩涡中心的无助与果决。这种细腻的情感捕捉和对历史语境的精准把握,使得阅读过程充满了智力上的愉悦和情感上的共鸣。它不是在“讲故事”,而是在“重构一个灵魂”。

评分这部书的装帧设计着实令人眼前一亮,那种古典与现代交织的美感,光是捧在手里就已经觉得心旷神怡。封面选用的纸张质感极其考究,微哑的光泽下,隐约可见细腻的纹理,仿佛能触摸到历史的沉淀。内页的排版更是匠心独运,字体的选择既保持了传统书法的韵味,又兼顾了现代阅读的舒适度,行距和字距的拿捏恰到好处,使得即便是长时间阅读也不会感到视觉疲劳。尤其值得称赞的是,书中的插图和版式设计,它们并非简单地装饰文字,而是与文本内容形成了精妙的对话。无论是对特定历史场景的复原,还是对某些重要文化符号的视觉化呈现,都显示出设计者深厚的文化底蕴和极高的审美水准。每一次翻页,都像是在进行一次精心策划的视觉旅程,让人不由得停下来细细品味每一个细节。这种对“物”的重视,无疑提升了阅读本身的仪式感和愉悦度,让人深切感受到出版方对这部作品的敬意。

评分从结构布局来看,此书的编排逻辑非常清晰,但这种清晰并非直线式的单调推进,而是充满了巧妙的穿插和回溯。它并非完全按照时间顺序展开,而是时常在关键节点进行“聚焦”和“延展”。比如,作者在叙述某项重要成就时,会立刻拉回到该成就的文化根源,然后又跳跃到几十年后对后世的影响,这种非线性的叙事反而更贴合我们对历史人物复杂性的理解。目录的设计本身就是一种导读,每一章的标题都极富启发性,往往能概括出该部分的核心矛盾或主题。这种结构上的精心雕琢,使得全书在保持宏大叙事的同时,也不失对细节的关注,读者在跟随主线前进的过程中,总能被引导去探索更深层次的关联性。它不是一本书,更像一张精心编织的知识网络。

评分好!!!!!!!!!!!!

评分此後緋衣誰復解,當年紅豆已全荒。

评分此後緋衣誰復解,當年紅豆已全荒。

评分好好临习数遍,必能有所得

评分襄启,暑热,不及通谒,所苦想已平复,日夕风日酷烦,无处可避,人生韫(缰)锁如此,可叹可叹,精茶数片,不一襄,上,公谨左右,牯犀作子一副,可直几何,欲托一观,卖者要百五十干。

评分挺不错的书,在京东买也方便

评分襄再拜。自安道领桂莞(管)。日以因偱。不得时通记牍。愧咏无极。中间辱书。颇知动靖。近闻侬寇。西南夷有生致之请。固佳事耳。永叔、之翰已留都下。王仲仪亦将来矣。襄已请泉麾。旦夕当遂。智短虑昏。无益时事。且奉亲还乡,馀非所及也。春暄。饮食加爱。不一一。襄再拜。安道侍郎左右。谨空。二月廿四日。蔡襄(1012-1067),字君谟,兴化(今福建仙游)人,官至端明殿学士,长期任职于朝廷,为官刚正不阿,颇有政绩,为世所重,死后获赠礼部侍郎,谥忠惠。工楷、行、草、隶,又自创飞白、散草,为“宋四家”之一。其楷书以颜真卿为宗,兼参褚遂良、柳公权笔意,风格清新、刚劲而又浑厚、端庄;行、草则上溯魏晋,直追二王,行笔空灵、散淡,平中寓奇,开北宋写意书风先河。传世书迹有《扈从帖》、《脚气帖》、《澄心堂帖》、《大研帖》等。

评分好好好好好好好好好好

评分送货快,货真价实,很好。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有