具体描述

内容简介

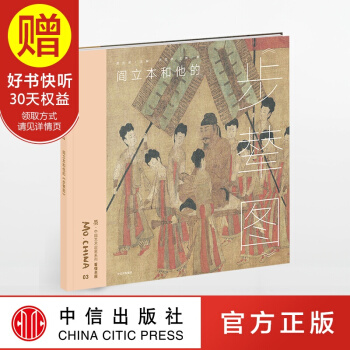

纸本水墨,纵37厘米,横1049厘米。从右至左描绘了十三种不同的植物。以牡丹开始,石榴花、荷花紧随其后。接着一株高大的梧桐跃然纸上,所占篇幅是前三种花卉总和,几笔点染的菊花、南瓜、扁豆、紫薇自成一组,承上启下。紧接着葡萄和芭蕉出现,占据了三分之一的篇幅,是全画主体部分,将画卷气势推向高潮。随后转向最后一部分用淡墨勾勒出梅花、水仙和竹子。

以淋漓酣畅的“胶墨”纵横挥洒,信笔涂抹,画中尽显着交响乐一般波澜起伏的宏大乐章。谢稚柳先生在观后冠其“天下di一徐青藤”的美誉。

作者简介

徐渭(1521—1593),山阴(今浙江绍兴)人。初字文清,后改字文长,号青藤道士、天池山人。明代文学家、书画家、戏曲家。长于行草书法,擅画水墨花竹、鱼介、山水、人物,淋漓恣肆,有所创造。与陈道复并称“青藤白阳”。内页插图

精彩书评

★这批画集属于所有愿意认知华夏绘画的人。其功德,不仅仅是在赏阅,而在实实存存的爱国主义教育。你爱这国家的什么?在无数可资援引的历史记忆中,眼下,请年轻人翻开这套画集。——陈丹青(作家、画家、木心美术馆馆长)

★中国古代的文化成就,是我们这个东方大国五千年辉煌历史的重要组成部分,是基本国情,应成为常识,宜家喻户晓。

——孙机(国家文物鉴定委员会副主任委员)

★千百年来,这些杰作征服了无数观众,已成为华夏民族的美学基因、东方文明的背景符号!过去,由于历史条件的限制,这些杰作往往深藏不露,普通读者难以一睹全貌,更无缘亲近赏鉴。本丛书企望“旧时王谢堂前燕”,得以“飞入寻常百姓家”。愿大师原典的灼灼华彩,成为读者的案头锦瑟、枕边韶华。

——张子康(中国美术馆副馆长)

用户评价

这部画册的装帧设计着实令人眼前一亮,那种典雅中透着沉稳的气息,拿在手里就有一种面对珍品的敬畏感。纸张的选择非常考究,那种微微泛着哑光的光泽,完美地衬托出了原作的笔墨韵味,即便是印刷品,也最大限度地保留了墨色的层次感和飞白处的气韵。装裱的工艺也看得出出版方下了不少功夫,书脊的稳固和整体的平整度,保证了翻阅时的舒适体验,也让这本册子更像是一件可以长久珍藏的艺术品,而不是转瞬即逝的阅读材料。尤其是对于研究古代绘画的爱好者来说,这种对物质载体的重视,其实是对艺术本身最大的尊重,让人在欣赏画作之前,就已经被这份匠心所折服,开始带着一种仪式感去进入徐渭那狂放不羁的世界。这种从外到内的精致,无疑为接下来的视觉盛宴打下了坚实的基础。

评分说实话,市面上关于“大师原典”的画册汗牛充栋,但真正能让人产生“临摹冲动”的却不多。这部画册带来的最大启发,就在于它成功地激发了学习者想要拿起笔尝试一番的欲望。欣赏那些看似信手拈来、实则气力贯注的线条时,你会惊觉其用笔的果敢与精准。画册对墨色的渐变处理得极其到位,尤其是那些“一笔湿”的技法,清晰地展示了水分与墨汁在宣纸上相互渗透、相互作用的瞬间美感。它不仅是展示成品,更像是一份高级的技法示范手册,让学习者能够清晰地“反推”出画家是如何调墨、如何运腕、如何控制呼吸去完成那一气呵成的画面的。这种实践层面的启发性,是很多空洞的理论说教无法比拟的宝贵财富。

评分深入品味这本画集,我发现它在版式编排上展现出了一种现代的、去中心化的叙事手法。它没有采用那种传统的、教科书式的线性讲解,而是通过不同画作之间的巧妙并置和留白,引导读者自行去构建徐渭艺术风格的演变脉络和精神内核。这种编排方式极大地激发了读者的主动性,每一次翻阅都会带来新的发现和理解层次,它鼓励你停下来,去比较同一主题下不同时期的笔法差异,去感受他从狂放到内敛、又从内敛爆发的创作轨迹。这种看似松散实则精心设计的结构,恰恰符合了徐渭本人那种“我手写我心,不求人解”的洒脱姿态,让读者在自由浏览中,潜移默化地领悟到这位“青藤老人”的艺术哲学。

评分阅读这本画册的过程中,我最大的感受是它在“意境”呈现上的高妙之处。我们都知道,中国传统绘画讲究“可游可居”,而徐渭的作品更是将这种“野逸”和“孤愤”推向了极致。这本画册在对原作细节的捕捉上,展现出了惊人的功力,尤其是那些看似随性实则处处留白的布局,通过高清的复印技术,那些干湿浓淡的微妙变化,那些刀劈斧凿般的笔触力量感,都得到了淋漓尽致的体现。看着那些嶙峋怪石、虬曲的老枝,仿佛能感受到画家在创作时内心的波澜起伏,那种不被世俗所羁绊的“真性情”,隔着几百年的时光,依然能穿透纸背,直击人心。这不仅仅是欣赏一幅图画,更像是一场与古人心灵深处的对话,让人在喧嚣的现代生活中,寻得一处安放躁动灵魂的角落。

评分作为一个对明代文人士大夫群体有持续关注的艺术爱好者,我必须赞扬这本画册对于“时代背景”与“个人表达”之间关系的微妙处理。徐渭的艺术成就,永远无法脱离他坎坷而愤懑的一生。这本画册虽然聚焦于“杂花”这一相对日常的主题,但透过那些看似寻常的花草树木,我们依然能窥见那个时代士人的无奈与反抗。画册的选材极具慧眼,它挑出的并非那些名声最响的巨制,而是那些更具个人情感投射的作品,每一朵花的倾斜、每一片叶的翻转,都仿佛是他对既定规则的一次无声抗议。这种深入肌理的选品策略,使得欣赏过程远超出了纯粹的美学鉴赏,上升到了对历史语境下知识分子精神困境的深刻体察。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![卢浮宫 [Le Louvre]博物馆历史文化宫殿建筑绘画雕塑展室设计花园遗迹摄影作品图文书 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11411337430/58afd1e9N56ed114f.jpg)