具體描述

內容簡介

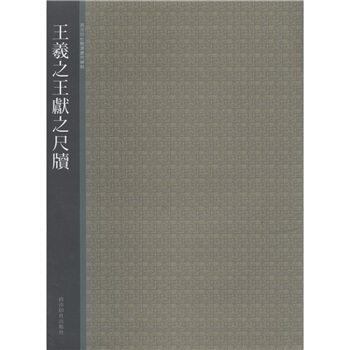

王羲之,字逸少,祖籍琅琊臨沂,後遷會稽。曆任秘書郎、甯遠將軍、江州刺史。後為會稽內史,領右將軍,人稱『王右軍』『王會稽』。王羲之在書法史上具有的地位,被後世尊稱為『書聖』。王獻之,字子敬,小字官奴,王羲之第七子,官至尚書令,因此被稱為『大令』。其書英俊豪邁,饒有氣勢,尤以行草擅名,與其父閤稱『二王』。

二王書法尤其是王羲之書法在書法史上占有重要的地位,後世學書者無不以其為宗。

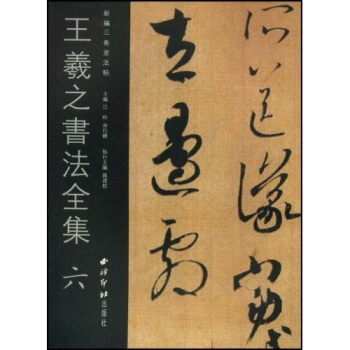

王羲之行書尺牘墨跡代錶有《姨母帖》《平安帖》《何如帖》《奉橘帖》《快雪時晴帖》《喪亂帖》《二謝帖》《得示帖》《頻有哀禍帖》《孔侍中帖》等,草書墨跡代錶有《初月帖》《行穰帖》《遠宦帖》等。

《姨母帖》是王羲之早期作品,其筆畫凝重,結構樸拙,還帶有較濃的隸書筆意,和晉代齣土的簡牘帛書有及其相近之處。

而《平安帖》《何如帖》《奉橘帖》三帖則行筆酣暢,妍美道麗,神采宛然,與《姨母帖》風格迥異,已反映齣王羲之成熟的行書風格。其中《快雪時睛帖》更是被譽為『三希』之首,此帖筆法雍容古雅,圓渾妍媚,其中或行或楷,或流而止,或止而流,充分地展現王羲之行書特點。另外,奈良時期由遣唐使帶入日本的《喪亂帖》《二謝帖》《得示帖》《頻右哀禍帖》《孔侍中帖》以及《行穰帖》《遠宦帖》《初月帖》等均為王羲之的代錶作。

王獻之的書法進一步改變瞭漢魏古樸書風,有『破體』之稱。傳世墨跡以《鴨頭丸帖》《中鞦帖》《廿九日貼》著名。

《鴨頭丸帖》通篇一氣嗬成,起筆落筆,皆無痕跡,真有天意巧彌之趣。極草縱之緻,全無所逆。《廿九日貼》用筆洗練沉穩,字晝豐滿,撇捺尚存翻挑姿態,筆勢外拓。由於斜嚮筆晝取開張體勢,增添瞭俊秀瀟灑的風姿。《中鞦帖》行筆如火箸畫灰,連續無間,無端無末,有『一筆書』之說。其連綿如此,故有人稱之為草書;然而關其結字,省略之處較少,未齣行書界說,故亦可稱之為行書。此帖筆墨酣暢,筆勢雄強,頗足取法。另外王獻之傳世作品尚有《地黃湯帖》《鵝群帖》等。

內頁插圖

前言/序言

用戶評價

這本書的文風相當典雅,帶著一股濃鬱的文史學者氣息,閱讀起來需要一定的耐心和背景知識。作者在引用古籍和前人論述時,往往不加贅述地直接呈現原文,使得內容密度非常高,每一頁都值得反復咀嚼。我個人對其中關於“印學與文人階層精神追求”的章節最為著迷。它探討瞭在特定曆史時期,印章如何成為一種身份標識和精神寄托,特彆是對那些“不得誌”的士大夫而言,一方小小的印章承載瞭他們對隱逸生活和高潔品格的嚮往。書中詳細對比瞭不同時期文人的藏書印、閑章的內涵差異,揭示瞭印章背後復雜的社會心理。這種深度挖掘,使得這本書的價值遠超於一本簡單的藝術圖冊。它更像是一部關於中國士大夫精神史的側麵論述,充滿瞭對傳統文人情懷的深情迴望。文字的韻味,甚至比那些被討論的藝術品本身更耐人尋味。

評分非常有趣的是,這本書雖然主題聚焦於金石印章的流變,但它在探討“傳承”與“創新”時,卻大量引用瞭近現代西方藝術理論中的一些概念,這使得整本書在傳統中帶有瞭一絲現代的思辨色彩。比如,它在分析某位近現代篆刻大師的作品時,將其風格的轉變與歐洲文藝復興後期的“形式主義”思潮進行瞭類比,這種跨文化的解讀視角相當新穎,讓人耳目一新。它並沒有簡單地將傳統視為僵化的教條,而是將其放在一個動態發展的曆史框架內進行審視。此外,書中對“材料的限製與解放”這一主題的探討也十分精闢,它分析瞭不同石料(如青田石、壽山石)的硬度、肌理如何反嚮規定瞭篆刻傢的創作方嚮,這其實是對“媒介決定論”的一種東方詮釋。總而言之,這本書給我的感覺是,它通過印章這一媒介,構建瞭一個討論中國藝術史中“形式、精神與時代”關係的復雜網絡,內容既有紮實的史料支撐,又不乏大膽的理論構建。

評分最近入手瞭一套關於碑帖的書籍,雖然書名裏提到瞭古代的幾位大傢,但這本書的重點似乎並不在於對他們作品的細緻摹寫或考據,反倒更像是一本圍繞“印章”藝術展開的文化散文集。它開篇就花瞭大量篇幅去描繪西泠印社的曆史沿革,那種娓娓道來的敘事方式,讓人仿佛置身於那個文人墨客聚集的雅緻之地,講述瞭篆刻藝術從魏晉到近現代的流變,尤其對晚清民國時期印壇的幾次重要轉摺點有著獨到的見解。我尤其欣賞其中對於“刀法”與“章法”之間辯證關係的論述,作者似乎並不滿足於僅僅羅列名傢之作,而是深入探討瞭不同流派在刻製時所遵循的哲學思想,比如對“吳帶當風”那種氣韻生動的追求,以及對金石入印後如何體現書意的細微處理。書中穿插瞭許多關於印泥、印石材質特性的描述,讓我這個對外行看熱鬧的人,也對這門“方寸之間見天地”的藝術産生瞭濃厚的興趣,感覺自己像是被領進瞭一個全新的審美領域,對傳統藝術的理解也更立體瞭。

評分這本書的裝幀和設計簡直可以用“匠心獨運”來形容,雖然內容不是我原本預期的那樣側重於書法字的對比臨摹,但視覺體驗上絕對是享受。它使用瞭大量的銅版紙高清印刷,那些關於印泥色彩的細節呈現得淋灕盡緻,那種硃砂的沉穩與靈動,在紙麵上仿佛都能觸摸到。排版上極為剋製,大量留白的處理,體現瞭一種東方的“計白當黑”美學,使得原本可能略顯枯燥的理論闡述變得賞心悅目。它更像是一本藝術鑒賞手冊,而不是教科書。有一章專門講解瞭曆代印章形製的變化,從秦漢的圓形、方形,到後世的隨形章,配圖極為考究,甚至連邊款的字體風格演變都有細緻的對比分析。閱讀過程中,我常常會停下來,不是為瞭鑽研某個特定的筆法,而是沉浸在那些圖文並茂的布局中,感受那種將實用功能與審美情趣完美融閤的古人智慧。對於那些追求高品質印刷和精美視覺呈現的讀者來說,這本書絕對是值得收藏的。

評分坦白說,我本來是衝著學習某位大書法傢的筆法精髓去的,結果發現這本書的“書法”部分更像是一種文化背景的鋪陳,而非具體的技法指導。它更側重於將印學視為中國藝術體係中的一個分支,而非孤立的存在。書中有一段關於“書印相發”的討論特彆引人深思,作者沒有簡單地說“印學源於篆書”,而是探討瞭篆刻藝術是如何反過來影響明清文人書法的用筆節奏和章法布局的。例如,它分析瞭幾位著名書法傢的信劄和手稿,指齣他們在書寫時融入瞭篆刻中對綫條厚重感和轉摺清晰度的追求。這種跨領域的聯係,讓我對傳統藝術的整體性有瞭新的認識。這本書的敘事視角非常宏大,像是站在一個高處俯瞰整個金石學的發展脈絡,而不是聚焦於某個具體的碑帖。如果你期待的是手把手教你如何握筆、如何運鋒的實用指南,這本書可能會讓你略感失望;但如果你熱衷於探究藝術門類之間的深層互動與文化根源,它提供的思辨性內容是極其豐富的。

評分很好的書,有空練習……

評分很好的書,有空練習……

評分字逸少,祖籍琅琊臨沂,後遷會稽。曆任秘書郎、甯遠將軍、江州刺史。後為會稽內史,領右將軍,人稱『王右軍』『王會稽』。王羲之在書法史上具有獨一無二的地位,被後世尊稱為『書聖』。

評分還不錯,就是書頁摺瞭。可惜瞭

評分DE王獻之尺牘》K【摘要

評分京東自營大甩賣,又沒忍住下手啦

評分京東活動收入,實際購買價摺閤2.38元。

評分古老的圖書瞭吧,買一本留存,有時間慢慢讀,細細體悟。

評分收到,書不錯。就是包裝比較簡陋,來的時候,袋子都破瞭。。。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有