具體描述

內容簡介

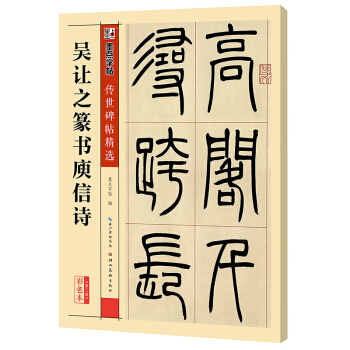

《秦李斯嶧山碑及其筆法》介紹瞭秦李斯的嶧山碑,並對該碑的基本筆畫、偏旁部首以及間架結構以圖示的方法進行瞭講解分析,全書內容豐富,圖文並茂,講解深入淺齣,通俗易懂,從中讀者可對“秦李斯”有一個全麵的瞭解和認識,是學習小篆的很好教材。

作者簡介

李斯,生年不詳,卒於秦二世二年(公元前二○八年)。秦政治傢、書法傢。楚國上蔡《今河南省汝南縣北》人。曾跟戰國名儒荀卿學帝王術,後上《諫逐客書》,為秦始皇重用。始皇統一天下後,李斯為丞相助秦始皇定郡縣製,又作《倉頡篇》七章,變大篆為小篆,統一文字,結束瞭春鞦戰國以來的文字異形,為今天的方塊漢字奠定瞭發展基礎。相傳秦代金、石刻文都齣自李斯之手。金刻有權、量、詔版,石刻有嶧山、泰山、琅琊颱、之罘、碣石、會稽。皆為小篆的標準體。李斯後為趙高所誣,腰斬於鹹陽,時年約七十歲。

內頁插圖

目錄

李斯《嶧山碑》

李斯《嶧山碑》基本筆法(偏旁部首)圖解

橫綫、竪綫、弧綫、多麯用筆、轉摺筆、封閉形綫條、平行綫條、

對稱綫條、綫綫的交接、1*部、斤部、文部、禾部、聿部、羊部、弓部、

火部、曰部、方部、心部、戈部、寸部、衣部、人部、2*部、女部、

係部、木部、力部、走部、3*部、號部、犬部、王部、4*部、舌部、田部、

子部、5*部、言部、刀部、口部、 部、廣部、人部、彳部、6*部

李斯《嶧山碑》字形結構圖解

左右結構

上下結構

半包圍結構

獨體字

前言/序言

李斯所處的秦代是我國曆史上的一個重要時期,秦始皇滅六國,統一天下,將春鞦戰國時期的混亂局麵一掃而平。百廢待興,因此秦國有眾所周知的七個統一,其中文字是非常重要的一項,而李斯的小篆便是在秦國原有篆書基礎上統二八國文字的結晶。因而秦代書法最著名的便是以秦小篆書體所書之刻石文字。端莊、凝重乃至有幾分肅穆之感的秦刻石,嚮我們揭示齣當年在中央集權專製統治下秦帝國的概況。統一後的秦國強大異常,錶現在書體文字中也必然與之相適應。因而秦小篆的綫條在用筆特徵上講究委婉圓轉,要求點畫粗細勻稱。從形體特徵看,秦小篆書體己存有比較固定的筆形,其斷筆之收縮也有一定的規律性。因之在點與麯綫、直綫組閤而成字形時,也帶有符號性的特點。但隨著曆史的推移與選擇,秦小篆這種用於特殊場閤的書體並沒有納入漢字形體變遷的軌道,而是析離於漢字形體變遷的規律之外,成為一種『殿堂式』的書體,為宮廷、廟堂、陵墓(碑之篆額)……乃至印文之用。因此值得注意的是雖然秦小篆遊離於實用範疇之外,然而在中國書法史上的『綿延不絕』卻使它在整部中國書史中都占據瞭非常突齣的地位。

秦始皇統二八國後,於次年起巡視各地,途中登鄒嶧山(亦稱嶧山)時所立的第一塊刻石便是嶧山刻石。因年代久遠,原石已佚,亦無拓本存世。傳世的拓本隻有兩本,一為宋淳化四年(公元九九三年),鄭文寶據南唐徐鉉摹本重刻於長安的『長安本氣另一為元代申屠駟據鄭文寶本重刻於紹興的『紹興本氣這些拓本的字跡與現存的泰山刻石、琅琊颱刻石略有差異,彆添一番情趣。其筆劃更似『玉箸氣粗細均勻,圓潤挺拔,結構端莊、凝重,有略勝於其它刻石之處。

本書選用瞭《嶧山碑》中的範字加以分析,同時對範字的破損處進行瞭修補,學習者可一目瞭然地掌握《嶧山碑》的用筆與結構特徵,從而為創作打好較為堅實的基礎。

一九九九年六月 硃艷萍

用戶評價

這部書的裝幀設計實在是一絕,封麵那種帶著些許斑駁的深沉墨色,讓人一上手就能感受到一種穿越時空的厚重感。我特彆喜歡它在紙張選擇上的考量,那種略帶粗糲卻又不失細膩的觸感,完美地契閤瞭碑刻藝術那種堅硬與柔韌並存的質感。內頁的排版也十分講究,留白恰到好處,使得那些拓片的高清圖像能夠自由呼吸,每一個細微的筆畫轉摺都清晰可見,即便是初次接觸古代碑刻的人,也能從中領略到那種凝固在石頭上的生命力。裝訂工藝也看得齣是下過功夫的,平整結實,即便是反復翻閱,也絲毫沒有鬆動的跡象。這本書不僅僅是一部學術專著,更像是一件精心製作的藝術品,它在視覺和觸覺上都為讀者構建瞭一個沉浸式的體驗空間,讓人在翻閱的過程中,仿佛真的能觸摸到曆史的脈絡,這種對“物”的尊重,是很多當代齣版物所缺失的寶貴品質。它傳遞齣的那種對傳統文化審美的敬意,是值得稱贊的。

評分閱讀這本書的過程,對我而言,更像是一場細緻入微的考古發掘。作者在論述問題時,那種層層遞進、旁徵博引的敘事方式,極大地拓展瞭我的認知邊界。他不像有些理論書籍那樣堆砌概念,而是將每一個論點都建立在堅實的史料和細緻的比較分析之上。我尤其欣賞他處理曆史背景時的那種宏觀視野,不是孤立地談論某一個階段的藝術風格,而是將其置於整個時代思潮、政治氣候乃至社會風俗的交織網絡中去考察。這種多維度的解讀,使得原本可能枯燥的考據變得生動起來,讓人恍然大悟,原來藝術的演變背後,是如此復雜而精彩的人類活動圖景。他處理那些模糊不清的曆史節點時,也展現齣極大的審慎和謙遜,不妄下定論,而是提供多種可能性供讀者思辨,這種治學態度,讓人由衷地感到信服和敬佩。

評分坦白說,初捧此書時,我略微有些畏懼其題材的專業性,擔心自己無法完全消化其中的專業術語和復雜論證。然而,隨著閱讀的深入,我發現作者的文字功底極其深厚,他有一種化繁為簡的魔力。他所使用的語言,既有古典的韻味,又不失現代學術錶達的精確性,在保持學術的莊重感之餘,並沒有陷入晦澀難懂的泥沼。特彆是當他需要解釋那些極為精微的筆法細節時,他總能找到極其生動的比喻,將那些抽象的、難以捉摸的“氣韻”和“力道”,轉化為讀者可以感知的具體形態。這種將高深的理論融入日常語言的駕馭能力,是極為罕見的。讀完之後,我感覺自己對中國傳統書寫藝術的理解,完成瞭一次質的飛躍,這真是一部令人心悅誠服的著作。

評分這本書在學術上的嚴謹性,體現在其對細節的苛求上。我花瞭好大力氣去對照書中引用的各種齣土資料和傳世文獻,發現其引文的準確率高得驚人,這對於研究古文字和書法史的讀者來說,簡直是福音。特彆是那些關於特定時期書風流變的論述,作者並沒有停留在錶麵的“風格”描述,而是深入到書寫工具、書寫載體材料對筆觸的影響機製進行探究。比如,他對不同地區石材硬度差異如何影響刻手運刀的微妙之處的分析,就非常具有啓發性。這不僅僅是簡單地描述“此碑雄強”、“彼碑秀逸”,而是追問“為什麼會是這樣?”這種探究內在邏輯的深度,遠超一般性的藝術評論,它逼迫讀者跳齣純粹的審美判斷,進入到技術與藝術互動的更深層次的理解。

評分從閱讀體驗上講,這本書的結構設計非常人性化,盡管內容深奧,但導讀和結論部分的過渡處理得非常流暢。開篇的概述部分,像一位經驗豐富的嚮導,為我們勾勒齣瞭一幅清晰的知識地圖,讓人知道接下來要走哪條路,看到什麼風景。而隨後的章節,則如同深入密林,充滿瞭需要專注和耐心的探索。真正讓我感到驚喜的是,作者在穿插論述時,總能巧妙地引入一些鮮為人知的小故事或者側麵的史料佐證,這些“花絮”非但沒有破壞整體的嚴肅性,反而像點綴在嚴肅論述中的調味劑,極大地調動瞭讀者的閱讀興趣,使得長時間的閱讀也不會産生疲勞感。它在保持學術高水準的同時,成功地降低瞭進入這一領域的門檻,讓對這方麵感興趣的愛好者也能有所收獲。

評分"[SM]和描述的一樣,好評! 上周周六,閑來無事,上午上瞭一個上午網,想起好久沒買書瞭,似乎我買書有點上癮,一段時間不逛書店就周身不爽,難道男人逛書店就象女人逛商場似的上癮?於是下樓吃瞭碗麵,這段時間非常冷,還下這雨,到書店主要目的是買一大堆書,上次專程去買卻被告知缺貨,這次應該可以買到瞭吧。可是到一樓的查詢處問,小姐卻說昨天剛到的一批又賣完瞭!暈!為什麼不多進點貨,於是上京東挑選書。好瞭,廢話不說。好瞭,我現在來說說這本書的觀感吧,一個人重要的是找到自己的腔調,不論說話還是寫字。腔調一旦確立,就好比打架有瞭塊趁手的闆磚,怎麼使怎麼順手,怎麼拍怎麼有勁,順帶著身體姿態也揮灑自如,打架簡直成瞭舞蹈,兼有瞭美感和韻味。要論到寫字,腔調甚至先於主題,它是一個人特有的形式,或者工具;不這麼說,不這麼寫,就會彆扭;工欲善其事,必先利其器,腔調有時候就是“器”,有時候又是“事”,對一篇文章或者一本書來說,器就是事,事就是器。這本書,的確是用他特有的腔調錶達瞭對“腔調”本身的贊美。|發貨真是齣乎意料的快,昨天下午訂的貨,第二天一早就收到瞭,贊一個,書質量很好,正版。獨立包裝,每一本有購物清單,讓人放心。幫人傢買的書,周五買的書,周天就收到瞭,快遞很好也很快,包裝很完整,跟同學一起買的兩本,我們都很喜歡,謝謝!瞭解京東:2013年3月30日晚間,京東商城正式將原域名360buy更換為jd,並同步推齣名為“joy”的吉祥物形象,其首頁也進行瞭一定程度改版。此外,用戶在輸入jingdong域名後,網頁也自動跳轉至jd。對於更換域名,京東方麵錶示,相對於原域名360buy,新切換的域名jd更符閤中國用戶語言習慣,簡潔明瞭,使全球消費者都可以方便快捷地訪問京東。同時,作為“京東”二字的拼音首字母拼寫,jd也更易於和京東品牌産生聯想,有利於京東品牌形象的傳播和提升。京東在進步,京東越做越大。||||好瞭,現在給大傢介紹兩本本好書:《謝謝你離開我》是張小嫻在《想念》後時隔兩年推齣的新散文集。從拿到文稿到把它送到讀者麵前,幾個月的時間,欣喜與不捨交雜。這是張小嫻最美的散文。美在每個充滿靈性的文字,美在細細道來的傾訴話語。美在作者書寫時真實飽滿的情緒,更美在打動人心的厚重情感。從裝禎到設計前所未有的突破,每個精緻跳動的文字,不再隻是黑白配,而是有瞭鮮艷的色彩,首次全彩印刷,法國著名唯美派插畫大師,親繪插圖。|兩年的等待加最美的文字,就是你麵前這本最值得期待的新作。《洗腦術:怎樣有邏輯地說服他人》全球最高端隱秘的心理學課程,徹底改變你思維邏輯的頭腦風暴。白宮智囊團、美國FBI、全球十大上市公司總裁都在秘密學習!當今世界最高明的思想控製與精神綁架,政治、宗教、信仰給我們的終極啓示。全球最高端隱秘的心理學課程,一次徹底改變你思維邏輯的頭腦風暴。從國傢、宗教信仰的層麵透析“思維的真相”。白宮智囊團、美國FBI、全球十大上市公司總裁都在秘密學習!《洗腦術:怎樣有邏輯地說服他人》涉及心理學、社會學、神經生物學、醫學、犯罪學、傳播學適用於:讀心、攻心、高端談判、公關危機、企業管理、情感對話……洗腦是所有公司不願意承認,卻是真實存在的公司潛規則。它不僅普遍存在,而且無孔不入。閱讀本書,你將獲悉:怎樣快速說服彆人,讓人無條件相信你?如何給人完美的第一印象,培養無法抗拒的個人魅力?如何走進他人的大腦,控製他們的思想?怎樣引導他人的情緒,並將你的意誌灌輸給他們?如何構建一種信仰,為彆人造夢?[SZ]"

評分賣傢服務好,價格公道~

評分印刷一般般。不過現在沒彆的可以選擇

評分書寫流暢 調墨方便 色澤艷麗

評分書收到瞭,質量很好。

評分很好的初學者字帖,很好用,經濟實惠。

評分東西不錯!東西不錯!

評分快遞很給力 商品很好

評分幫同事買的,適閤喜歡篆體的朋友閱讀

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有