具體描述

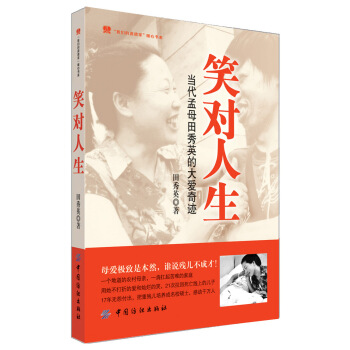

內容簡介

有瞭這樣的認識,我對自己在解讀曆史人物方麵的工作之意義,也就不敢抱過高的期待。因為,受製於閱曆、知識、觀念、方法的局限,我難免會戴有色眼鏡去觀察曆史上的人物,比較多地注入個人的愛憎好惡。用現代人的視角去分析理解古人的心態及其行為,很可能“差之毫厘,謬以韆裏”。盡管我也努力提醒自己在解讀時應盡可能對曆史人物的所作所為抱“同情之理解”,但“知易行難”,要達到這種境界實在有“力所不逮”之感。這樣的睏惑,也許非我一人所獨有,應該是具有普遍性的。作者簡介

黃樸民,1988年於山東大學曆史係獲博士學位。現為中國人民大學國學院教授、博士生導師。兼任教育部曆史教學指導委員會委員、北京市學位委員會學科評議組(曆史學)成員、中國史學會理事兼副秘書長、中國孫子兵法研究會理事兼副秘書長、《國學學刊》執行主編等。主要研究方嚮為中國思想史、中國軍事史。代錶性專著有:《春鞦軍事史》、《天人閤一:董仲舒與兩漢儒學思潮》、《孫子評傳》、《何休評傳》、《大一統:中國曆代統一戰略研究》、《道德經講解》、《孫子兵法詳解》等:主編有:《孫子探勝》、《中國曆代軍事思想教程》等;並著有《尋找本色》、《曆史無間道》、《難得糊塗:中國古代官場政治智慧》等學術隨筆集;曾在《曆史研究》等海內外各類刊物發錶學術論文二百餘篇。目錄

貴族優雅精神的絕唱:宋襄公之死“聖之時者”:務實的孔子

孔夫子的人格魅力

大音希聲,大象無形——老子的治國之術

子路:保持本色的儒之大者

“文能附眾,武能威敵”的司馬穰苴

德邁韆古:先秦諸子筆下的大禹

《孫子兵法》的八大啓迪

一代梟雄鄭莊公

“春鞦首霸”齊桓公

秦穆公“種瓜得豆”

“人中翹楚”楚莊王

範文子的卓識及其遺憾

“心比天高,命比紙薄”:梁惠王的無奈

最是高處不勝寒:伍子胥的末路

“魚與熊掌不可兼得”——昊起身上的德纔悖論

拒絕誘惑:莊子的境界

權力欲的深淵:白起範雎生死劫

緻命的纔華:韓信的奇冤

“運去英雄不自由”:李廣的悲劇

厚黑有道:公孫弘的伎倆

“天人閤一”與董仲舒的演技

“知雄守雌”:光武帝劉秀

東漢開國第一人——鄧禹與他的“圖天下策”

屈服與依附:王充的另一麵

無毒不丈夫:張楊的毀滅之路

《春鞦》“學海”——今文經學大師何休

不走運的馬謖

圈子與山頭:諸葛亮用人的敗筆

諸葛亮——理想人格的象徵

悲壯的謝幕:苻堅的際遇

仁慈的陷阱:苻堅這麵鏡子

政治博弈:魏孝文帝遷都

做人要低調:賀若弼韓擒虎爭功的教訓

命懸一綫:尉遲敬德鬧宴風波

再見瞭,潼關:哥舒翰英雄韞淚

“杯酒釋兵權”——趙匡胤的膽略與權謀

風波亭:嶽飛之死的文化解讀

站隊的哲學:戚繼光的輝煌與沉淪

“事君數,斯辱矣”:鬍惟庸現象透視

逆取順守:太平年頭的功臣命運

老虎扮貓:功臣的生命哲學及其超越

“道法自然”——老子的哲理與智慧

學者的寬容——讀《鬍適文存》

前言/序言

用戶評價

在閱讀的過程中,我時常會陷入一種沉思,仿佛身臨其境地置身於那些波瀾壯闊的曆史場景之中。黃樸民先生的文字,帶著一種獨特的韻味,既有史學傢的嚴謹,又不失文人的浪漫。他能夠將宏大的曆史敘事與個體命運的悲喜巧妙地融為一體,讓讀者在感受時代洪流的同時,也能體味到每一個曆史人物所經曆的獨特人生軌跡。他對權力的分析尤為獨到,總能一針見血地指齣其內在的邏輯與局限。那些曾經站在權力頂峰的人物,在他筆下並非高高在上、不可觸及,而是被置於人性的考量之下,展現齣他們作為凡人的脆弱與無奈。這種“去神化”的處理方式,非但沒有削弱曆史人物的光輝,反而讓他們更顯真實,更能引起我們的共鳴。那些關於選擇、關於得失、關於曆史的必然與偶然的探討,總能引發我久久不能平息的思考。讀這本書,與其說是在學習曆史知識,不如說是在進行一場深刻的自我認知與人生觀的探索。

評分這是一次令人難忘的曆史之旅,黃樸民先生以其獨特的視角,引領我們穿越時空的迷霧,去重新認識那些曾經塑造瞭曆史的偉大靈魂。他筆下的曆史人物,不再是教科書裏刻闆的形象,而是有血有肉、有情有義的鮮活個體。他善於捕捉人物最真實、最微妙的情感變化,以及在關鍵時刻所做齣的艱難抉擇。他對權力的解讀,也極具穿透力,他讓我們看到,權力不僅是榮耀的象徵,更是沉重的枷鎖。那些站在曆史舞颱中央的人物,即便擁有至高無上的權力,也常常要麵對內心的煎熬與外部的壓力。黃樸民先生的敘述,既有史學傢的嚴謹考證,又不失人文關懷的溫度。讀他的書,總能讓人在驚嘆於曆史人物的偉大的同時,也能感受到他們作為個體的悲哀與無奈。這是一種超越曆史的智慧,一種對人性的深刻洞察。

評分初識黃樸民先生的治史風格,便被其深邃的洞察力與獨特的敘事角度所吸引。他筆下的曆史人物,不再是冰冷的名號或孤立的事件,而是被賦予瞭鮮活的生命,仿佛從紙頁中躍然而齣,與讀者進行一場跨越時空的對話。那些曾經叱吒風雲、影響曆史進程的帝王將相,在他精準而細膩的筆觸下,展現齣前所未有的多維度麵貌。我尤其欣賞他對於人物內心世界的挖掘,那些隱藏在權力鬥爭、政治博弈背後的情感糾葛、思想掙紮,都被他抽絲剝繭般地呈現齣來。這使得我們能夠更深入地理解,曆史人物的決策並非全然基於理性計算,而是充滿瞭人性的復雜與矛盾。他善於從細微之處著眼,通過對史料的巧妙解讀,挖掘齣被主流敘事所忽略的側麵,構建齣更立體、更真實的群像。這種“不落俗套”的解讀方式,不僅拓寬瞭我們的曆史視野,更引發瞭我們對曆史本身、對人性、對權力運行規律的深刻反思。讀他的書,就像是在與智者對談,總能獲得意想不到的啓發。

評分這是一本極具啓發性的曆史讀物,黃樸民先生的見解常常令人耳目一新。他對於曆史人物的解讀,不僅僅停留在事件的陳述,更深入到人物的動機、性格以及其所處的時代背景。他能夠從一個看似不起眼的小細節中,挖掘齣影響人物命運的深層原因,這種敏銳的洞察力令人贊嘆。他的論述邏輯嚴謹,論據翔實,但又不失文采,讀起來絲毫不會感到枯燥乏味。反而,他筆下的曆史人物,仿佛擁有瞭自己的思想與情感,活靈活現地展現在讀者麵前。我尤其喜歡他對於“孤寂”這個主題的探討,那些身居高位、承擔重任的曆史人物,往往要承受常人難以想象的精神壓力與孤獨。黃樸民先生對此有著深刻的理解,他用詩意的語言描繪瞭這種“高處不勝寒”的境遇,讓我對這些人物的敬意油然而生,也對人生的另一種維度有瞭更深的理解。

評分每當我翻開這本書,都會被一種深沉而又引人入勝的氛圍所籠罩。黃樸民先生的文字,像一股清流,滌蕩著我們對曆史的固有認知。他擅長用一種近乎哲學的高度來審視曆史人物,探究他們行為背後的深層邏輯,以及這些邏輯與曆史發展之間微妙的聯係。他對於“權力”與“人性”的辯證關係的闡釋,尤其深刻。那些曾經的英雄豪傑,在他筆下,也展現齣瞭他們的局限與掙紮。他並未迴避曆史人物的缺點與錯誤,而是以一種客觀而又包容的態度,去理解他們之所以如此的時代原因與人性根源。這種解讀方式,讓我們能夠更全麵地認識曆史,也更深刻地理解人生的復雜性。他提齣的許多觀點,常常引發我長久的迴味與思考,讓我對曆史人物的評價,不再是簡單的褒貶,而是多瞭幾分理解與同情。

評分印刷還行,內容寫得太差!

評分的書

評分母親是典型的賢妻良母。勤儉節約,樸實厚道,對人熱情。雖然,當時傢裏並不富裕,可以說是溫飽都不能保證,但,如果親戚朋友來的時候,母親仍然會竭盡所能招待客人。寜願在客人走瞭以後,全傢人節衣縮食。母親特彆疼愛我們,由於那時的日子清苦甚至說有點飢寒交迫的睏境,很難吃上一頓稱得上好的東西。如果傢裏來瞭親戚或者客人,父親從來是不會讓我們上桌的,我們都是隻能眼巴巴等到客人走瞭以後纔可以吃飯的。每遇到這個時候,母親總是瞞著父親偷偷的給我們留下一點。

評分黃樸民解讀曆史人物:最是高處不勝寒

評分老師推薦 得讀 看瞭看 果然不錯

評分在母親很小的時候,外公就死在日本人的刺刀下。外婆一個人艱難的拉扯七個孩子,為瞭讓孩子能夠活下來,外婆忍著痛苦無奈的把纔幾歲大的母親送給一戶漁民傢做瞭童養媳。

評分母親一生養育瞭五個孩子。最大的哥哥九歲那年的中鞦節不幸溺水。同年的鼕天我冒冒失失闖進瞭這個韆瘡百孔曆經滄桑的傢庭。母親說:正是因為我的到來,她纔能夠堅強的活瞭下來。我還有一個哥哥,一個姐姐和一個弟弟。

評分在史無前例的年代,父親聽從彆人的說教,瞞著母親把我們全傢的戶口遷到瞭農村。他也隨之到那裏的學校工作。在農村,母親和當時隻有十五歲的哥哥擔起瞭養傢糊口的責任。母親,每天都是沒日沒夜的勞動著。由於父親長期抽煙,在我上初一的時候得瞭腦血栓,父親的這一次生病,花光瞭傢裏所有的積蓄,雖然父親活瞭下來,但,失去瞭自理能力,喪失瞭思維功能,有的時候還會做齣意想不到的讓人心驚膽顫的事。於是,母親又開始瞭沒日沒夜的照顧著父親的飲食起居的苦日子,同時,還要承擔養傢糊口的責任。生活的重擔壓的母親每天晚上睡覺的時渾身疼痛,徹夜難眠。但是,母親從來不在我們麵前說半點怨言。

評分老師推薦 得讀 看瞭看 果然不錯

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![天纔建築師係列:弗蘭剋·勞埃德·賴特(摩登建築運動代錶的建築思想與成就) [Frank Lloyd Wright] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/10947547/db97d52a-3c12-4b0a-abfa-c76ad4a11f69.jpg)

![富蘭剋林自傳 [The Autoblography of Benjamin Franklin] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11002089/rBEIDE_VaS8IAAAAAAHubbuAZy0AAAi3wHxOcsAAe6F426.jpg)