具体描述

图书基本信息

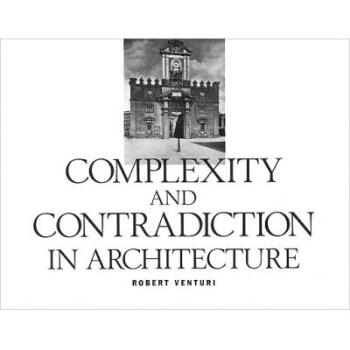

Robert Venturi: Complexity and Contradiction in Architecture

作者: Robert Venturi;Arthur Drexler;Vincent Scully;

ISBN13: 9780870702822

类型: 平装(简装书)

语种: 英语(English)

出版日期: 1984-01-01

出版社: M.O.M.A.

页数: 136

重量(克): 589

尺寸: 21.336 x 27.686 x 1.016 cm

商品简介

First published in 1966, and since translated into 16 languages, this remarkable book has become an essential document of architectural literature. A "gentle manifesto for a nonstraightforward architecture," Venturi's Complexity and Contradiction in Architecture expresses in the most compelling and original terms the postmodern rebellion against the purism of modernism. Three hundred and fifty architectural photographs serve as historical comparisons and illuminate the author's ideas on creating and experiencing architecture. Complexity and Contradiction in Architecture was the winner of the Classic Book Award at the AIA's Seventh Annual International Architecture Book Awards.用户评价

这本书的封面设计就带着一股沉稳的学院派气息,那种厚重的质感,让人忍不住想翻开它,去探寻其中蕴含的深邃思想。我一开始对这位建筑界的“叛逆者”知之甚少,只是模糊地听说过他对传统美学的挑战。然而,随着阅读的深入,我发现这不仅仅是一本理论著作,更像是一场与作者的心灵对话。书中的文字,时而如涓涓细流般娓娓道来,梳理着他对建筑现象的观察与思考;时而又像惊雷乍现,抛出一些颠覆性的观点,让人不得不停下来反复咀嚼。尤其是在探讨城市肌理与符号意义的部分,作者的叙述逻辑严密却又不失趣味性,他似乎总能找到那些我们习以为常却从未深究的细节,并赋予其全新的解读维度。那种在看似杂乱无章的现代生活中,挖掘出秩序与意义的能力,着实令人佩服。这本书的排版和配图也十分考究,每一个图例的选取都精准地支撑着论点,让抽象的理论变得具象可感。整体阅读下来,感觉像进行了一次高强度的智力体操,读完后,看待周遭环境的视角都发生了一些微妙的偏移。

评分这本书的论述风格就像是听一位资深教授在进行一场极富激情的讲座,他既有深厚的学术底蕴,又时不时地流露出一种对既定规则的不满和挑战欲。他的语言充满了个性和棱角,绝不拖泥带水,句子结构常常出人意料,充满了断裂感和强调的重音。特别是当他引用历史案例或对比不同文化背景下的设计手法时,那种对比的张力被拿捏得恰到好处,让人不得不拍案叫绝。我发现自己不自觉地开始模仿他的思维模式,在日常生活中观察事物时,会习惯性地寻找其内在的矛盾点和非线性的联系。这本书给我的感觉是,它提供了一套全新的“解码器”,让你能够以一种更复杂、更具层次性的方式去理解世界。它带来的不是标准答案,而是提出更深刻问题的能力,这对于任何从事创意领域的人来说,都是无价之宝。

评分从装帧和设计角度来看,这本书本身就是一种关于“复杂性”的物理体现。它可能不是最轻薄易携的,但其重量感和纸张的触感,似乎都在提醒你,你手中捧着的不是快餐文化,而是一份需要时间去消化的思想大餐。我注意到书中引用了大量的图像资料,但这些图像的呈现方式极其克制,它们不只是简单的插图,更像是经过精心筛选和布局的视觉论据,很多时候,图文之间的关系需要读者自己去搭建桥梁。这种要求读者主动参与建构意义的阅读体验,是当代学术著作中相对少见的。它成功地营造了一种既疏离又亲密的阅读氛围,让你感觉自己既是旁观者,又是这场思想实验的参与者。读完后,我感觉自己的知识储备得到了极大的拓展,但更重要的是,我的思维模式被重新校准了,更加适应现代世界那种充满悖论和并存状态的现实。

评分这本书最让我感到震撼的地方,在于它对“平庸”和“大众品味”的重新定位与尊重。在充斥着精英主义和纯粹主义论调的建筑评论界,作者的态度显得格外清醒且富有同情心。他没有高高在上地批判那些被传统理论家们斥为“媚俗”或“低级趣味”的建筑形态和设计元素,而是深入挖掘其背后隐藏的社会心理需求和文化根源。这种挖掘并非简单的肯定,而是一种带着批判性眼光的理解。我尤其欣赏他对符号学的运用,他将建筑不再视为孤立的实体,而是视为一个不断被解读和重构的意义系统。读着读着,我开始重新审视那些我曾经不屑一顾的商业街招牌、路边的小吃摊,发现它们在特定情境下所承载的叙事力量,远超那些光鲜亮丽却空洞无物的现代主义典范。这种“两难”的视角,让整个建筑探讨的边界一下子拓宽了,充满了活力。

评分坦白说,这本书的阅读体验是充满挑战性的,它绝非那种可以让你轻松消遣的读物。我得承认,有好几处晦涩的论述,我不得不反复阅读好几遍,甚至需要借助一些外部资料来辅助理解作者构建的理论框架。特别是关于“矛盾与复杂性”在当代建筑语境下的具体体现,作者的论证路径十分曲折,充满了辩证的张力。他似乎并不在意用最直白的方式来传达他的观点,反而更倾向于构建一个多层次、多义性的阐释空间,让读者自己去“挣扎”和“发现”。这种写作风格,一方面极大地考验了读者的耐心和理解力,但另一方面,也正因为这种“高门槛”,使得一旦你真正领悟了某个核心概念,那种豁然开朗的满足感是无与伦比的。我感觉自己像是被拉入了一个更为精密的思维棋局中,作者每走一步,都充满了深意和反转。对于那些追求思想深度和愿意投入时间精力的读者来说,这本书无疑是一份丰厚的精神馈赠,它强迫你跳出舒适区,去审视那些被主流审美所忽略的角落。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有