具体描述

内容简介

王铎(1592—1 652)字觉斯,一字觉之。号嵩樵、十樵、石樵、痴庵、东皋长、痴庵道人、烟潭渔叟、雪塘渔隐、痴仙道人、兰台外史、雪山道人、二室山人、白雪道人、云岩漫士等。河南孟津人,世称“王孟津”,有“神笔王铎”之誉,明末清初时的著名书法家。明天启二年(1622),三十岁的王铎举进士及第,先后任翰林院庶吉士、编修、少詹事。弘光元年(1644),南明弘光帝任王铎为东阁大学士、次辅(副丞相)之职。次年入清,授礼部尚书。顺治九年0652)病逝于孟津,享年六十一岁,赠太保,谥曰“文安”。王铎博学好古,工诗文。王铎的书法笔力雄健,长于布白,楷、行、隶、草,无不精妙,主要得力于钟繇、王羲之、王献之、颜真卿、米芾等各家’学米芾有乱真之誉’展现出其坚实的“学古”功底,学古且能自出胸臆,梁巇评其“书得执笔法,学米南宫之苍老劲健,全以力胜”。姜绍书《无声诗史》称其“行 草书宗山阴父子(王羲之、王献之),正书出钟元常,虽模范钟王,亦能自出胸臆”。其传世作品主要有《拟山园帖》和《琅华馆帖》等,诸体悉备,名重当代,学者宗之。王铎的书法对中国书法后来的发展产生过巨大影响,甚至也波及到海外书坛,特别给东瀛书法影响颇深。

《赠汤若望诗》是王铎为一位外国来华传教者汤若望所书写的一册页。诗卷册页钤有“云谷叶氏家藏”及“南海叶氏云谷家藏”两印, 可知此件曾为叶梦龙(1775-1832)所藏,叶氏友人翁方纲(1733—1818)与钱坫(1744—1806)落有观款。清末民初,此册归裴景福(1854—1926),191 4年上海文明书局刊行《王觉斯诗册墨迹》即借刊此作,1936年原作为叶恭绰所得,二玄社印本中即增见“番禺叶氏”、“恭绰长 寿”等藏印。后北大研究所国学门导师兼京师图书馆馆长陈垣曾向叶恭绰借得原件,以细笔描出字框,再以浓墨向拓方式摹出,改原册页格式 为条幅以流传。王铎书法取法高古,振衰立懦,复兴书坛,在我国书法史上,占有重要地位。王铎宗法二王,博采众长,陶铸百家,自成一 体。行草继承清臣,诚悬遗意,又入南宫之室,魄力雄迈,沉着痛快,纵横跌宕,自然出奇,诚所谓胸罗万斗,自出新意,力矫积习,独标风骨。其结体遒逸劲俊,纵横取势,字体偏长,随意移位,变化多姿,不落俗套,出新意于法度之中,收奇效于意想之外。其章法更是气势夺人,字距紧密,行际错综开合,参差中求平衡,对比中求调和,变化中求统一,险峻中求稳重。如音乐之有节奏,诗词之有韵律,匠心独运。 是将书法艺术从“案上观”推向“壁上观”的始作俑者,开我国书法艺术走向展厅之先河。《赠汤若望诗》为王铎的代表作,实为广大书法爱好者欣赏、临摹和揣摩研习之佳本。

情作序并鼎力推荐。

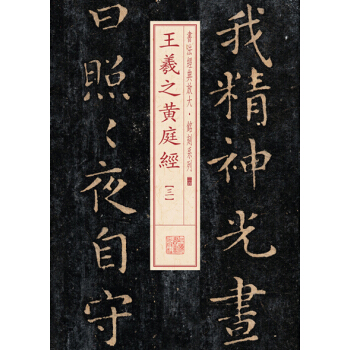

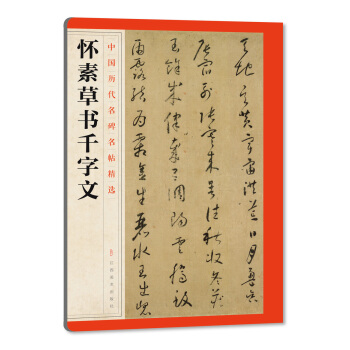

内页插图

前言/序言

编者按

书法是我们中华民族的传统艺术,它博大精深、源远流长。随着社会的发展和人民生产、生活的需要,汉字的书体经过多次演变,从诡谲奇崛的甲骨文逐渐发展到苍茫浑厚的金文、再到规整匀净的篆书、严整肃穆的隶书、端庄成熟的楷书和连绵飞动的草书、不拘不放的行书等多种书体。每种书体都有自己的艺术特色。行草书具有更为广泛的实用价值,能快写,又易识别,同时优秀的行草书作品,—具有极高的审美价值,如王羲之的《兰亭序》和孙过庭的《书谱》就分别是用行书和草书书写的,它们不但形体优美、而且意境高远。书家以娴熟的用笔技巧、精妙的笔法、塑造出完美多变的字体造型,营造出幽雅的意境,给人以美的感受。行草书在我国的书法艺苑中和书法史上都具有重要的地位,历史上各个时期出现了许多的行草书名家,留下了大量的优秀作品。

艺术技巧是书法创作的必要条件,它不仅是书家自身本质力量的一种外化和对象化,而且能充分体现创作者才能智慧的高低和创作能力的大小,影响着作品整体美的构成。书法学习的主要任务,一是学习范本的用笔技巧,二是学习范本的结字布白方法。我们学习笔法不仅仅是起、行、收笔处的运笔程式,笔法的目的是塑造线条质量,体现笔法自身的表现力,连接点画线条,使其间关系合理,以调整笔锋的状态。笔法的选择与线条质感直接相关,通过对笔触的分析,线条质感的判断,原作工具材料等客观因素的考查等为背景,通过点线轮廓将笔法还原到笔触面的笔锋着纸状态及决定笔锋的运笔动作层面,这样才能实现笔法的全过程。结构作为线条的框架,决定线条质量的有效程度,结构的审美是书家风格、品味、格调的反映。结构因时相传,更因时、因地、因书体风格而不同,但还是有其内在规律可循的。

本丛书选取古代具有代表性的篆、隶、楷、行、草书法帖,采用高科技最新数码还原专利技术,进行放大处理,放大而不失真。并有简体释文,供临学者和书法教学工作者作教学辅导和参考,对于书法教学工作者和具有一定基础的书法爱好者及初学者研习都不失为一本好书。对于书法教学工作者而言,由于原帖字普遍较小,对各种笔法和结构往往不太容易看清和理解,放大后,对帖中字每一个笔画的用笔细微之处如提按顿挫、方圆藏露、转折映带等的丰富变化都能清楚地看到,可以通过对笔画线条外轮廓的分析,还原其用笔过程。同时,对结构的比例、轻重,大小、疏密等也更为直观,更易分析和讲解。对学习者来说,一帖在手,不仅增加对帖的感性认识,而且对进一步理解技法有较大的帮助,让初学者少走弯路。

每种书体都有各自结字规律,每种帖都有自已的结字特色。我们对篆、隶、楷、行草书的结构规律进行全面梳理。总结出每种书体十二种结字原则,同一种书体中不同书家和碑帖又有自已的个性。十二种法则包括大部分的共性原则(对比原则)和少量个性特征。每个结构原则又选用字帖中的十二个字来『图说』这个结字原则。这些原则均出自历代书论经典著作,归类总结后集聚起来,根据每种帖的特征进行举例讲解,深入浅出,帮助出帖。

用户评价

这本书的排版和整体的视觉感受,给我带来了一种宁静而又充满力量的阅读体验。在如今信息爆炸的时代,能够静下心来专注于一本书的每一个细节,本身就是一种享受。这本书的留白处理得恰到好处,既不会让人感到拥挤,也不会因为留白过多而显得空泛。墨色的层次感控制得非常好,即便是最浅的淡墨处,其细节依然清晰可辨。这种视觉上的舒适感,极大地延长了我的学习时间,因为我不会感到视觉疲劳。更重要的是,这种高品质的呈现方式,让我对书中所传达的书法精神更加敬畏。它不仅仅是一本教材,更像是一件精心制作的工艺品,值得珍藏,也值得反复摩挲、仔细揣摩。每次拿起它,都感觉仿佛进入了一个专注的、高雅的艺术空间。

评分初次翻阅这本关于王铎行书的碑帖导临时,我最直观的感受是其内容编排的用心良苦。装帧设计上就透着一股雅致,纸张的质感也相当不错,对于经常需要临摹和学习的读者来说,这一点非常重要,因为它直接关系到翻阅和使用的舒适度。尤其是一些细节的处理,比如装订的牢固程度,以及在不同光线下字体的清晰度,都体现了出版方对书法学习者的尊重。我个人特别欣赏的是,书中对原碑帖的选取和呈现方式。它们不仅是简单地复制,更像是一种精心策展的艺术品,将王铎行书的精髓通过高清晰度的影印展现出来,让学习者能够捕捉到那些肉眼不易察觉的笔触细节。这种对细节的关注,远超出了我过去接触过的许多同类书籍。它不仅仅是一本工具书,更像是一本艺术鉴赏的入门指南,为深入理解王铎的书法风格打下了坚实的基础。读着这些精美的字帖,仿佛能感受到书家在创作时的心境与力量,这对于提升自身的书法修养是大有裨益的。

评分这本书的导读部分做得极其到位,它不像一些书法教材那样枯燥地堆砌理论,而是采用了非常具有启发性的叙事方式。作者显然对王铎的研究非常深入,他巧妙地将历史背景、个人情怀与具体笔法分析融为一体,使得学习过程不再是机械的模仿,而成为一种与古人对话的体验。我尤其喜欢它对“气韵生动”这种抽象概念的具体化解读。比如,书中会用图示或者详细的文字描述来剖析某一笔画的起承转合,讲解横向结体中如何保持视觉上的平衡与动感,这些讲解非常直观,对于我这种非科班出身的爱好者来说,极大地降低了学习门槛。每一次翻阅,都能从不同的角度去理解同一组字,这正是一本优秀碑帖导临的价值所在——它能引导你持续地、有深度地去探索和发现。

评分我对这本书的评价是,它成功地架起了一座连接古代大师与现代学习者之间的桥梁。它不像某些流行的速成指南那样追求表面的形似,而是致力于挖掘书法的内在逻辑和审美价值。对于那些已经有一定基础,希望在王铎行书这一领域进行更深层次探索的书友来说,这本书无疑是极好的指引者。它所提供的不仅仅是“看”的范例,更是“思”的路径。书中对笔势连贯性、气息流动的探讨,已经触及到了书法艺术的更高境界。它不卖弄晦涩的术语,而是用清晰、有力的分析,引导读者理解书法艺术中那种“形神兼备”的真谛。可以说,这本书极大地丰富了我对行书学习的认知,它让人明白,好的书法学习,始于模仿,终于超越,而这本书,正是提供超越所必需的基石与视野。

评分从实际操作层面来看,这本书的“临摹”环节设计得非常人性化。通常,我们学习书法时,最头疼的就是不知道如何对照原帖进行有效的自我检验。这本书在这方面做得非常出色,它提供了多层次的对照和练习空间。比如,它不仅提供了原帖的放大细节,还可能包含了一些解构后的笔画练习,帮助学习者先将基础结构拆解清楚,再进行整体的组合练习。这种循序渐进的训练模式,极大地增强了学习的有效性。我发现,当我按照书中的步骤进行练习后,自己写出来的字在结构稳定性和线条的提按顿挫上都有了明显的提升。这本导临似乎更注重“教你如何看”和“教你如何写”的结合,而不是简单地罗列范本。这种注重方法论的教学方式,对于想要形成自己风格的学习者来说,是无价之宝。

评分如果字体再大一点的话,就更好了

评分活动时买的,很实惠,先收下。

评分速度超级快 邮递员态度也很好 好评!

评分这套书,整体都不错,就是价格会偏高

评分这套书不错,效果是最好的之一,特别适合临写虽然无力把一整套(包括)所有的全部买下来,也没有必要。但是趁着满300减两本的活动,一口气买了十几本。基本上把比较有代表性的买了……

评分仿古原色纸质,又厚又滑,印刷精美,配文再同时用繁简体就更完美了。

评分这套书不错,效果是最好的之一,特别适合临写虽然无力把一整套(包括)所有的全部买下来,也没有必要。但是趁着满300减两本的活动,一口气买了十几本。基本上把比较有代表性的买了……

评分一个新尝试~应该对临摹有帮助

评分这套书,整体都不错,就是价格会偏高

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有