具体描述

编辑推荐

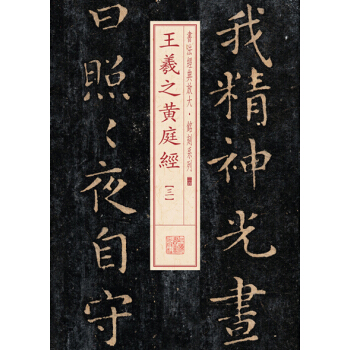

适读人群 :艺术古籍爱好者王澍为清代书法家,古人评其书法“结构稳当,火候纯熟,虽未上逼古人,自属一时好手”。该书为碑帖考证的扛鼎之作,书中结论多为梳理文献并其多年书学实践所得,往往不乏真知灼见。此本为目较为完备的整理本。

内容简介

《中国艺术文献丛刊:虚舟题跋 竹云题跋》主要包括《虚舟题跋》《竹云题跋》两部分。其中前者有《虚舟题跋》十卷、《虚舟题跋补原》三卷,后者为四卷。《竹云题跋》、《虚舟题跋》均系王澍生平临摹旧迹,各为题跋之作。全书所论对象颇为丰富,包括先秦至清代刻石、墨迹书法作品多种,还收录了少量论画题跋。王澍对于碑帖的考证态度颇为严谨,不主观异端,妄下结论。其论证是基于清代考证之风基础上的,将历史和书法风格紧密结合,从而使考辨论述更为详确。两书钩玄洞微,充分体现了王澍的书学思想,为学书者所珍。本次出版《虚舟题跋》部分以温纯刻本为底本,校以忏花庵本;《竹云题跋》以海山仙馆本为底本,校以忏花庵本。书后附有历次刻本序跋,以便读者研读。作者简介

王澍(1668—1743),字若林、若霖、篛林,号虚舟,又号虚舟子、竹云、二泉寓客、恭寿、恭寿老人、良常山人、水精道人等。江苏金坛人,后徙无锡。康熙五十一年(1712)进士,曾以善书法特命充《五经》篆文馆总裁官。雍正元年(1723),屡次受到诏见,后累迁吏部员外郎。雍正四年(1726),以乞假葬亲告归。乾隆元年(1736),又被命起官,以疾不赴。内页插图

前言/序言

用户评价

这部书的名字听起来就带着一种古朴而深邃的气息,像是从遥远的年代里打捞出来的珍宝。我本来是抱着一种学习和探索的心态来翻阅的,没想到它在内容上展现出的广度和深度,远远超出了我的想象。每一次翻开,都像是在走入一条迷宫般的古籍长廊,那些文字和图画,仿佛都有生命一般,在我眼前鲜活起来。它不仅仅是对艺术史料的简单罗列,更是一种精神的传承和对历史的深度对话。那种通过阅读触摸到古代文人墨客内心世界的震撼感,是其他任何读物都难以比拟的。

评分这本书的装帧和排版设计本身就是一种艺术的体现,光是拿在手里摩挲,就能感受到那种精心打磨过的匠心。不过,真正让我沉浸其中的,是作者对待文献的态度——那种近乎苛刻的严谨和对细节的执着。很多我自认为已经了解得相当透彻的艺术事件或人物,在这本书里都出现了新的注脚或被赋予了新的解读视角。它不是那种快餐式的知识灌输,而是需要你慢下来,去品味、去思辨,甚至要去质疑,才能真正领会到其中蕴含的精髓。读完后,你会觉得自己的知识体系被重新梳理和搭建了一遍。

评分坦白说,初读这本书时,我被其中大量的专业术语和晦涩的古文吓了一跳,感觉自己像个闯入者。但随着阅读的深入,那种陌生感逐渐被一种强烈的求知欲所取代。它成功地架起了一座桥梁,连接了我们现代的视角与古代的思维方式。我尤其欣赏作者在梳理那些复杂的题跋、考证源流时所展现出的洞察力,仿佛他就是那个时代的人,能精准地捕捉到字里行间隐藏的情感波动和时代脉络。这种沉浸式的体验,让我对中国艺术的理解达到了一个新的高度,不再满足于表面的欣赏。

评分市面上很多关于艺术史的读物都偏重于宏大叙事,让人觉得有些空泛。而这部作品,却专注于那些看似微小却至关重要的细节——那些题跋、那些印章、那些款识,它们如同散落在历史长河中的珍珠,而这本书就是那条串起它们的精美项链。它教会我们,真正的艺术鉴赏,是从对这些“小东西”的尊重和细致入微的观察开始的。读完后,我发现自己看任何一件艺术品时,都会不自觉地去寻找那些被忽略的“注脚”,这是一种非常宝贵的视角转变。

评分这本书的价值,绝不仅仅在于它记录了哪些“东西”,更在于它如何引导你去“看”和去“想”。它像一把手术刀,精准地剖开了艺术创作背后的文化土壤和心理机制。我感受到了作者那种跨越时空的共鸣,他不仅仅是在研究前人的作品,更是在与前人进行一场跨越千年的智力与情感的交锋。对于那些真正热爱传统艺术,渴望挖掘其内在生命力的人来说,这本书简直就是一本“武功秘籍”,它教会你的不是招式,而是内功心法。

评分非常好

评分好评

评分很好的书,支持京东,一如既往

评分还没看,打算这个系列再买其他几本

评分非常好的艺术书籍,活动入手很值。

评分绝对是好书,价格也便宜,很值得一读。

评分非常好

评分好不错

评分非常好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有