具体描述

内容简介

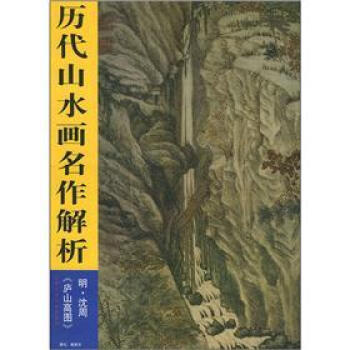

《历代山水画名作解析:庐山高图》纸本淡设色,纵193.8cm,横98.1cm,现藏台北故宫博物院。此画构图采用高远法,山峦重叠,石纹繁复,草木茂盛,云栈飞泉,应有尽有。右上自题篆文“庐山高”并古体长歌一首,末署:“成化丁亥端阳日,门生长洲沈周诗画,敬为醒庵有道尊先生寿。”乃知此为沈周四十一岁时为老师陈宽七十大寿所作。是图全仿王蒙笔意,笔法缜密细秀,气势沉雄苍郁,山石皴染厚重灵动,黑白虚实安排巧妙,画风在王蒙《青卞隐居图》、《夏日山居图》之间,然构图比王画更为复杂,画面气息更为明快,笔墨也更清晰一些。在此图中,沈周极力刻画出庐山仰之弥高、大气氤氲的动人形象,以表达师恩浩荡的主题。画面下部水边山坡上立有一人,正是沈周的老师陈宽,陈为江西人,借庐山象征老师的品格崇高,学养深厚,极为恰当。沈周早期作品笔法谨细,多作小幅,文征明说:“(沈周)至四十处始拓为大幅。”此言不仅是针对其画面尺幅的扩大,同时也包含着笔墨的放开与气息的苍浑。《庐山高图》是沈周由早期风格向变革阶段转变的一块里程碑。

沈周(1427-1509),字启南,号石田,晚号白石翁,长洲(今江苏吴县)相城里人。不应科举,一生未仕,潜心从事绘画和诗文创作,擅山水,得家法于父恒吉、伯父贞吉,兼师杜琼、赵同鲁,上溯取法董源、巨然、李成,中年以黄公望为宗,晚年师法吴镇。四十岁前多盈尺小幅,笔法细劲,人称“细沈”;中年后拓为大幅,笔墨坚实豪放,虽草草点缀,而意已足,形成沉着酣畅的风貌,人称“粗沈”。取景多江南山川和田园景物,兼工花鸟、人物。书法道劲奇崛,学黄庭坚。名重于明代中叶画坛,一时名士如唐寅、文征明成出其门,后人把他和文征明、唐寅、仇英并称“明四家”。

作者简介

沈周(1427-1509),字启南,号石田,晚号白石翁,长洲(今江苏吴县)相城里人。不应科举,一生未仕,潜心从事绘画和诗文创作,擅山水,得家法于父恒吉、伯父贞吉,兼师杜琼、赵同鲁,上溯取法董源、巨然、李成,中年以黄公望为宗,晚年师法吴镇。四十岁前多盈尺小幅,笔法细劲,人称“细沈”;中年后拓为大幅,笔墨坚实豪放,虽草草点缀,而意已足,形成沉着酣畅的风貌,人称“粗沈”。取景多江南山川和田园景物,兼工花鸟、人物。书法遒劲奇崛,学黄庭坚。名重于明代中叶画坛,一时名士如唐寅、文征明咸出其门,后人把他和文征明、唐寅、仇英并称“明四家”。内页插图

前言/序言

用户评价

坦白讲,我本来对这类偏学术的书籍有些顾虑,担心会过于枯燥乏味。但《历代山水画名作解析:庐山高图》这本书彻底颠覆了我的看法!它将对“庐山高图”的解析,做得既有深度又不失趣味性。我印象最深刻的是书中对画作色彩运用的分析。作者并没有停留在简单的色彩描述,而是深入挖掘了不同颜色在古代绘画中的象征意义,以及画家如何巧妙地运用这些颜色来烘托画面的氛围和表达情感。比如,书中对画中蓝色调的运用进行了详细的阐释,分析了这种蓝色如何营造出庐山那种高远、神秘、甚至有些孤高的气质。此外,作者还对比了不同时期、不同画派对庐山的表现手法,让我看到了中国山水画在历史长河中的演变和发展。通过这些对比,我更加清晰地认识到了“庐山高图”在整个山水画史上的独特地位和贡献。书中穿插的许多小故事和历史轶事,也让阅读过程更加生动有趣,仿佛置身于古代文人的雅集之中,一同品评山水画的意境。这本书让我对中国山水画的认知,从“看山是山”提升到了“看山还是山”,但内涵已然截然不同。

评分很少有一本书能让我如此沉浸其中,《历代山水画名作解析:庐山高图》绝对是其中之一。书中对“庐山高图”的解读,可以说是鞭辟入里,让我对这幅传世名作有了前所未有的深度理解。我最欣赏的是书中对画作笔墨技巧的分析。作者不仅详细介绍了各种皴法、勾勒、点染等技法,更重要的是,他解释了这些技法如何服务于画面的整体意境。比如,在描绘庐山的雄伟山体时,画家是如何运用粗犷有力的线条和深浅不一的墨色,来表现山石的坚硬和厚重。又比如,在描绘山间的瀑布时,画家是如何运用流畅的笔触和飞白,来展现水流的动感和力量。书中还穿插了许多关于画家创作灵感和艺术理念的讨论,让我得以窥见画家在创作过程中的心路历程。这些细节的呈现,使得画作不再是冰冷的图像,而是充满了生命力和情感的艺术作品。这本书让我对中国山水画的欣赏,从“看热闹”上升到了“看门道”。

评分我必须承认,《历代山水画名作解析:庐山高图》这本书,超出了我最初的期待。书中对“庐山高图”的解读,让我领略到了中国古代绘画的无穷魅力。我特别欣赏书中对画作中光影的处理的分析。虽然中国山水画不像西方绘画那样追求写实的光影效果,但作者指出,在“庐山高图”中,画家通过对水墨的浓淡干湿变化,巧妙地营造出一种似有似无的光感,仿佛山间的晨雾和夕阳的余晖,给画面增添了无限的神秘感和层次感。书中还对比了不同朝代、不同画家的山水画风格,并将其与“庐山高图”进行比较,让我能够更清晰地看到这幅画在山水画史上的独特价值和历史地位。作者还引用了许多古代文人的诗词歌赋,将画作与文学紧密结合,让我看到了中国传统文化中艺术形式的相互渗透和融合。这本书不仅让我欣赏到了“庐山高图”的美,更让我感受到了中国古代文人的艺术情怀和哲学思考。

评分这本《历代山水画名作解析:庐山高图》实在是太让我惊艳了!我一直对中国古代山水画情有独钟,尤其是那些描绘壮丽山川的作品,总能让我感受到一种难以言喻的宏伟与宁静。拿到这本书,我首先被它厚重的质感和精美的封面所吸引,仿佛已经预示着里面蕴含着一场视觉盛宴。翻开书页,那些历代大师笔下的庐山,在高清的印刷下栩栩如生,每一笔、每一墨都仿佛穿越了时空,在我眼前重新活了过来。我尤其喜欢其中关于宋代画家郭熙《早春图》的解读。郭熙以其“山水之美,在于气韵生动”的理念,在画面中营造出一种烟云朦胧、生机盎然的意境。书中详细解析了郭熙如何在构图上运用“三远法”,即高远、深远、平远,让观众仿佛身临其境,在层峦叠嶂中感受山谷的幽深与渺远。我还被书中关于皴法的讲解所吸引,那些如雨点皴、斧劈皴、解索皴等不同的笔法,在解析中被一一呈现,让我对画家如何用笔墨来表现山石的纹理和质感有了更深刻的理解。作者不仅罗列了技法,更深入地探讨了这些技法背后所蕴含的哲学思想和审美情趣,将山水画不仅仅看作是简单的风景描绘,而是画家精神世界的投射。读完对《早春图》的解读,我再回看原作,感觉完全不同了,仿佛能听到山间的鸟鸣,感受到初春的微风拂过脸颊。这本书不仅仅是关于一幅画的赏析,更是一次跨越时空的艺术对话,让我受益匪浅。

评分我一直对中国古代的山水画充满了好奇,而《历代山水画名作解析:庐山高图》这本书,为我打开了一扇通往那个艺术世界的大门。《庐山高图》的解析部分,给我留下了极其深刻的印象。书中对画作的构图和空间处理的分析,是我之前从未接触过的。作者通过对画作中前景、中景、远景的层次划分,以及留白手法的运用,详细阐述了画家是如何营造出那种深邃而辽阔的空间感。我尤其喜欢书中关于“可居”与“可游”的讨论,这让我理解了中国山水画的实用性和哲学性。画作不仅提供了视觉上的美感,更提供了精神上的寄托,让观者可以在画中找到情感的归宿,仿佛能够“居住”其中,或者在精神上“漫游”。书中还引用了大量的古代文献和诗词,将画作与文学相结合,让我看到了不同艺术形式之间的相互影响和辉映。这本书不仅仅是对一幅画的解析,更是一次关于中国古代审美情趣和哲学思想的探索。

评分这是一本真正能够触及灵魂的书籍,《历代山水画名作解析:庐山高图》将对“庐山高图”的解析,做得既有学术的严谨,又不乏人文的温度。我最被书中关于画作情感表达的分析所打动。作者认为,山水画不仅仅是描绘自然,更是画家心境的投射。在“庐山高图”中,画家是如何通过对山峰的巍峨、云雾的缥缈、以及画中山间人物的寥寥数笔,来传达出一种对自然壮美的赞叹,以及对人生哲理的思考。书中还探讨了画作中所蕴含的道家思想,比如“道法自然”,“天人合一”等理念,以及这些理念如何体现在画作的构图和笔墨之中。我尤其喜欢书中关于“意境”的论述,作者用生动的语言,描绘了画家是如何通过对笔墨的驾驭,来创造出一种超越具体形象的、富有诗意的艺术境界。读完这本书,我感觉自己对中国山水画的理解,上升到了一个全新的高度。

评分这本书的魅力在于它能够引领读者进入一个全新的艺术视野。《历代山水画名作解析:庐山高图》这本书,对“庐山高图”的解析,让我体会到了中国古代艺术的博大精深。我最喜欢的部分是关于画作的构图分析。作者运用了大量的图示和对比,将复杂的构图原理变得一目了然。我尤其对书中关于“借景”和“移情”的论述印象深刻。作者解释了画家是如何通过对自然景物的选择和安排,来传达自己的情感和思想。在“庐山高图”中,画家是如何通过对庐山山势的描绘,来表现那种“高不可攀”的气势,又如何通过对云雾的处理,来营造一种神秘而庄严的氛围。这本书让我意识到,好的山水画,不仅仅是风景的复制,更是画家对生活、对人生的一种感悟和表达。书中还涉及了不同流派的山水画风格,并将其与“庐山高图”进行对比,让我对中国山水画的发展脉络有了更清晰的认识。这本书是一次绝佳的艺术学习之旅,让我受益匪浅。

评分这本书带给我的,是一种前所未有的艺术震撼和人文关怀。当我在《历代山水画名作解析:庐山高图》中读到关于“庐山高图”的深入解读时,我感觉自己仿佛化身为画中的一位观者,站在庐山脚下,仰望着那巍峨的山峦。书中对画作意境的营造进行了极为精彩的阐释。作者通过对画作中云雾的描绘、笔墨的浓淡干湿的处理,生动地再现了庐山那种变幻莫测、深邃幽远的气象。我特别欣赏书中对“虚实相生”理论的解读,作者用通俗易懂的语言,结合画作的具体细节,解释了画家是如何通过留白来创造意境,又如何通过笔墨来充实画面,达到一种“形神兼备”的艺术效果。更让我感动的是,书中还探讨了画家在创作过程中所融入的个人情感和哲学思考。作者认为,中国山水画不仅仅是对自然景物的描摹,更是画家内心世界的抒发,是人与自然和谐统一的哲学追求的体现。读到这里,我深深地被画家的情怀所打动,仿佛与这位几百年前的艺术家进行了一场跨越时空的对话。这本书让我明白,欣赏山水画,就是要用心去感受,去体会那种人与自然的“天人合一”之境。

评分我必须说,这本书的内容深度和广度都超出了我的预期!《历代山水画名作解析:庐山高图》这本书,与其说是一本画作解析,不如说是一次沉浸式的中国古代山水画探险。书中对《庐山高图》这幅画的解读,我个人觉得是整本书的灵魂所在。作者不仅对画作本身进行了细致入微的考证,从作者的生平、创作年代,到当时的历史背景和社会风貌,都做了详尽的阐述。我最喜欢的是关于画作构图的分析,作者通过多角度的图片对比和图解,清晰地展示了画作是如何运用留白、虚实相结合的手法,营造出庐山那种“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”的磅礴气势。同时,书中还深入探讨了画作中所蕴含的儒家、道家思想,以及这些思想如何影响了画家的创作理念和审美取向。例如,作者对画中人物和建筑的描绘进行了细致的解读,阐释了它们在整个画面中所扮演的角色,以及它们与自然山水之间的和谐统一。我尤其被书中关于“气韵生动”的论述所打动,作者将抽象的艺术理论,通过对具体画作的分析,变得触手可及,让我深刻体会到中国山水画的独特魅力,不仅仅在于形似,更在于神似。这本书让我认识到,欣赏一幅山水画,需要调动的不只是视觉,更是心灵。

评分我一直认为,好的艺术品赏析,应该能够唤醒读者内心深处的共鸣,《历代山水画名作解析:庐山高图》无疑做到了这一点。书中关于“庐山高图”的解读,让我对这幅画有了全新的认识。我尤其被书中对画作细节的处理分析所吸引。作者没有放过画作中的任何一个微小的元素,从远处的山峦到近处的树木,从飞扬的瀑布到渺小的人物,都进行了细致的考量。我特别喜欢书中关于画中人物的解读。作者认为,画中的人物虽然渺小,但却承载着画家的哲学理念和人生态度。他们或是隐士,或是文人,他们在山水之间,体现了一种超然物外、与自然融为一体的生活方式。书中还探讨了画作的象征意义,比如庐山在中国传统文化中的地位,以及它所代表的崇高、坚毅的精神。这些解读让我对画作的理解,从表面的景象,深入到了其背后所蕴含的文化内涵和精神价值。这本书让我不仅看到了画面的美,更感受到了画作背后所蕴含的深厚人文底蕴。

评分3作家简介

评分1基本信息

评分【年代】明代

评分类 别国画

评分3作家简介

评分经典之作,案头必备!

评分【年代】明代

评分2画作欣赏

评分质量不错,是正版 的,可以放心购买的!相对来说,京东快递速度不错!值得表扬

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有