具体描述

图书基本信息

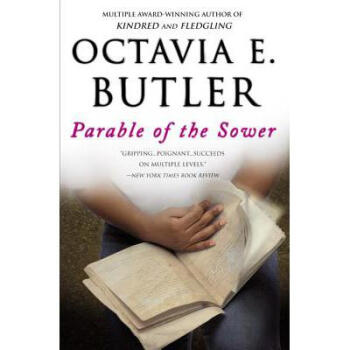

Parable of the Sower

备注: 多个封面随机发货

作者: Octavia E. Butler;

ISBN13: 9780446675505

类型: 平装(简装书)

语种: 英语(English)

出版日期: 2000-01-01

出版社: Grand Central Publishing

页数: 352

重量(克): 290

尺寸: 132 x 203 x 25 mm

商品简介

In a time of urban squalor, rampant violence, and deadly decay, anarchy rules. But for Lauren Olamina, a new hope is dawning when she leaves the chaos of L.A. and flees north with a tiny band of followers.用户评价

这本书的结构设计,尤其是关于“希望”的构建方式,非常令人称奇。它并非提供一个唾手可得的解决方案,而更像是在引导读者去思考“如何才能拥有希望”这样一个更根本的问题。在阅读过程中,你会发现很多看似随机的事件和人物,其实都服务于最终那个宏大的愿景。这种铺陈需要读者保持极高的专注度,因为关键的线索往往隐藏在那些看似无关紧要的日常对话或观察之中。每一次主角做出的选择,都伴随着巨大的风险和道德权衡,这种不确定性极大地增强了故事的张力。我很少看到一部小说能够将个体追求精神救赎的过程,与外部世界的物理性崩溃描述得如此丝丝入扣。它没有给出一个轻松的结局,但正是这种不圆满,才让故事的后劲如此强大,它不像是读完一本小说,更像是经历了一场漫长的精神洗礼。作者对“社群”和“领导力”的探讨,也提供了一个极具启发性的视角,尤其是在一个所有传统权威都已失效的时代。

评分与很多后启示录文学作品不同,这部作品的叙事节奏把握得非常巧妙,它没有一开始就抛出所有的震撼,而是像剥洋葱一样,一层一层地揭开这个新世界的残酷真相。一开始,叙事视角相对内敛,聚焦于家庭内部的挣扎和青春期的迷惘,这使得角色的成长和环境的恶化形成了一种强烈的张力。当外部的压力终于突破家庭这最后一道防线时,那种被连根拔起的冲击感是毁灭性的。我感觉自己跟着主人公一起经历了从拥有到彻底失去的过程,这种情感上的抽离与重塑,处理得极其细腻。特别是对于群体心理的捕捉,当人们面临极端压力时,最初的互助和信任如何被恐慌和猜疑迅速侵蚀,书中描绘得入木三分。作者似乎对人性有着深刻的洞察,明白在资源极度匮乏的环境下,最先被牺牲的往往是那些理想主义和同情心。我读到一些关于社区防御和物资分配的段落时,甚至觉得这更像是一部社会学观察报告,而不是小说,它的真实感让人不寒而栗。

评分这部作品的成功之处,在于它能够超越类型文学的限制,触及到人类文明存续的核心议题。它不是一部简单的科幻惊悚片,它更像是一部关于人类韧性的史诗。我欣赏作者拒绝走捷径的态度,书中描绘的重建过程是缓慢、痛苦且充满倒退的,这极大地增强了故事的可信度。那些关于如何建立新的规则、新的信仰体系的尝试,充满了原始的生命力和试错的勇气。作为读者,我感觉自己不只是旁观者,更像是被迫参与了一场关于“我们如何才能继续成为人”的集体思辨。它挑战了我们对“文明”的既有定义,并暗示真正的文明可能存在于那些最意想不到的地方——比如在绝境中依然坚持学习和记录的决心。读完之后,心中的震撼不减,反而有一种清理了头脑中许多杂音的清爽感,它用最极端的情境,映照出了我们当下生活中的宝贵之处。

评分这本小说的开篇着实抓住人心,让我一下子就陷进那个逐渐崩塌的世界观里。作者构建了一个极其真实的未来图景,一个环境恶化、社会秩序瓦解的美国加州。那种步步紧逼的绝望感,不是那种宏大叙事下的灾难,而是渗透在日常生活的每一个细节里——水资源的短缺,社区为了自保而筑起的铁丝网,以及对“异见者”无休止的猜忌和暴力。我尤其欣赏主角在这样的困境中展现出的那种近乎本能的求生欲,但她并非一个脸谱化的英雄。她敏锐、脆弱,却又有着超乎年龄的坚韧。书中对不同群体反应的描绘也十分到位,有固步自封的保守派,有试图投机取巧的暴徒,也有那些默默忍受,只求明日还能醒来的人。阅读的过程就像是亲身走在那些布满碎石和危险的街道上,空气中弥漫着尘土和恐惧的味道。我常常停下来,看着窗外的世界,思考如果我处于那种境地,我的道德底线会退到哪里。这种代入感是很多同类作品难以企及的,它不是在讲述一个遥远的寓言,而更像是一份被预言了的生存指南,充满了冷峻的现实主义色彩。

评分这本书的语言风格有一种独特的韵律感,它不是那种华丽的辞藻堆砌,而是精准、冷峻,带着一种近乎新闻报道般的客观,但字里行间又涌动着难以言喻的诗意。这种矛盾的结合,让故事在展示暴力和混乱的同时,保持了一种超然的、哲学的视角。主人公的内心独白是叙事的核心驱动力,那些关于信仰、关于改变的思考,不是生硬地植入,而是与她每天的生存行动紧密交织在一起。我尤其喜欢那些描绘自然环境的片段,即使在末世背景下,对日出、星空、或者一小片绿植的描写,也充满了对生命力的赞颂与渴望。这使得整个故事没有完全沉溺于黑暗,而是始终保留了一丝微弱但坚定的光亮。这种光亮不是来自外部的援助,而是从角色自身深处迸发出来的、对意义的执着追求。读完之后,那些对“家”的定义的思考久久不能散去,它迫使我去重新审视现代社会中那些被视为理所当然的安全感。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有