具体描述

内容简介

隋仁寿四年(604)刻,志石正方形,高宽均五十七厘米。志文二十四行,行二十四字,有界格,隶书。盖顶篆书,四行十六字,「魏宁朔将军左箱直长王君刘氏等墓志」,略带鸟虫篆。民国期间河南洛阳出土,一九三八年于右任捐赠西安碑林。志主王荣,字文贵,其先并州太原人也。后归为洛阳人。祖王仪,曾在北魏任骠骑将军、并州刺史。父王寿,官龙脓将军、东莱郡守、赠襄州刺史。王荣在北齐任宁朔将军、左箱直长等职。北周大成元年(579)卒于邺城。其妻刘氏「孀居二十五载」,卒于洛阳,其子女将王荣灵柩由邺城迁至洛阳与刘氏合祔,志文未刻下葬年代,据此推算,应刻于隋仁寿四年(604)。

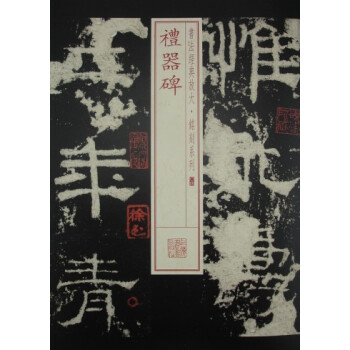

《西安碑林名碑精粹:王荣夫妻墓志·解方保墓志·范安贵墓志》布局疏朗,结体严整秀丽,承袭汉隶,又有楷书结构,饶有意趣,在隋代隶书墓志中属上品。

内页插图

前言/序言

用户评价

这本书的学术价值是毋庸置疑的,但更让我感到惊喜的是其在普及性方面的努力。通常这类碑刻研究的专业书籍,其语言往往晦涩难懂,充满了只有行家才能领会的术语。然而,这本书的导读和背景介绍部分却做到了深入浅出。它没有一味地堆砌考古发现,而是巧妙地将复杂的历史背景融入到对每块碑文的解读之中,使得即便是对书法史、墓志铭制度不甚了解的普通读者,也能顺畅地跟上思路。比如,关于墓志铭的形制演变、撰文风格的流变等知识点的穿插,都处理得恰到好处,既保证了严谨性,又兼顾了可读性。这种平衡,是很多学术出版物难以达到的高度。它成功地架起了一座从专业研究走向大众理解的桥梁,让更多人愿意驻足欣赏这些沉默的历史见证者。

评分我对古代的碑刻书法一直抱有极大的热情,尤其是钟爱那种“拙中见巧”的魏晋风骨和初唐气象。阅读此书时,我主要关注的是书法风格的演变细节。书中对几位书写者的笔法特点分析得非常细致入微,不是泛泛而谈的“雄浑”或“秀逸”,而是具体到起笔、行笔、收笔以及结构平衡的深入剖析。比如,某位墓志中对特定偏旁的特殊写法,是如何体现出当时书家对隶书遗风的继承与创新,这些微小的观察点,对于学习书法的人来说,简直是宝贵的“内功心法”。通过这些精选的碑帖,我清晰地看到了书法艺术在不同社会阶层和不同地域间的传播与融合,感受到了时代精神如何通过点墨之间渗透出来。这种细致入微的“解剖式”欣赏,极大地拓宽了我对书法史的认知边界。

评分这本书的装帧设计着实让人眼前一亮,那种厚重的纸张质感,配合着精致的字体排版,初拿到手就有一种庄严肃穆之感。我特别喜欢它在色彩运用上的克制与得体,没有过多花哨的装饰,完全烘托出了主题的严肃性。书中的插图清晰度极高,无论是碑文的拓片还是碑体的细节特写,都处理得非常到位,即便是那些年代久远、风化严重的字迹,也能在高质量的影印下窥见一二。这种对细节的极致追求,无疑是对古代书法艺术一种最高的尊重。阅读过程中,我仿佛能感受到历史的尘埃拂过指尖,每一次翻页都是与古代匠人的对话。尤其是那些碑文边缘的考证性注释,显得格外专业,为初学者扫清了不少障碍,也让资深研究者能找到新的切入点。整体来看,它不只是一本工具书,更是一件值得收藏的艺术品,体现了出版方深厚的文化底蕴和对传统文化的敬畏之心。

评分这本书的目录和章节编排,体现了一种非常周到的历史关怀。它不仅仅是简单地将墓志铭按时间顺序罗列,而是似乎融入了某种内在的叙事逻辑。我特别留意到,它在对每件墓志进行介绍时,总会附带一份关于该碑发现地或出土背景的简要说明。这种地域性的标注,让我能够将这些个体生命的故事,置于更广阔的地理和社会框架下去理解。例如,某个区域的墓志集中反映了军事移民的痕迹,而另一个区域则显示出商业繁荣带来的社会分层。这种“点”与“面”的结合,使得阅读体验不再是孤立的碎片收集,而更像是一幅徐徐展开的古代社会地图。作者显然在试图通过这些看似寻常的文字,勾勒出古代中国的脉络,这种宏大叙事下的微观聚焦,令人赞叹其用心良苦。

评分作为一名对中国古代史,特别是唐宋时期社会风貌有着浓厚兴趣的业余爱好者,这本书提供了一个非常独特的视角来观察那个时代的人物群体。墓志铭,作为一种私人化的历史记录,其价值远超官方史书的冰冷记载。我惊喜地发现,通过解读这些碑文中的称谓、亲属关系以及生平事迹的寥寥数语,竟然能拼凑出那个时代士人阶层的生活图景和社会流动性。例如,对某个官员的籍贯和祖籍的记载,往往能映射出当时的人口迁徙和地域认同的复杂性。作者的编纂思路非常清晰,将不同地域、不同身份的墓志并置,形成了一种微妙的对比和映照。它成功地将冰冷的考古发现转化为生动的历史叙事,让我对“人”在历史长河中的具体存在感有了更深的体会。相比于汗牛充栋的通史著作,这种聚焦于个体命运的记录,往往更能触动人心,引人深思。

评分邛州先茶记 魏了翁

评分宣和北苑贡茶 录熊 蕃熊克

评分经典碑帖,质量不错。

评分茶解 罗廪

评分大观茶论 赵佶

评分茶谱 朱权

评分如题。碑林真算做了一件好事。此书也是好字好碑一起打包。近精拓本。印刷可以看到拓本纹路。

评分茶说 震钧

评分大明水记 欧阳修

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有