具体描述

内容简介

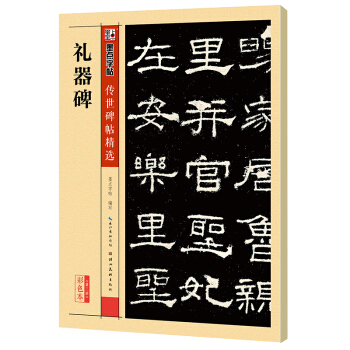

《西安碑林名碑精粹:峄山刻石》又称《峄山碑》、《秦始皇登峄山纪功刻石》等,秦始皇二十八年刻,传李斯书。原石立于山东峄县,久佚。现存西安碑林的《峄山刻石》是北宋淳化四年郑文宝根据五代南唐徐铉摹本翻刻立石而成,世称“长安本”。此碑圆首方座,通高二一八厘米,宽八四厘米,厚十六厘米。前后两面刻文,十五行,满行十五字,篆书。碑在明末地震时中部断裂,个别字残损,余皆清晰。现存西安碑林。前言/序言

用户评价

我必须称赞这本书在学术严肃性与大众普及性之间找到了一种近乎完美的平衡。我曾尝试阅读一些专业性极强的碑帖研究资料,但往往因为晦涩的术语和过于集中的专业信息而望而却步。然而,这本著作却巧妙地避免了这个问题。它提供了足够的学术深度供研究者参考,比如那些详尽的拓片对比和版本考证;同时,它又通过生动形象的语言和精心设计的版面布局,让非专业读者也能轻松上手,并从中获得乐趣和知识。这表明编著者对目标读者群有着深刻的理解和关怀,力求让每一位翻开它的人都能有所收获。这种“雅俗共赏”的特质,让它成为我推荐给所有对中国传统文化感兴趣的朋友的首选读物之一,它真正做到了将高深的艺术门槛降低,让更多人得以一窥堂奥。

评分内容编排上,作者显然下了大工夫进行了系统的梳理和深度的挖掘。它不仅仅是将那些著名的碑刻简单罗列出来,而是构建了一个清晰的脉络,引导读者理解这些文字背后的历史背景和社会意义。我尤其欣赏它对不同时期、不同风格碑刻的对比分析,那种层层递进的论述方式,使得即便是对书法研究不甚深入的读者,也能顺着作者的思路领略到个中精妙。有些章节对特定碑文的释文和考证做得极其详尽,引用的文献资料非常扎实,让人对文本的可靠性深信不疑。更难得的是,它没有陷入纯粹的学术术语泥沼,而是用一种相对通俗易懂,但又不失专业深度的语言进行阐释,使得知识的传递既准确又富有吸引力。这本书无疑是梳理和展示中国古代书法艺术成就的一部力作,读完后感觉自己对那段历史的认知清晰了很多。

评分这本书的装帧设计简直是太棒了,光是拿到手里摩挲着封面,就能感受到一种沉甸甸的历史厚重感。纸张的选择非常考究,触感温润细腻,印刷的色彩还原度极高,那种古朴的墨痕在白纸上显得格外清晰有力。尤其是那些碑文的局部特写,放大到极致,连石头的肌理和刀刻的痕迹都能清晰可见,仿佛能触摸到千年前匠人的心血。装帧的细节处理,比如书脊的装订方式,都透露出一种匠人精神,让人觉得这不仅仅是一本书,更像是一件精心制作的艺术品。开本也十分合适,既方便在书桌上细细品读,需要外出携带时也算方便。整体来看,这本书的制作水平完全称得上是收藏级别的,光是看着它摆在书架上,就觉得品味都提升了好几个档次。我特别喜欢它在细节上的坚持,这种对实体书形态的尊重和打磨,在如今这个数字阅读时代显得尤为珍贵,让人忍不住想多翻阅几遍,享受这种实体阅读的仪式感。

评分从艺术史的角度来看,这本书的价值是不可估量的。它不仅仅是对现存实物的记录,更是一种对中国书法审美演变的微观研究。我注意到作者在探讨书法风格的流变时,非常注重将个体作品置于宏大的时代背景下考察,探讨了地域文化、宗教信仰乃至政治风向对书风形成的影响。这种多维度、立体化的分析视角,使得我们对“什么是美”、“美是如何形成的”有了更深入的认识。书中对某些被忽视或误解的碑刻所做的平反或重新定位,尤其令人印象深刻,展现了作者独立且严谨的学术态度。它拓宽了我们对于传统文化遗产保护和研究的视野,让人深思如何在新时代更好地传承这些宝贵的精神财富。

评分这本书的阅读体验,可以说是一场穿越时空的静谧对话。我通常是在一个安静的午后,泡一壶清茶,然后沉浸其中。作者的叙述节奏掌握得非常好,时而娓娓道来,讲述一段尘封的往事;时而笔锋一转,分析线条中的情感张力。那种感觉就像是有一位博学的长者,耐心地在你耳边解读着历史的密码。它成功地架起了一座沟通古今的桥梁,让我不再只是“看”一块石头上的文字,而是开始“听”到文字背后的故事、时代的呼吸以及书写者倾注的心血。阅读过程中,时常会因为某个精妙的解读而停下来,反复揣摩那些图片和文字,思考其中的深意。这种沉浸式的、需要主动思考的阅读过程,极大地满足了我对深度知识的渴求。

评分性价比很高 京东也很快很好是正品

评分薄薄一本 印刷质量姑且对得起价格 以下凑字。。《峄山刻石》又称《峄山碑》、《秦始皇登峄山纪功刻石》等,秦始皇二十八年刻,传李斯书。原石立于山东峄县,久佚。现存西安碑林的《峄山刻石》是北宋淳化四年郑文宝根据五代南唐徐铉摹本翻刻立石而成,世称“长安本”。此碑圆首方座,通高二一八厘米,宽八四厘米,厚十六厘米。前后两面刻文,十五行,满行十五字,篆书。碑在明末地震时中部断裂,个别字残损,余皆清晰。现存西安碑林。

评分第一次买这种类型的书籍,不过还好,印刷很清晰

评分东西非常好,希望京东多打折,送货态度好,东西好,很满意,以后还来京东购物。

评分昨夜西风凋碧树。 独上高楼,望尽天涯路。 欲寄彩笺兼尺素,山长水阔知何处?[1]

评分印刷质量很赞,喜欢!

评分现在终于买到。非常好。读书当读这样的书。买的书还是太少了。有机会好好选些书买、读。以增进自身修养。

评分②民主平等是指在学术面前人人平等,在知识面前人人平等。不因家庭背景、地区差异而歧视,不因成绩落后、学习困难遭冷落。民主的核心是遵照大多数人的意志而行事,教学民主的核心就是发展、提高多数人。可是总有人把眼睛盯在几个尖子学生身上,有意无意地忽视多数学生的存在。“抓两头带中间”就是典型的做法。但结果往往是抓“两头”变成抓“一头”,“带中间”变成“丢中间”。教学民主最好的体现是以能者为师,教学相长。信息时代的特征,能者未必一定是教师,未必一定是“好”学生。在特定领域,特定环节上,有兴趣占有知识高地的学生可以为同学“师”,甚至为教师“师”。在教学中发现不足,补充知识、改善教法、

评分不错给妈买的

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![灵飞六甲经 [放大版字帖,初学必备] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11522329/53f5b94fN27466577.jpg)