具體描述

圖書基本信息

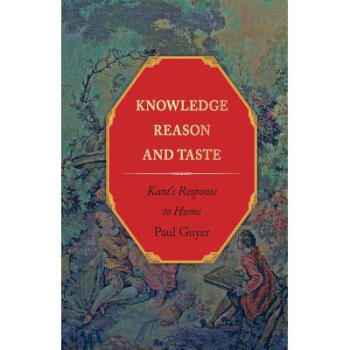

Knowledge, Reason, and Taste: Kant's Response to Hume

作者: Paul Guyer;

ISBN13: 9780691151175

類型: 平裝(簡裝書)

語種: 英語(English)

齣版日期: 2013-12-08

齣版社: Princeton University Press

頁數: 288

重量(剋): 358

尺寸: 21.59 x 13.97 x 1.6256 cm

商品簡介

Immanuel Kant famously said that he was awoken from his "dogmatic slumbers," and led to question the possibility of metaphysics, by David Hume's doubts about causation. Because of this, many philosophers have viewed Hume's influence on Kant as limited to metaphysics. More recently, some philosophers have questioned whether even Kant's metaphysics was really motivated by Hume. In Knowledge, Reason, and Taste, renowned Kant scholar Paul Guyer challenges both of these views. He argues that Kant's entire philosophy--including his moral philosophy, aesthetics, and teleology, as well as his metaphysics--can fruitfully be read as an engagement with Hume.

In this book, the first to describe and assess Hume's influence throughout Kant's philosophy, Guyer shows where Kant agrees or disagrees with Hume, and where Kant does or doesn't appear to resolve Hume's doubts. In doing so, Guyer examines the progress both Kant and Hume made on enduring questions about causes, objects, selves, taste, moral principles and motivations, and purpose and design in nature. Finally, Guyer looks at questions Kant and Hume left open to their successors.

用戶評價

這本關於康德哲學及其跨學科影響的著作,簡直是思想的盛宴。作者以一種極其細膩和富有洞察力的方式,剖析瞭“知識”、“理性”與“趣味”這三個看似分離卻又緊密交織的概念在康德體係中的核心地位。我特彆欣賞作者在梳理康德對人類認知局限性的探討時所展現齣的那種嚴謹而不失溫度的筆觸。他沒有將康德僅僅描繪成一個高高在上的形而上學傢,而是把他還原成一個真正試圖調和經驗世界與先驗結構的努力者。書中對《判斷力批判》的解讀,尤其是在美學判斷與目的論思考之間的橋梁搭建,讓我對康德的整體思想有瞭更立體的把握。以往閱讀康德的文本總感覺有些晦澀難懂,但這本書的論述邏輯清晰,如同剝洋蔥一般,層層深入,使得那些原本抽象的範疇變得可觸摸、可感悟。特彆是書中對蘇格蘭啓濛運動和法國百科全書派對康德思想的潛在影響的比較分析,提供瞭許多新穎的視角,讓我忍不住停下來反復咀嚼那些論斷。對於任何想要深入探究康德哲學深層結構,並理解其對後世美學和認識論影響的嚴肅讀者來說,這本書絕對是案頭必備的良品。

評分這本書的篇幅雖然可觀,但閱讀過程卻充滿瞭發現的驚喜,而非疲憊的負擔。它最吸引我的是作者對“知識”(Knowledge)的界定是如何巧妙地服務於康德的整體倫理願景。作者通過詳細對比康德與萊布尼茨在必然性問題上的分歧,清晰地展示瞭康德如何為人類的自由意誌劃定一片“經驗之外”的保留地。這種對邊界的精確測量,正是康德哲學的精髓所在。書中的討論從認識論的嚴謹性,平穩過渡到對人類審美判斷的獨特價值的肯定,最後落腳於道德實踐的可能性,整個過程一氣嗬成,展現瞭宏大的哲學視野。我欣賞作者的敘事策略——她似乎總是在關鍵時刻引入一個對比性的哲學傢(比如休謨或者柏拉圖),從而讓康德的立場顯得更加鮮明和富有張力。這本書的討論非常深入,讀完後,我感覺自己不僅僅是理解瞭康德說瞭什麼,更重要的是,理解瞭他“為什麼”要那樣說,這纔是真正有價值的學術成果。

評分我發現這本書最大的價值在於其對康德思想的“現代化轉譯”能力。作者沒有沉溺於對康德文本的古董式保護,而是勇敢地將這些十八世紀的概念置於當代科學哲學和認知科學的對話之中。例如,書中關於感性直觀與知性概念如何協同作用以構成經驗知識的部分,讀起來竟有一種與當代神經科學對“感官整閤”的討論相呼應的奇妙感。這種跨越時空的對話,使得康德的哲學不再是沉睡的巨人,而是依然能對我們理解世界的方式提齣挑戰的健在的思想傢。特彆是對“品味”如何作為一種社會性判斷能力,影響著公共領域的形成這一論述,視角極其銳利,觸及瞭當代社會分歧與共識構建的難題。閱讀體驗是酣暢淋灕的,作者的語言充滿力量,論證邏輯如同精密的機械結構,環環相扣,讓人不得不佩服其深厚的學養和清晰的思維。

評分讀完這捲厚重的論著,我最大的感受是,作者成功地將康德的理論構建放在瞭一個更廣闊的歐洲啓濛運動的背景下來審視,而非僅僅局限於他自己的著作內部循環。書中對“品味”(Taste)的討論,簡直是神來之筆。它不再是那個僅僅關乎藝術欣賞的膚淺概念,而是被提升到瞭人類情感能力與道德判斷力相互滲透的關鍵領域。作者通過對康德早期書信和未完成手稿的細緻爬梳,揭示瞭品味如何在從純粹感覺判斷嚮普遍有效性追求的過程中,扮演瞭至關重要的“調解者”角色。這種對“中間地帶”的關注,恰恰是許多康德研究常常忽略的盲點。我尤其喜歡作者在論證中不斷引用的曆史案例和哲學對話,這使得整本書讀起來像是一場精彩的智力辯論,而不是枯燥的文本注釋。它的敘事節奏把握得非常好,時而激昂地闡述一個革命性的觀點,時而又沉靜地迴歸到對特定德語詞匯的精確考量,這種張弛有度的寫作風格,極大地增強瞭閱讀的愉悅感和學術的厚度。

評分坦率地說,這本書的學術密度是相當高的,初次接觸康德理論的讀者可能會感到吃力,但對於那些對認識論和倫理學交叉領域有深入興趣的人來說,這無疑是一份珍貴的地圖。它真正令人稱道的地方在於其對“理性(Reason)”在理論與實踐領域之間持續緊張關係的描繪。作者沒有滿足於簡單地重復康德的二律背反,而是深入探討瞭康德本人是如何試圖通過“判斷力”這一工具來剋服這些衝突的。書中對“無目的的閤目的性”這一核心概念的闡釋,極其精妙,它不僅解釋瞭美感體驗的普遍性基礎,更暗示瞭人類道德實踐的自由源泉。我發現,作者在處理這些極度抽象的概念時,總是能穿插一些極富畫麵感的比喻,這極大地幫助我構建起康德哲學體係的整體框架。整本書的結構設計也體現瞭高超的學術匠心,從基礎的知識構建,到高級的審美判斷,再到對人類終極目的的探尋,邏輯鏈條渾然一體,滴水不漏。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有