具体描述

编辑推荐

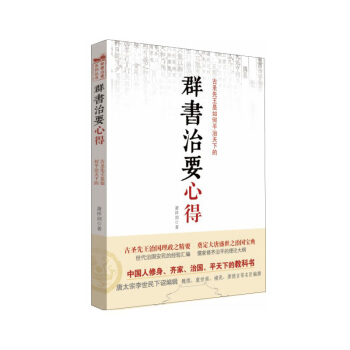

古圣先王治国理政之精要,奠定大唐盛世之治国宝典;世代治国安民的经验汇编,儒家修齐治平的理论大纲。中国人修身、齐家、治国、平天下的教科书。

全面了解中华文化,汲取老祖宗的智慧;明了社会发展规律,提高自身文化修养。

内容简介

《群书治要》是唐太宗李世民于贞观初年下令编辑,由魏徵、褚亮、虞世南、萧德言等人编撰的。《群书治要系列丛书:群书治要心得》辑录了历代帝王治国的资政史料,撷取了经、史、诸子百家中有关修身、齐家、治国、平天下之精要,上始五帝,下迄晋代,自一万四千多部、八万九千多卷古籍中,博采典籍65种,共50余万言。书成,诚如魏徽于序文中所说,实为一部“用之当今,足以鉴览前古;传之来叶,可以贻厥孙谋”的治世宝典。

对今人而言,此书虽为治国理政而编,但其中的思想对于领导干部如何为政、企业家如何治企,乃至个人如何修身齐家,都有着极大的借鉴意义。尤其是《群书治要》所体现出的古圣先王的治国思想,对于当前我国如何构建和谐社会、乃至化解世界冲突,都有着很高的借鉴价值。

《群书治要系列丛书:群书治要心得》作者在阅读《群书治要》后,深感此书实为修身、齐家、治国、平天下之至宝。然而,《群书治要》五十万文言,对繁忙的现代人来说,非一日之功可以得览此书要旨。为此,作者以一年多来学习此书的心得,将该书主要思想进行了整理归纳,虽不能尽揽全书的精华,但对于快速领会此书的主旨,或许能够起到抛砖引玉的作用。诚愿我们能以诚敬之心体会古人之存心,愿先王之道惠泽天下,寰宇太平,天下大同。

作者简介

萧祥剑,湖南省城步县人,兰陵萧氏后裔,从事出版工作十余年,于近年接触传统文化,深受其益。2010年读到《群书治要》,先后承担《群书治要考译》《群书治要译注》的出版工作。

内页插图

精彩书评

朕少尚威武,不精学业,先王之道,茫若涉海。观所撰书,见所未见,闻所未闻,使朕致治稽古,临事不惑。其为劳也,不亦大哉!

——唐太宗《答魏徵上群书治要手诏》

用之当今,足以鉴览前古;传之来叶,可以贻厥孙谋。

——魏徵《群书治要序》

我朝承和、贞观之间,致重雍袭熙之盛者,未必不因讲究此书之力。则凡君民、君臣者非所可忽也。

——(日)林信敬《群书治要校正序》

古镜今鉴。

——习仲勋《群书治要》题词

《群书治要》,唐太宗下令编的。这是世法里头精华的东西,你怎样管理一个国家?你怎样管理你的企业、管理你的公司、管理你的家庭?这个材料太丰富了。

——一位当代大德对《群书治要》的评价

目录

第一章 认识《群书治要》第二章 效法天道、天人和一:《群书治要》的天道思想

第三章 修身为本、为政以德:《群书治要》的德治思想

第四章 仁者爱人、义者循理:《群书治要》的仁义思想

第五章 安上治民、莫善于礼:《群书治要》的礼治思想

第六章 移风易俗、莫善于乐:《群书治要》的乐治思想

第七章 建国君民、教学为先:《群书治要》的教育思想

第八章 任人唯贤、去邪远佞:《群书治要》的用人思想

第九章 德治为主、法治为辅:《群书治要》的治政思想

第十章 以民为本、注重民生:《群书治要》的民本思想

第十一章 重本轻末、去奢崇俭:《群书治要》的经济思想

第十二章 偃武修文、以德怀远:《群书治要》的军事外交思想

第十三章 虚心纳谏、忠言直谏:《群书治要》的纳谏思想

第十四章 考功按绩、励精图治:《群书治要》的吏治思想

第十五章 勤修政事、以德化灾:《群书治要》的抗灾思想

第十六章 崇善即昌、从恶必报:《群书治要》的因果思想

第十七章 齐家治国、女德为要:《群书治要》的女德思想

第十八章 居安思危、慎终如始:《群书治要》的忧患思想

第十九章 如何学习和落实《群书治要》

精彩书摘

第一章 认识《群书治要》

中华民族拥有五千多年的文明史,中华文明是世界古代文明中始终没有中断、延续五千多年发展至今的文明,是人类智慧的瑰宝。在世界文明史上,先后出现过古巴比伦文明、古埃及文明、古罗马文明、古印度文明和中华文明等,这些古文明,有的衰落了:有的消亡了,有的融人了其他文明。而中华文明,以其顽强的凝聚力和隽永的魅力,历经沧桑而完整地延续了下来。

中华民族的文化之所以千古传承、不断丰富发展而没有中断,其中一个重要的原因就是古人给我们留下了大量的典籍,其数量举世罕见。这些经典,使得中国古圣先王的圣贤教育能够世世代代培养出圣贤君子,中华民族无论在何种境况下都后继有人,传统文化的薪火始终不灭。这些经典,不仅使中华民族的后世子孙蒙受福荫,也不断传播到世界各地,给世界人民带来和谐安定。

在我国历史上,曾经有这样一部书,它不仅开创了中国历史上著名的“贞观盛世”,而且还远渡重洋,被日本天皇和臣子奉为圭臬,创造了日本历史上的两朝盛世。然而这样一部伟大的著作,却在我国历史上因为失传了三千多年,而一直鲜为人知,这部书就是一一《群书治要》。

《群书治要》是唐太宗李世民(公元599——649年)于贞观初年下令编辑的。太宗十八岁随父从军,起义平定动乱的社会,戎马倥偬十余年。二十八岁即帝位后,偃武修文,特别留心于治平之道,休生养民。

唐太宗李世民即位第二个月,便下令在弘文殿聚书20万卷,设立“弘文馆”,即为国家藏书之所,亦为皇帝招纳文学之士之地,集聚了褚亮、姚思廉、蔡允恭、萧德言等英才,“听朝之际,引入殿内,讲论文义”,“或至夜分而罢”。每当朝廷议事之后,唐太宗便延请众人同入弘文馆,向众贤士请教治国良策,以为日后施政良方。

……

前言/序言

用户评价

在我眼中,《群书治要系列丛书:群书治要心得》是一本极其“返璞归真”的书。它不像某些现代的畅销书那样,上来就抛出惊世骇俗的观点,或者提供一套立竿见影的解决方案。相反,它更像一位饱经沧桑的老者,静静地坐在那里,用最朴实的语言,讲述着最深刻的道理。我选择这本书,是因为厌倦了信息爆炸时代带来的浅薄和喧嚣,渴望找到一些能够安顿心灵、启发智慧的东西。 我常常在阅读的时候,有一种“似曾相识”的感觉。那种感觉并非来源于对具体内容的记忆,而是来源于作者所阐述的道理,与我内心深处的一些认知不谋而合。例如,书中关于“节用”的论述,让我深刻体会到,一个国家,一个家庭,乃至一个人,如果不能够做到量入为出,不懂得珍惜现有资源,最终必然会陷入困境。作者在阐释时,并没有仅仅停留在物质层面,而是进一步引申到对“欲望”的克制。他用许多历史上的例子,生动地说明了,过度的贪欲是如何导致个人乃至整个王朝的衰败。 这本书给我最深刻的印象,是它对于“循序渐进”的强调。许多宏大的目标,最终的实现,都离不开一个个微小的步骤。作者在解读《群书治要》时,反复提及“积跬步至千里,积小流成江海”的道理。他并没有急于求成,而是引导读者去理解,任何一项事业的成功,都必须建立在扎实的基础之上。这种“慢”的智慧,在当今社会显得尤为珍贵。它让我开始重新审视自己的生活节奏,并意识到,与其盲目追求速度,不如放慢脚步,去体会过程中的每一个细节。 我喜欢这本书的“包容性”。它并非只是单方面地强调某种单一的价值取向,而是展现了中国传统文化中,多方面、多维度的思考方式。例如,在谈及“用人”时,它既强调了“知人善任”,也强调了“容人容过”。这种平衡的智慧,让我觉得在处理人际关系时,有了更多的思考维度。作者在解读时,也常常会引用不同的典籍,相互印证,使得整个论述更加丰满和立体。 总而言之,《群书治要心得》是一本能够“滋养”心灵的书。它不是那种能够立刻让你“受益”的书,但它会在你日积月累的阅读中,悄悄地改变你,让你变得更加沉静,更加有智慧。它就像一坛陈年的老酒,需要时间去品味,越品越有味道。这本书所传递的,是一种超越时代的力量,它能够帮助我们在纷繁复杂的世界中,找到属于自己的内心秩序。

评分读《群书治要系列丛书:群书治要心得》,给我一种“拨云见日”的感觉。在信息爆炸的时代,我们常常被各种碎片化的知识淹没,却很难获得真正有价值的启迪。《群书治要》作为一本古籍,其原文的晦涩和篇幅的浩大,对于大多数读者而言,都存在一定的门槛。而这本“心得”,恰恰扮演了一个优秀的“引路人”的角色,它用现代的语言和视角,将古人的智慧重新激活。 我之所以会选择阅读这本书,是因为我一直对“道”和“理”的探索有着浓厚的兴趣。我深信,在古老的东方智慧中,隐藏着许多能够帮助我们解决现代生活难题的答案。《群书治要心得》在这方面做得非常出色。它没有回避《群书治要》的核心内容,而是通过提炼和阐释,将其中关于治理、关于人生、关于道德的精髓,生动地展现在读者面前。 令我印象深刻的是,作者在解读时,非常注重“逻辑性”。他会层层递进地分析问题,从宏观的治国之道,到微观的个人修养,都能够找到其中的内在联系。例如,书中关于“忠诚”的论述,并不是简单地要求臣子如何对君主忠诚,而是深入探讨了“忠诚”的本质,以及如何建立一种相互信任、相互尊重的君臣关系。这种对“忠诚”的辩证理解,让我觉得非常透彻。 这本书给我带来的,是一种“系统性”的思维训练。它不像某些书籍那样,只关注某个孤立的观点,而是试图构建一个完整的知识体系。作者在阐释时,常常会引用不同的事例,并将其归类,使得读者能够清晰地看到,同一条道理,在不同的情境下,是如何体现出来的。这种系统性的梳理,让我能够更全面地理解事物,而不是停留在表面的认知。 我特别喜欢作者在行文中,那种“温文尔雅”的风格。他没有咄咄逼人的语气,也没有夸张的辞藻,而是用一种平和而坚定的力量,引导读者去思考。这种风格,与《群书治要》所倡导的“德政”理念,有着异曲同工之妙。总而言之,《群书治要心得》是一本能够“启迪”智慧的书。它不仅帮助我理解了古人的政治智慧,更重要的是,它让我看到了如何将这些智慧,运用到当下的生活中,去构建一个更美好的自我和社会。

评分读《群书治要》的初衷,是想借古人的智慧,在当下的浮躁社会中寻得一丝清明。这本书,名声在外,据说蕴含着治国安邦的古老秘诀,是历代帝王案头的常客。我拿到的是“群书治要系列丛书:群书治要心得”,光是书名就透着一股厚重感。然而,拿到手后,我发现它不仅仅是一本简单的史书或政论集。它更像是一位循循善诱的良师,引导着我一步步去剥离那些看似繁复的政治哲学,触及其中最核心的道理。 最初我以为“心得”二字,意味着会是作者对原文的逐字逐句解读,或者是一些个人的感悟和体会。但实际阅读下来,我发现它更多的是一种“提炼”和“阐释”。作者并非简单地复述《群书治要》的内容,而是将其中蕴含的道理,用更加贴近现代人理解的方式,进行梳理和呈现。例如,书中关于“正心”、“修身”的论述,在古代语境下可能显得比较抽象,但经过作者的解读,就变得生动而具象。他会结合一些历史故事,或者运用一些生动的比喻,让我们明白,所谓的“正心”,并非是高高在上的道德标杆,而是我们日常生活中,如何处理人际关系,如何面对诱惑,如何保持内心的平和与清醒。这种解读方式,让我感觉与古人的智慧不再有隔阂,而是拉近了距离,仿佛他们就在我身边,用最朴素的语言,教导我如何做一个有德行、有智慧的人。 这本书的价值,我认为更多体现在它给予读者的“启发”层面。它不直接告诉你“应该做什么”,而是通过展示“古人是如何思考的”,引导你去“主动思考”。我常常在读到某些章节时,会停下来,反复咀嚼作者的文字,然后去对照自己的人生经历。比如,书中关于“知人善任”的论述,让我开始反思自己在团队合作中,是如何看待他人的优缺点,又是如何去发掘和发挥每个人的长处的。以前我可能更关注自己的表现,而现在,我更愿意去观察和理解团队中的每一个人,并思考如何创造一个能够让大家都发挥所长的环境。这种从“输入”到“输出”的转化,让我觉得这本书不仅仅是阅读,更是一种“修行”。它不是一次性的知识灌输,而是一个持续的过程,能够不断地滋养我的思想,提升我的认知。 这本书最让我印象深刻的地方,还在于它对于“细节”的关注。很多宏大的政治理论,往往容易让人忽略了最基础的东西。但《群书治要心得》却不厌其烦地强调,很多治国的大道理,都体现在日常的微小之处。比如,关于“言论”的篇章,它并没有停留在“要说好话”这样表面的层面,而是深入探讨了“言论”如何影响人心,如何动摇民心,又如何建立信任。作者通过引经据典,并结合一些 historical anecdotes,生动地展现了“一言兴邦”和“一言丧邦”的可能性。这让我意识到,即使是日常的交流,也要慎重对待,因为你的一言一行,都可能在不经意间产生深远的影响。这种对细节的深刻洞察,让我觉得作者的功力非常深厚,也让我从一个新的角度去审视自己的言行。 总的来说,《群书治要心得》这本书,是一次非常宝贵的阅读体验。它没有给我现成的答案,而是给了我无穷的思考空间。我喜欢它那种润物细无声的教导方式,不强迫,不灌输,只是轻轻地推着我往前走。它让我看到了古人治理国家、安抚民心的智慧,更重要的是,它也让我看到了如何将这些智慧,融入到我们普通人的生活中,去指导我们的行为,去修炼我们的内心。这本书就像一位智慧的老者,在你迷茫时,轻轻拍拍你的肩膀,用充满力量的眼神告诉你,别怕,向前走,你会找到方向。我相信,这本书的内容,将会成为我未来人生道路上一份宝贵的精神财富。

评分阅读《群书治要》的译著,尤其是像“群书治要系列丛书:群书治要心得”这样的版本,对我而言,是一次穿越时空的对话。它让我得以窥见那些曾经叱咤风云的帝王将相,他们在治国理政时所仰仗的思维模式和行为准则。这本书并非直接提供一套适用于当代的政治教科书,更多的是一种“思想的基因库”,它所传递的是一种“治世之道”的核心理念。 我之所以选择阅读这本书,是因为我对历史的脉络和政治哲学的演变有着浓厚的兴趣。在现代社会,我们常常被瞬息万变的资讯和快节奏的生活所裹挟,很容易迷失方向。而《群书治要》所呈现的,是一种历经时间检验的智慧,它教导我们如何去审视事物本质,如何去把握事物发展规律。作者在“心得”部分,通过对原文的梳理和解读,将那些看似古老的道理,以一种相对易于理解的方式呈现出来。 这本书给我最大的启发在于,它让我认识到,“治”并非只是单纯的“管束”,而是一种“引导”和“化育”。书中关于“德政”的论述,让我深刻体会到,真正的强大,并非来自于武力和严苛的法令,而是来自于人心向善的凝聚和内在的和谐。作者在解读过程中,并没有回避古代政治的复杂性,而是试图从中提炼出那些具有普遍意义的原则。例如,关于“民心”的论述,它强调了“得民心者得天下”的道理,并深入分析了如何才能真正赢得民心。这种对“民”的重视,在现代社会同样具有重要的现实意义。 我特别欣赏作者在阐释过程中,那种严谨而又不失灵动的风格。他并非简单地对原文进行复述,而是结合了对历史背景的理解,以及对当下社会的一些思考,对其中的深层含义进行挖掘。这种解读方式,避免了枯燥乏味的学术说教,而是让读者能够感受到一种思想的温度。比如,在谈论到“君臣之道”时,作者并没有流于表面,而是深入剖析了君主如何纳谏,臣子如何尽忠,以及如何在两者之间建立起一种健康的互动关系。这种细致入微的分析,让我受益匪浅。 这本书带给我的,是一种“内观”的力量。它让我开始反思,在日常生活中,我是否也能够运用类似的智慧,去处理我所面临的各种问题。比如,如何看待冲突,如何与人相处,如何做出更明智的决策。它提醒我,即使是再小的个体,也应该具备一种“全局观”的意识,理解自己的行为可能带来的连锁反应。总而言之,《群书治要心得》是一本值得反复品读的书,它不仅仅是关于治国之道,更是关于修身养性,关于如何成为一个更有智慧、更有担当的人。

评分当我拿起《群书治要系列丛书:群书治要心得》这本书时,我预想过它会给我带来一些理论上的收获,但万万没想到,它在我心中激起的涟漪,远比我最初预期的要深邃得多。这本书,与其说是一本“心得”,不如说是一场与古圣先贤的“思想对话”,一场关于“何为善治”的深刻探讨。 我之所以会被这本书吸引,是因为我对“道”的追求,以及对“治”的思考。在信息爆炸、价值观多元的今天,我们常常感到迷茫,不知道该往哪里去,该如何做。而《群书治要》所蕴含的,是一种历经岁月洗礼的智慧,它提供了一种看待世界、处理问题的根本视角。这本“心得”版本,就像一座桥梁,连接了古老的智慧与现代的我们。 书中最让我震撼的地方,是它对“责任”的深刻阐释。书中关于“君者,民之主,亦民之仆”的论述,让我重新审视了“领导者”的角色。它不仅仅是拥有权力,更是承担着沉甸甸的责任。作者在解读时,并没有回避古代帝王的一些弊端,而是试图从中提炼出那些具有普遍意义的原则,即一个真正优秀的领导者,必须以民为本,勤政爱民,并时刻警惕自身的私欲。这种对“责任”的强调,让我受益匪浅。 它不仅仅是一本关于政治的书,更是关于“人性”的书。书中对于“人之所以为人的根本”的探讨,让我开始反思,作为个体,我们应该如何安顿自己的内心,如何与他人和谐相处。作者在解读时,常常会将抽象的道理,化为具体的行动指南。比如,关于“仁爱”的论述,它并没有停留在空泛的口号上,而是深入剖析了“仁爱”如何在日常生活中体现,如何通过“恕”和“礼”来实现。 我特别欣赏作者在行文中,那种“细腻而有力”的笔触。他能够将复杂的概念,用通俗易懂的语言表达出来,同时又保留了原文的精神内核。这种“拿捏”的艺术,让我觉得作者的功力非常深厚。它让我感觉,我并非在阅读一本枯燥的古籍,而是在与一位智慧长者进行一次深层次的交流。总而言之,《群书治要心得》是一本能够“涤荡”心灵的书。它让我看到了“善治”的可能性,更让我看到了,如何通过自身的修养,去成为一个更有智慧、更有担当的人。

评分快遞物流很快。這套正體字版《群書治要》很滿意。感恩店家及快遞人員!

评分中华传统文化精髓,学而后用,受益无尽

评分竖排繁体,有注释也不多,收藏不错,普通阅读不适用,建议购买时注意,书不错,正版。

评分买了史记,资治通鉴,这次再买这套群书治要,好书就要多读,反复读,此套书有译注,有译文,蛮好的!

评分《群书治要》是唐太宗李世民(公元五九九年——六四九年)于贞观初年下令编辑。太宗十八岁随父从军,@平定动乱的社会,戎马倥偬十余年。二十八岁即帝位后,偃武修文,特别留心于治平之道,休生养民。根据《新唐书》记载如下:太宗欲知前世得失,诏魏征、虞世南、褚亮及德言裒次经史百氏帝王所以兴衰者上之,帝爱其书博而要,曰:“使我稽古临事不惑者,公等力也!”赉赐尤渥。《群书治要》一书,整理历代帝王治国资政史料,撷取经、史、诸子百家中有关修身、齐家、治国、平天下之精要,汇编成书。上始五帝,下迄晋代,自一万四千多部、八万九千多卷古籍中,博采典籍六十五种,共五十余万言。书成,如魏征于序文中所说,实为一部“用之当今,足以鉴览前古;传之来叶,可以贻厥孙谋”的治世宝典。本书根据《群书治要》元和二年本、《群书治要》天明本校勘整理而成,并将原阙的三卷重新从原书中节录,以补原阙之憾,更便于当前人们学习和汲取该书的智慧。

评分后,曾于1616年(日本元和二年)正月命令用活字排印。但此时的《群书治要》已经缺失卷第四、卷第十三和卷第二十,残存四十七卷了。半年后,《群书治要》印成五十一部,每部凡四十七册。不幸的是,此时德川家康突然去世,印本只是分赠给了德川家康的后裔尾张、纪伊两家藩主。事实上等于没有公开发行,所以流传在外间的不多。1781年,也就是日本天明元年,尾张藩主家的大纳言宗睦,有感于《群书治要》未能流布,便从枫山官库中借得原“金泽文库”藏僧人抄本《群书治要》,重新校刊。

评分非常霸气,正版,包装精美

评分实在是很好的一部书,强烈建议朋友们速买。

评分快遞物流很快。這套正體字版《群書治要》很滿意。感恩店家及快遞人員!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有