具体描述

图书基本信息

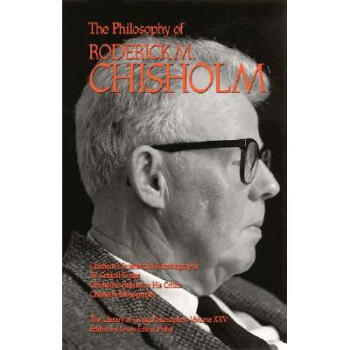

The Philosophy of Roderick Chisholm, Volume 25

作者: Lewis Edwin Hahn;

ISBN13: 9780812693577

类型: 平装(简装书)

语种: 英语(English)

出版日期: 1998-12-30

出版社: Open Court

页数: 756

重量(克): 993

尺寸: 22.6568 x 15.24 x 3.4798 cm

商品简介

This text mixes Chisholm as a disseminator of others ideas, with his own theories of knowledge and perception, his defence of Cartesian dualism, foundationalism, his adverbial theory of sensory experience, and his immanent agent causation as a solution to the problem of personal freedom.用户评价

从文本的组织结构来看,这本书简直是一场灾难,缺乏清晰的章节划分和主题的递进关系。它更像是一系列不连贯的学术论文的汇编,被强行缝合在一起,每一部分似乎都遵循着各自独立的逻辑,彼此之间鲜有对话或呼应。我特别关注了书中关于行动理论的章节,期待看到对“意向性”的深入探讨,这是该领域一个永恒的核心议题。然而,作者的论述跳跃性极大,前一页还在讨论一个具体的案例分析,后一页突然转向一个完全抽象的形而上学辩论,中间没有任何平滑的过渡。这种叙事上的混乱,极大地阻碍了对复杂思想的有效吸收。我必须反复停下来,在脑海中绘制一张思维导图,试图重新建立起作者试图构建的知识地图,这本应是作者的工作,而不是读者的任务。我甚至怀疑,编辑在校对和编排这些材料时,是否真正理解了文本的内在联系。一本优秀的学术专著,无论其主题多么专业,其结构都应该像一座精心设计的建筑,有坚实的地基和清晰的楼层划分。而这本书,更像是一堆堆放杂乱的砖块,虽然材料本身可能价值不菲,但最终呈现给世人的,只是一个未完成的、难以使用的废墟。对于希望通过阅读此书来建立对该哲学家思想的系统认知的人来说,这本书无疑会造成极大的误导和挫败感。

评分我必须承认,这本书的装帧设计和纸张质量非常出色,拿在手里沉甸甸的,有一种古典学著作的厚重感。然而,内容上的乏味程度与它物理上的精美程度形成了鲜明的对比。我尝试着从几个不同的角度切入,比如先看结论再回溯论证,或者集中攻克那些被作者标榜为“创新”的章节,但每一次尝试都像是在面对一块坚硬、纹理复杂的岩石,凿下去的努力似乎只溅起了微小的碎屑。这本书似乎更专注于对前人观点的细枝末节进行修补和重构,而不是提出一个能够统领全局、令人耳目一新的宏大叙事。其中关于知识论的部分,我感觉是在重复讨论一些已经被二十世纪中叶的哲学思潮解决得差不多的问题,只是换了一种更绕口的表达方式。我原以为这会是一次对某位关键思想家的系统性梳理,能够帮助我理解他在哲学谱系中的独特位置和历史贡献。结果,我得到的是一堆零散的、高度技术性的分析片段,它们彼此之间缺乏有机的联系,像是被随意丢弃在书页上的哲学零件。真正优秀的哲学著作,即便是最晦涩的,也应有一种内在的驱动力,能让人感到思想在不断前行。但读这本书,我总感觉时间是静止的,或者说,是在原地踏步,不断地用更复杂的词汇来描述同一个已知的概念,这对于渴望获得洞见的读者来说,无疑是一种极大的浪费。

评分这本书,恕我直言,读起来真是一种煎熬,与其说是哲学探讨,不如说是一场对耐心的终极考验。作者似乎沉迷于对某些概念进行无休止的、极其细微的解构,仿佛每一个词语背后都藏着一个需要用显微镜才能观察到的宇宙。我本来是带着极大的热情去迎接这位重要哲学家思想的深度剖析的,期待能看到对心灵哲学、自由意志等经典议题的振聋发聩的见解。然而,实际阅读体验是,我花费了大量的精力去梳理那些晦涩的术语和复杂的句式,最终却感到收获甚微。书中的论证过程冗长且缺乏清晰的路线图,读完一章后,我常常需要回顾前文,试图拼凑出一个完整的逻辑链条,但这过程本身就消耗了太多的认知资源。我能理解哲学研究的严谨性是必要的,但严谨绝不应以牺牲可读性为代价。如果一位哲学家试图引导读者进入他的思想殿堂,那么引导的路径应当是清晰且引人入胜的,而不是设置重重迷阵,让读者在迷宫中徒劳地寻找出口。这本书的行文风格更像是给同行专家准备的内部备忘录,充满了行业内部的行话,对于希望了解其核心贡献的普通哲学爱好者来说,简直是高墙一座,令人望而却步。我不得不承认,这本书对智力上的挑战性极高,但挑战的目的似乎更多在于炫耀作者的学识深度,而非真正推动哲学思想的普及与发展。

评分这本书的写作风格非常保守,甚至可以说是过时了。它仿佛是从上个世纪某个特定时期被抽离出来,未经现代化处理就直接呈现在我们面前。其中充满了那种古典的、冗长的、强调层层递进的欧式论证,每一个论点都要用大量的从句和限定词来包裹起来,生怕任何一个微小的断言没有被层层设防。我尝试着去寻找一些能引发共鸣的、更具当代气息的哲学洞察,比如与认知科学或语言学最新研究的交叉点,但几乎找不到这样的努力。这本书似乎是活在一个真空之中,它所引用的文献和批判的对象,大多停留在它自己所处的时代背景,很少与当下的哲学对话发生有效的连接。这使得阅读体验变成了一种历史考古,而不是前沿的探索。我不是说历史研究不重要,但一本声称是关于某位重要哲学家思想的权威性著作,理应在历史回顾与当代关怀之间找到一个平衡点。这本书的平衡点显然偏向了前者,而且是那种极其僵硬的、教条式的回顾。读完后,我感觉自己像是一个刚刚参加完一场要求极高但内容陈旧的研讨会的听众,虽然记下了很多笔记,但这些笔记对解决今天摆在面前的实际哲学问题并无多少助益,纯粹是知识的堆砌。

评分我读到这本书时,最大的感受是作者对读者智力水平的过度高估,或者更准确地说,是一种知识上的傲慢。书中的每一句话似乎都在假设读者已经掌握了数十年哲学训练所积累的全部背景知识,并且能心领神会那些未被明确指出的潜台词。作者很少使用类比、实例或者清晰的脚注来帮助读者定位或理解那些晦涩的概念,他们似乎认为,如果读者需要这些“低级”的辅助工具,那么他们根本不配阅读这本书。这种态度在哲学写作中是极其有害的。哲学思想的价值,在于它能被广泛理解和辩论,而不是被少数精英群体封闭起来。我反复阅读了关于“实在论”的章节,那里的论证逻辑如同一个复杂的机械装置,每一个齿轮都必须完美啮合才能运转,但作者却吝于解释每个齿轮的构造和作用。结果就是,我只能看到宏大的结构在运作,却无法理解其内部驱动的真正机制。这本书与其说是一部介绍性的哲学作品,不如说是一份自我展示才华的清单,其主要目的是证明作者自身的学术深度,而非清晰地传达他人的深刻思想。对于希望真正领会这位哲学家思想精髓的人来说,他们需要的是一座清晰的灯塔,而不是一座由高度密集的术语构成的、闪烁不定且令人眼花缭乱的灯塔。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有