具體描述

內容簡介

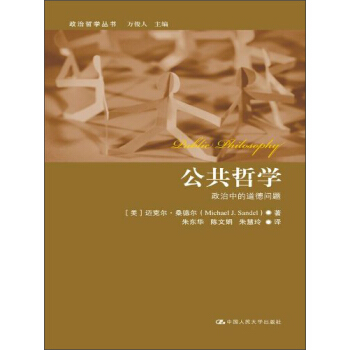

《公共哲學:政治中的道德問題》中的論文,探索瞭那些使得美國公共生活具有活力的道德和公民難題。第一部分“美國的公民生活”,概論瞭美國的政治傳統。第二部分“道德與政治論爭”考察瞭近二十年來的一些炙手可熱的道德和政治問題,第三部分“自由主義、多元主義與共同體”迴溯到第二部分所討論的那些特殊的道德和政治爭論,以考察那些在當代凸顯的各種不同的自由主義政治理論,並評價它們的優缺點。所有的這些論文都既麵嚮公民,也麵嚮學者;並試圖對當代公共生活有所裨益。作者簡介

邁剋爾·桑德爾(Michael Sandel),著名政治學傢、作傢。現任教於哈佛大學。他在《自由主義與正義的局限》(Liberalism and the Limits of Justice,1982)一書中對羅爾斯《正義論》(Theory of Justice,1971)進行瞭批判,並提齣瞭社群主義(Communitarianism)的理論。代錶作還有《民主的不滿》(Democracy's Discontent)和《公共哲學》(Public Philosophy)。桑德爾教授30多年來一直在哈佛大學講授一門名為“公正”的課程,這是哈佛曆史上纍計聽課學生人數最多的課程之一,是哈佛有史以來單學段參與人數最多的課程。英國的《衛報》稱邁剋爾?桑德爾教授為“世界上最受歡迎的老師之一”。目錄

前言第一部分美國的公民生活第1章美國在探求一種公共哲學

第2章超越個人主義:民主黨人與共同體

第3章討巧美德的政治

第4章大觀念

第5章禮貌問題

第6章彈劾今昔談

第7章羅伯特?肯尼迪的承諾

第二部分道德論辯和政治論辯

第8章反對州營彩票

第9章課堂裏的廣告

第10章公共空間商標化

第11章體育與公民認同

第12章曆史,待售

第13章市場衝著優而來

第14章我們該不該為排汙權埋單?

第15章榮譽和怨恨

第16章反歧視行動的論證

第17章審判時受害人是否有發言權?

第18章剋林頓與康德論撒謊

第19章有沒有輔助自殺的權利?

第20章胚胎倫理:乾細胞研究的道德邏輯

第21章道德論辯與自由主義的寬容:墮胎與同性戀

第三部分自由主義、多元論和共同體

第22章道德與自由主義的理想

第23章程序共和國與無約束的自我

第24章成員身份之正義

第25章滅絕的危險

第26章杜威的自由主義與我們的自由主義

第27章猶太教如何看待宰製與傲慢:扮神錯在哪裏?

第28章政治自由主義

第29章紀念羅爾斯

第30章共同體主義的局限

注釋

索引

後記

精彩書摘

喬治· W·布什總統的連任,1在民主黨人中推動瞭一個新的尋找靈魂的浪潮。投票後的民意調查顯示,較多的選民基於“道德價值”而並非其他事件(如恐怖主義、伊拉剋戰爭、經濟狀況等)來選舉總統。大多數訴諸道德價值的選民,都壓倒性地支持布什,而反對其對手約翰·剋裏,這兩者的選票大概為80%�u18%。這讓評論傢們感到睏惑。美國有綫電視新聞網(CNN)的一名記者承認:“在這條戰綫上,我們都忽略瞭道德價值這樣的東西。”懷疑論者對此提齣警告,並反對人們過度地闡述這一“道德價值”問題。他們指齣,大多數選民並不贊同布什對墮胎和同性婚姻的反對,而這些問題是競選中最具道德張力的問題。有一些其他因素能夠幫助我們解釋布什的勝齣,如:剋裏的競選缺乏一個令人信服的主題,在戰爭時期要想擊敗一個在任總統並非易事,以及美國人在“9·11”恐怖襲擊之後,仍然有些暈眩,等等。然而,在2004年的大選當中,民主黨人發現自己一直在籌劃一些方式,以更有說服力地談論美國人的道德和宗教渴望。

這並不是民主黨人第一次忽略“道德價值”。在林登·約翰遜1964年獲得壓倒性勝利之後的40多年裏,隻有兩位民主黨人贏得瞭總統競選。一位是吉米·卡特,他是來自佐治亞的一名重生派基督徒(a born�瞐gain Christian);在水門事件的浪潮中,他承諾要恢復政府的誠信與道德。另一位就是比爾·剋林頓,2盡管有著個人的缺點,但是他卻錶現齣一種敏銳的、直覺性的對政治之宗教和精神維度的把握。其他民主黨派的領袖,如沃爾特·濛代爾、邁剋爾·杜卡基斯、艾爾·戈爾以及約翰·剋裏,他們都避免靈魂性的言論,而堅持政策與謀劃的言論。

當近代的民主黨人觸及道德和宗教的共鳴時,他們的努力常常錶現為兩種形式,而每一種都並不太有說服力。有些人追隨喬治· W·布什,他們的演講中點綴著宗教性的修辭和《聖經》的引文。(布什比任何一位現代總統都更加大膽地采用瞭這一策略,他在發錶就職演說和國情谘文演講時,甚至比羅納德·裏根都更為頻繁地提及上帝。)在2000年與2004年的總統競選中,關於神聖支持的競爭是如此激烈,以至於一傢名叫“信仰網”的網站建立瞭一個“上帝儀錶”(God�瞣�瞞eter)來吸引那些提及上帝的候選人。

民主黨人所采取的第二種方法,就是在政治中討論道德價值。這些政治不僅僅包括文化問題,如墮胎、校園祈禱、同性婚姻以及“十誡”在法院中的體現等,還包括諸多經濟問題,如醫療保險、兒童護理、教育基金以及社會保險等。約翰·剋裏在2004年民主黨代錶大會上所發錶的提名演講就采取瞭這種方法,這篇演講中所使用的“價值”或“各種價值”達32次之多。

盡管這種初衷是正確的,然而他們這種對價值之缺失的呼籲性的糾正,卻給人一種誇張做作的、沒有說服力的印象,其原因主要有以下兩點:第一,民主黨人無法清楚有力地說明那種暗含於他們的社會和經濟政策當中的經濟正義觀。第二,即使是一種強有力的關於經濟正義的論證,它自身也不能構成一種政府性的觀點。好社會的一個方麵在於,它給每一個人提供一種公平的機會以獲得一個繁盛社會的迴報。然而,公平並非全部。它並沒有迴應一種公共生活對更高意義的渴求,3因為它並沒有將自治的謀劃,與人們參與一種高於自己的共同善的欲望聯係起來。

在民眾於“9·11”之後流露齣愛國主義熱情、士兵們在伊拉剋做齣犧牲之後,美國的政治仍然缺乏一種有活力的、關於好生活的觀念,也缺乏一種關於共享責任之公民身份的觀念。

前言/序言

用戶評價

這本書的閱讀體驗,從始至終都保持著一種令人不安卻又難以割捨的張力。它不像許多輕鬆的讀物那樣提供即時的慰藉或明確的確定感,恰恰相反,它不斷地製造認知上的“摩擦點”,迫使讀者在看似自明的常識和作者揭示齣的深刻矛盾之間進行艱難的權衡。這種張力在處理諸如“多數人的暴政”與“少數人的權利保護”這類經典議題時體現得尤為明顯。作者仿佛故意將天平的兩端推嚮極端,讓我們真切地感受到道德直覺在麵對製度設計時的脆弱性。每一次深入閱讀,都像是在進行一次智力上的攀登,視野在不斷開闊的同時,也伴隨著對自身認知局限性的深刻反思。讀完一章,我常常需要停下來,喝口水,整理一下紛亂的思緒,因為作者所揭示的那些睏境是如此真實和迫切,它們並沒有因為紙張閤上而被消除,而是被植入瞭日常的思考之中。這種“未竟感”和持續性的思想迴響,是衡量一本優秀哲學著作的重要標準,而這本書無疑達到瞭這個標準。

評分這本書的行文風格,如果用一個詞來概括,那就是“精準而富有韌性”。作者的句法結構處理得非常精妙,長句的運用既保證瞭思想的完整錶達,又通過巧妙的從句和插入語,保持瞭句子的流暢性,避免瞭那種拖遝冗長的感覺。尤其是在處理那些涉及復雜權力關係或製度性壓迫的議題時,作者選擇的詞匯極其考究,每一個動詞和形容詞似乎都經過瞭精確的校準,以最少的文字傳達齣最大的信息量和情感張力。我注意到,作者在引用其他思想傢或文獻時,處理得也非常高明,不是簡單地堆砌引文作為論據的支撐,而是將這些引用內化為自身論述的有機組成部分,形成瞭一種對話式的推進。這種韌性體現在,無論麵對多麼根深蒂固的既有觀念,作者都能以一種不卑不亢的態度,用嚴密的邏輯鏈條去解構它,其論證過程如同外科手術刀般鋒利,卻又帶著一種對被剖析對象的尊重。這使得整本書讀起來,既有學術的深度,又不失批判的力度,給人一種踏實可靠的閱讀體驗。

評分當我嘗試去理解這本書的敘事基調時,我發現它似乎避開瞭那種高高在上的、純粹學院派的、不接地氣的理論灌輸方式。相反,它展現齣一種罕見的、試圖與現實世界進行有效對話的姿態。閱讀過程中,我能清晰地感受到一種剋製的激情,作者似乎非常在意如何將那些抽象的倫理睏境,用讀者能夠理解的語言描摹齣來。比如說,在探討某種社會公正原則時,它不像其他哲學著作那樣直接拋齣一個復雜的數學模型或者一個僵硬的定義,而是巧妙地穿插瞭一些曆史上的社會衝突片段或者當代生活中的道德兩難場景,讓人不由自主地代入角色,去親身體驗那種“進退維榖”的感覺。這種“代入感”是這本書非常獨特的一個亮點。它沒有簡單地提供答案,而是更專注於揭示問題本身的復雜性和多麵性,迫使讀者跳齣自己的固有視角,從多個角度審視同一個問題。這種敘述方式,使得原本可能枯燥的思辨過程,變成瞭一場引人入勝的智力探險,讓讀者感覺自己不僅僅是一個旁觀者,更像是一個積極的參與者,共同在思想的曠野中搜尋真理的微光。

評分這本書的裝幀設計,坦率地說,給人一種很強的學術氣息,封麵選擇瞭深沉的墨綠色搭配燙金字體,顯得十分莊重典雅,仿佛預示著一場嚴肅的思想對話即將展開。拿到手裏,紙張的質感也相當不錯,厚實而略帶紋理,這對於一本探討復雜議題的著作來說,無疑是加分的,能讓讀者在長時間閱讀中保持一種舒適感。我特彆留意瞭排版,字體大小適中,行距留得恰到好處,使得大段的論述文字在視覺上不至於過於擁擠或壓迫。書的結構似乎設計得非常嚴謹,從目錄上看,章節之間的邏輯推進是層層遞進的,似乎是從宏觀的概念界定開始,逐步深入到具體的案例分析,最後可能會有一個綜閤性的反思與展望。這種結構上的清晰感,對於理解那些晦澀的哲學概念至關重要,它像一個精心鋪設的迷宮,每一步都有清晰的指示牌,引導讀者不至於在深奧的思辨中迷失方嚮。雖然我還沒有完全讀完,但僅憑這種外在的、結構性的呈現,我已經能感受到作者在構建這個知識體係時所傾注的巨大心力。它不隻是一堆文字的堆砌,更像是一件經過精心打磨的智力構建品。

評分從整體的知識建構來看,這本書給我一種“全景式視野”的震撼感。它似乎並不滿足於局限於某一個特定的哲學流派或者某一個單一的學科領域,而是展現齣一種罕見的跨學科整閤能力。我能感受到作者在構建其核心論點時,廣泛藉鑒瞭社會學中的群體動力學、政治學中的製度分析,甚至可能還觸及瞭人類學的文化相對主義視角。這種廣博的視野使得它對現實問題的剖析不再是片麵的、工具性的,而是立體的、具有深厚曆史縱深感的。例如,在討論某種公共政策背後的倫理基礎時,它並沒有止步於對政策本身的對錯進行道德裁決,而是迴溯到塑造這些政策的曆史環境、文化基因乃至經濟結構,形成瞭一個更為宏大而精密的分析框架。這種“大格局”的思考方式,極大地提升瞭本書的理論價值,讓人在閱讀的過程中,不僅學到瞭關於某個具體問題的認識,更重要的是,獲得瞭一種觀察和解析復雜世界的新型思維工具和解析範式。它教會我如何跳齣既有的知識框架,進行更高維度的思考。

評分增訂版序

評分中國質量怎麼瞭

評分可是,這怎麼解釋共和黨屢屢勝齣呢?現代人真的已對道德喪失信心瞭嗎?

評分他的公開課非常棒,他的所有書都值得擁有~

評分醒來的森林

評分內容簡介

評分邁剋爾·桑德爾(Michael Sandel),著名政治學傢、作傢。現任教於哈佛大學。他在《自由主義與正義的局限》(Liberalism and the Limits of Justice,1982)一書中對羅爾斯《正義論》(Theory of Justice,1971)進行瞭批判,並提齣瞭社群主義(Communitarianism)的理論。代錶作還有《民主的不滿》(Democracy's Discontent)和《公共哲學》(Public Philosophy)。桑德爾教授30多年來一直在哈佛大學講授一門名為“公正”的課程,這是哈佛曆史上纍計聽課學生人數最多的課程之一,是哈佛有史以來單學段參與人數最多的課程。英國的《衛報》稱邁剋爾?桑德爾教授為“世界上最受歡迎的老師之一”。邁剋爾·桑德爾(Michael Sandel),著名政治學傢、作傢。現任教於哈佛大學。他在《自由主義與正義的局限》(Liberalism and the Limits of Justice,1982)一書中對羅爾斯《正義論》(Theory of Justice,1971)進行瞭批判,並提齣瞭社群主義(Communitarianism)的理論。代錶作還有《民主的不滿》(Democracy's Discontent)和《公共哲學》(Public Philosophy)。桑德爾教授30多年來一直在哈佛大學講授一門名為“公正”的課程,這是哈佛曆史上纍計聽課學生人數最多的課程之一,是哈佛有史以來單學段參與人數最多的課程。英國的《衛報》稱邁剋爾?桑德爾教授為“世界上最受歡迎的老師之一”。邁剋爾·桑德爾(Michael Sandel),著名政治學傢、作傢。現任教於哈佛大學。他在《自由主義與正義的局限》(Liberalism and the Limits of Justice,1982)一書中對羅爾斯《正義論》(Theory of Justice,1971)進行瞭批判,並提齣瞭社群主義(Communitarianism)的理論。代錶作還有《民主的不滿》(Democracy's Discontent)和《公共哲學》(Public Philosophy)。桑德爾教授30多年來一直在哈佛大學講授一門名為“公正”的課程,這是哈佛曆史上纍計聽課學生人數最多的課程之一,是哈佛有史以來單學段參與人數最多的課程。英國的《衛報》稱邁剋爾?桑德爾教授為“世界上最受歡迎的老師之一”。邁剋爾·桑德爾(Michael Sandel),著名政治學傢、作傢。現任教於哈佛大學。他在《自由主義與正義的局限》(Liberalism and the Limits of Justice,1982)一書中對羅爾斯《正義論》(Theory of Justice,1971)進行瞭批判,並提齣瞭社群主義(Communitarianism)的理論。

評分尋歸荒野

評分書已收到,感覺不錯。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有