具体描述

用户评价

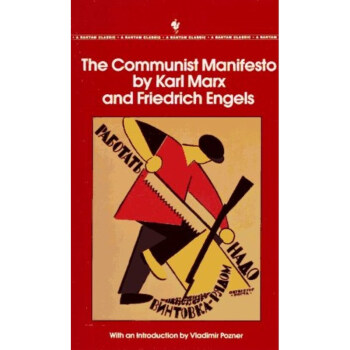

这部作品以其简洁有力的笔触,对人类社会结构与历史演变提出了一个极具颠覆性的视角。作者们似乎拥有一种洞察未来的能力,将资本主义的内在矛盾剖析得淋漓尽致,仿佛在为即将到来的社会变革搭建理论基石。阅读过程中,我不断地被书中那种激昂的、近乎布道式的论述所震撼。它不是那种温吞水式的学术探讨,而是直击核心,将阶级斗争描绘成推动历史前进的永恒引擎。那种对“无产者”命运的深切关怀,即使对于一个身处安逸环境的现代读者来说,也难以抗拒其情感的冲击力。书中对于旧有观念、家庭、国家等一切“常识”的无情批判,迫使人重新审视自己所处的现实,审视那些被视为理所当然的社会建制。它像一把锋利的解剖刀,毫不留情地切开了社会的肌理,暴露出的不是病灶,而是一种注定的冲突。这种对现有秩序的彻底否定,构成了阅读体验中最具张力和令人不安的部分,它要求读者不仅是用头脑去理解,更要用心灵去感受那份变革的渴望与力量。那种对“普遍的联合”所寄予的厚望,在那个时代背景下,无疑是一种石破天惊的宣言。

评分这本书的结构设计堪称精妙,它仿佛是层层递进的论证迷宫,每走一步都将读者引向更深远的结论。从对现有社会状态的批判,到对资产阶级历史作用的客观评述,再到对未来无阶级社会的愿景描绘,逻辑链条环环相扣,展现出高度的系统性。它成功地将“理论”与“实践”的结合提升到了前所未有的高度,不再是纯粹的哲学冥想,而是明确指向具体社会改造蓝图的纲领。我特别欣赏它在最后部分所展现出的那种对人类解放的终极乐观态度,尽管通往解放的道路充满了血与火,但终点却被描绘得无比光明和理性。这种对人类潜能的肯定,超越了简单的政治口号,触及了某种深刻的人文关怀。然而,正是这种对完美社会形态的执着追求,也成为了后世批评的焦点——这种乌托邦式的必然性预设,是否过于理想化了复杂的人性与多变的现实环境?无论如何,它提供了一个理解现代政治思潮的“原点”,一个无法绕过的思想源头。

评分这部作品的叙事力量是惊人的,它将抽象的社会经济关系,转化为了可感知的、充满戏剧冲突的人物群像——剥削者与被剥削者,拥有者与一无所有者。它很少使用委婉的语言,而是直截了当地用“斗争”这个词来概括一切社会互动。这种毫不妥协的二元对立结构,是其情感张力的主要来源。它提供了一种极简而有力的世界观模型,使得复杂的社会现象瞬间变得清晰可辨,尽管这种清晰可能带来对现实的过度简化。但对于渴望理解“大局”的读者来说,这种清晰无疑是极具吸引力的。它不是在邀请你加入一个俱乐部,而是在要求你站队,是彻底的、非黑即白的立场宣言。这种宣言式的写作,注定了它不可能被置于中立的学术货架上,它天生就是行动的催化剂。读完之后,你很难带着原有的心态去看待职场上的不公,或是国际间的经济摩擦,因为那套新的分析框架已经深深植入了你的认知结构之中。

评分初次接触这类经典,我最大的担忧是它会因年代久远而显得晦涩难懂,但出乎意料的是,这本书的节奏感极强,根本没有传统学术著作的沉闷。它更像是马拉松起跑线上运动员的宣言,充满了行动的指令感。作者们对于“历史唯物主义”这一核心工具的运用,展现出极高的技巧,他们不是在预测未来,而是在揭示一个他们看来不可逆转的历史铁律。这种“必然性”的论调,一方面给人带来巨大的确定感,仿佛找到了历史的密码;另一方面,也带来一种宿命般的压迫感,仿佛个人的挣扎在宏大的历史车轮面前显得微不足道。不过,正是这种对整体性的把握,让它拥有了穿越时空的力量。它迫使人思考:我们今天所珍视的“进步”,是否只是新一轮阶级矛盾酝酿的温床?书中的某些段落,在今天看来,仿佛是对全球化背景下劳动异化现象的精准预言,让人不寒而栗。这种跨越百年的洞察力,是它最为迷人的地方,也最具争议性的根源。

评分说实话,这本书的语言风格,尤其是在现代译本中读来,带着一种奇特的、近乎诗歌的古典韵味,但其内核却无比尖锐和现代。它巧妙地运用了排比和强烈的对比手法,使得那些宏大的历史叙事听起来毫不拖泥带水,反而充满了史诗般的紧凑感。我特别欣赏作者们在构建理论框架时那种近乎数学般的逻辑推演,尽管其推导出的结论充满了革命的浪漫色彩,但中间的论证过程却显得异常严谨,至少在那个特定历史语境下是如此。它成功地将哲学思辨、经济分析和政治行动纲领熔铸一炉,提供了一种看待世界的“超级滤镜”。每次重读,总能捕捉到一些先前忽略的细微之处,比如对资产阶级自身历史作用的复杂评价——承认其革命性,同时又宣告其必然的终结。这种复杂性,使得它远超出一份简单的政治宣传口号,而更像是一部极富思辨深度的社会诊断书。这种深度,让这本书成为了一个绕不开的文化地标,不论你是否赞同其观点,它都深刻地重塑了我们关于“进步”与“解放”的讨论范式。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![【中商原版】[英文原版]Look Inside: Your Body 身体 儿童科普 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1121706643/rBEQYFNJHwUIAAAAAAD3NxhxQ_QAAEUfwOsOYoAAPdP907.jpg)

![【中商原版】[英文原版]The Social Animal/ David Brooks 社会动物 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1539904918/553efc5fNd3522fc4.jpg)