具体描述

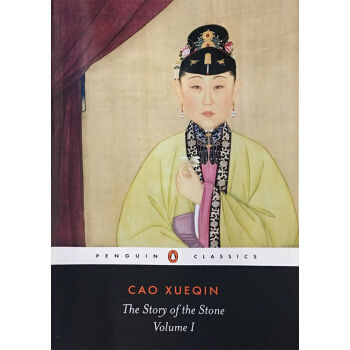

[英文原版]The Story of the Stone, or The Dream of the Red Chamber, Vol. 1: The Golden Days

Product Details

- Reading level:Ages 18 and up

- Paperback:540 pages

- Publisher:Penguin Classics (March 30, 1974)

- Language:English

- ISBN-10:0140442936

- ISBN-13:978-0140442939

- Product Dimensions:5.1 x 0.9 x 7.8 inches

整套购买只要250元!超值优惠,机会难得,赶快点击下图吧!

Book Description

"The Story of the Stone" (c. 1760) is one of the greatest novels of Chinese literature. The first part of the story, The Golden Days, begins the tale of Bao-yu, a gentle young boy who prefers girls to Confucian studies, and his two cousins: Bao-chai, his parents' choice of a wife for him, and the ethereal beauty Dai-yu. Through the changing fortunes of the Jia family, this rich, magical work sets worldly events - love affairs, sibling rivalries, political intrigues, even murder - within the context of the Buddhist understanding that earthly existence is an illusion and karma determines the shape of our lives.Editorial Reviews

Language Notes

Text: English, Chinese (translation)About the Author

Cao Xueqin (?1715-63) was born into a family which for three generations held the office of Commissioner of Imperial Textiles in Nanking, a family so wealthy they were able to entertain the Emperor four times. However, calamity overtook them and their property was consfiscated. Cao Xueqin was living in poverty when he wrote his famous novel The Story of the Stone. David Hawkes was Professor of Chinese at Oxford University from 1959 - 1971 and a Research Fellow of All Souls College from 1973-1983. He now lives in retirement in Wales.

用户评价

这本书的魅力还在于它对时代背景的细致刻画,它不仅仅是一个家族的兴衰史,更是一幅生动的社会风俗画卷。作者通过对衣食住行、礼仪规制乃至日常消遣的详尽描摹,构建了一个立体可感的古代生活场景。我仿佛能闻到那个年代特有的香料气息,听到园林中清脆的鸟鸣和低声的交谈。这种强烈的代入感,让阅读不再是简单的文字解码,而是一场跨越时空的沉浸式体验。它展现了那个特定社会阶层内部的复杂运作机制和微妙的权力平衡,让人在欣赏优美故事的同时,也能对历史和文化背景有一个更为具象的理解。对于想了解那个时代社会结构的读者来说,这本书提供了一个极其生动且深入的切入口,远比枯燥的历史书来得有趣和深刻。

评分这本书简直是打开了一扇通往另一个世界的窗户,作者的笔触细腻得让人心惊,每一个场景、每一个人物的心理活动都被描绘得淋漓尽致。我本来以为这种经典的文学作品,读起来会有些晦涩难懂,没想到作者的叙事方式如此引人入胜,仿佛我就置身于那个充满诗情画意的古代庭院之中,与那些鲜活的人物一同经历着他们的喜怒哀乐。尤其是对环境氛围的烘托,简直达到了出神入化的地步,无论是春日里百花争艳的盛景,还是秋风萧瑟中带着一丝凄凉的景象,都通过文字深深地烙印在了我的脑海里。读完第一部分,那种意犹未尽的感觉难以言喻,迫不及待地想知道后续的故事将如何发展,人物的命运又将走向何方。这本书的阅读体验是极其沉浸式的,让人在不知不觉中,就沉浸在了那个宏大而又精致的叙事世界里,收获的不仅仅是故事,更是对那个时代生活方式和复杂人情人性的深刻体悟。

评分从文学艺术的角度来看,这本书的结构处理堪称一绝。它采用了多视角的叙事策略,让读者得以从不同人物的立场和心境去审视同一件事情,这种手法极大地丰富了故事的维度和深度,避免了叙事上的单调和片面。每个角色的声音都清晰可辨,他们各自有着独特的逻辑和无可指摘的“合理性”,即使是反面人物,其动机和行为也得到了充分的铺垫和解释,使得人物群像栩栩如生,充满了人性的灰色地带。这种平衡的叙事策略,考验着作者对全局的掌控力,而本书显然是成功地驾驭了这一点。读完整部,你会发现,你不是在看一个简单的故事,而是在观察一幅由无数复杂人性交织而成的巨幅历史织锦,其艺术价值和思想深度都令人敬佩,绝对值得反复品味。

评分这本书的语言风格我非常欣赏,它既有古典文学的韵味,又不失现代叙事的流畅和节奏感。阅读过程中,我数次停下来,细细品味那些精妙的措辞和富有哲理的句子。作者对于人物情感的捕捉尤为精准,无论是青春期少女初尝情愫时的羞涩与悸动,还是家族中权力斗争带来的压抑与无奈,都展现得真实而有层次。它不是那种一味堆砌华丽辞藻的文字堆砌,而是将情感的张力巧妙地融入到日常的对话和行动之中。我特别喜欢作者在描绘人物内心挣扎时的那种克制而又深沉的处理方式,它留给读者大量的想象空间去体会人物的复杂性,而不是简单地把结论摆在那里。读完这部分,我感到自己仿佛完成了一次漫长而又充实的精神漫步,对人性中的善与恶、美与丑有了更深一层的认识,这是一次非常高质量的阅读享受。

评分不得不提的是,这本书在情节设置上的精妙构思,简直让人叹为观止。它不是那种线性发展的简单故事,而是由无数条细小的线索交织而成的一张巨大的网,每一个看似不经意的细节,都可能在后来的章节中起到至关重要的作用。这种伏笔的设置,让我在阅读时始终保持着高度的警觉和探索欲,总是在猜想“接下来会发生什么”,但作者总能以一种出人意料却又合乎情理的方式推进剧情。这种高超的叙事技巧,使得整本书的阅读过程充满了智力上的乐趣和探索的满足感。读完之后,我甚至会忍不住回头重新审视开篇的一些描述,惊叹于作者布局之深远和缜密。对于喜欢深度阅读和逻辑推理的读者来说,这本书绝对是一道丰盛的精神大餐,它挑战你的思维,奖励你的专注。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![【中商原版】[英文原版]Look Inside: Your Body 身体 儿童科普 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1121706643/rBEQYFNJHwUIAAAAAAD3NxhxQ_QAAEUfwOsOYoAAPdP907.jpg)

![【中商原版】[英文原版]The Social Animal/ David Brooks 社会动物 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1539904918/553efc5fNd3522fc4.jpg)