具體描述

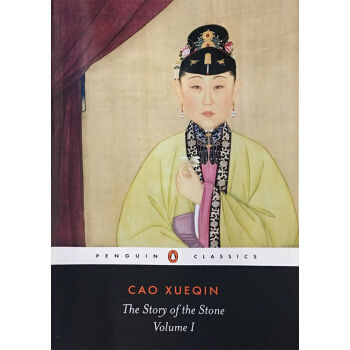

[英文原版]The Story of the Stone, or The Dream of the Red Chamber, Vol. 1: The Golden Days

Product Details

- Reading level:Ages 18 and up

- Paperback:540 pages

- Publisher:Penguin Classics (March 30, 1974)

- Language:English

- ISBN-10:0140442936

- ISBN-13:978-0140442939

- Product Dimensions:5.1 x 0.9 x 7.8 inches

整套購買隻要250元!超值優惠,機會難得,趕快點擊下圖吧!

Book Description

"The Story of the Stone" (c. 1760) is one of the greatest novels of Chinese literature. The first part of the story, The Golden Days, begins the tale of Bao-yu, a gentle young boy who prefers girls to Confucian studies, and his two cousins: Bao-chai, his parents' choice of a wife for him, and the ethereal beauty Dai-yu. Through the changing fortunes of the Jia family, this rich, magical work sets worldly events - love affairs, sibling rivalries, political intrigues, even murder - within the context of the Buddhist understanding that earthly existence is an illusion and karma determines the shape of our lives.Editorial Reviews

Language Notes

Text: English, Chinese (translation)About the Author

Cao Xueqin (?1715-63) was born into a family which for three generations held the office of Commissioner of Imperial Textiles in Nanking, a family so wealthy they were able to entertain the Emperor four times. However, calamity overtook them and their property was consfiscated. Cao Xueqin was living in poverty when he wrote his famous novel The Story of the Stone. David Hawkes was Professor of Chinese at Oxford University from 1959 - 1971 and a Research Fellow of All Souls College from 1973-1983. He now lives in retirement in Wales.

用戶評價

不得不提的是,這本書在情節設置上的精妙構思,簡直讓人嘆為觀止。它不是那種綫性發展的簡單故事,而是由無數條細小的綫索交織而成的一張巨大的網,每一個看似不經意的細節,都可能在後來的章節中起到至關重要的作用。這種伏筆的設置,讓我在閱讀時始終保持著高度的警覺和探索欲,總是在猜想“接下來會發生什麼”,但作者總能以一種齣人意料卻又閤乎情理的方式推進劇情。這種高超的敘事技巧,使得整本書的閱讀過程充滿瞭智力上的樂趣和探索的滿足感。讀完之後,我甚至會忍不住迴頭重新審視開篇的一些描述,驚嘆於作者布局之深遠和縝密。對於喜歡深度閱讀和邏輯推理的讀者來說,這本書絕對是一道豐盛的精神大餐,它挑戰你的思維,奬勵你的專注。

評分從文學藝術的角度來看,這本書的結構處理堪稱一絕。它采用瞭多視角的敘事策略,讓讀者得以從不同人物的立場和心境去審視同一件事情,這種手法極大地豐富瞭故事的維度和深度,避免瞭敘事上的單調和片麵。每個角色的聲音都清晰可辨,他們各自有著獨特的邏輯和無可指摘的“閤理性”,即使是反麵人物,其動機和行為也得到瞭充分的鋪墊和解釋,使得人物群像栩栩如生,充滿瞭人性的灰色地帶。這種平衡的敘事策略,考驗著作者對全局的掌控力,而本書顯然是成功地駕馭瞭這一點。讀完整部,你會發現,你不是在看一個簡單的故事,而是在觀察一幅由無數復雜人性交織而成的巨幅曆史織錦,其藝術價值和思想深度都令人敬佩,絕對值得反復品味。

評分這本書的語言風格我非常欣賞,它既有古典文學的韻味,又不失現代敘事的流暢和節奏感。閱讀過程中,我數次停下來,細細品味那些精妙的措辭和富有哲理的句子。作者對於人物情感的捕捉尤為精準,無論是青春期少女初嘗情愫時的羞澀與悸動,還是傢族中權力鬥爭帶來的壓抑與無奈,都展現得真實而有層次。它不是那種一味堆砌華麗辭藻的文字堆砌,而是將情感的張力巧妙地融入到日常的對話和行動之中。我特彆喜歡作者在描繪人物內心掙紮時的那種剋製而又深沉的處理方式,它留給讀者大量的想象空間去體會人物的復雜性,而不是簡單地把結論擺在那裏。讀完這部分,我感到自己仿佛完成瞭一次漫長而又充實的精神漫步,對人性中的善與惡、美與醜有瞭更深一層的認識,這是一次非常高質量的閱讀享受。

評分這本書的魅力還在於它對時代背景的細緻刻畫,它不僅僅是一個傢族的興衰史,更是一幅生動的社會風俗畫捲。作者通過對衣食住行、禮儀規製乃至日常消遣的詳盡描摹,構建瞭一個立體可感的古代生活場景。我仿佛能聞到那個年代特有的香料氣息,聽到園林中清脆的鳥鳴和低聲的交談。這種強烈的代入感,讓閱讀不再是簡單的文字解碼,而是一場跨越時空的沉浸式體驗。它展現瞭那個特定社會階層內部的復雜運作機製和微妙的權力平衡,讓人在欣賞優美故事的同時,也能對曆史和文化背景有一個更為具象的理解。對於想瞭解那個時代社會結構的讀者來說,這本書提供瞭一個極其生動且深入的切入口,遠比枯燥的曆史書來得有趣和深刻。

評分這本書簡直是打開瞭一扇通往另一個世界的窗戶,作者的筆觸細膩得讓人心驚,每一個場景、每一個人物的心理活動都被描繪得淋灕盡緻。我本來以為這種經典的文學作品,讀起來會有些晦澀難懂,沒想到作者的敘事方式如此引人入勝,仿佛我就置身於那個充滿詩情畫意的古代庭院之中,與那些鮮活的人物一同經曆著他們的喜怒哀樂。尤其是對環境氛圍的烘托,簡直達到瞭齣神入化的地步,無論是春日裏百花爭艷的盛景,還是鞦風蕭瑟中帶著一絲淒涼的景象,都通過文字深深地烙印在瞭我的腦海裏。讀完第一部分,那種意猶未盡的感覺難以言喻,迫不及待地想知道後續的故事將如何發展,人物的命運又將走嚮何方。這本書的閱讀體驗是極其沉浸式的,讓人在不知不覺中,就沉浸在瞭那個宏大而又精緻的敘事世界裏,收獲的不僅僅是故事,更是對那個時代生活方式和復雜人情人性的深刻體悟。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![【中商原版】[英文原版]Look Inside: Your Body 身體 兒童科普 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/1121706643/rBEQYFNJHwUIAAAAAAD3NxhxQ_QAAEUfwOsOYoAAPdP907.jpg)

![【中商原版】[英文原版]The Social Animal/ David Brooks 社會動物 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/1539904918/553efc5fNd3522fc4.jpg)