具体描述

用户评价

从阅读体验上来说,这本书无疑是极具挑战性的一部著作,它需要的不仅仅是时间,更需要读者投入极大的专注度和一定的背景知识储备。我发现,如果我对某个特定历史时期的背景了解不足,可能需要随时停下来查阅资料,但这反而成了一种额外的收获。它激发了我对相关领域知识的进一步探索欲。这本书的内容密度之高,使得我无法进行快速的扫读,每一页都值得反复咀嚼。对于那些追求表面“干货”或者快速结论的读者来说,这本书或许会显得有些晦涩难懂,但对于真正热爱学术探讨、渴望进行深度跨文化对话的人而言,它提供了一个极其扎实和深刻的平台,是那种值得放入书架最显眼位置、时不时拿出来重温的案头参考书。

评分这本书的语言风格,对于习惯了现代白话文的读者来说,初看可能会需要一点适应期,但一旦进入状态,就会发现其中蕴含着一种古典的韵味和精准的力量。它用词考究,句式结构严谨,少有口语化的表达,但这恰恰保证了思想表达的密度和准确性。作者在阐述那些抽象的哲学概念时,总能找到最恰当的措辞来锚定意义,避免了学术术语的空泛化。我个人非常享受这种“慢阅读”的过程,需要逐字逐句地体会其背后的深意。这感觉就像是在品鉴一壶上好的清茶,初入口可能有些苦涩,但细细品咂后,回甘悠长,那种文字的力量感和历史的厚重感,是任何通俗读物都无法比拟的,它真正做到了“言之有物,言之有据”。

评分这本书的结构安排,简直是为深度思考者量身定做的路线图。作者的叙事逻辑推进得非常自然且具有启发性,丝毫没有那种生硬的、章节堆砌的学术论文集的感觉。每一次从一个文化领域跳跃到另一个领域,都能感受到一种巧妙的过渡和思想上的连贯性。我尤其欣赏它在探讨复杂议题时所展现出的那种宏观视野,它不是简单地罗列中西方的对照数据,而是深入挖掘了文化基因深层的结构性差异及其历史动因。这种层层递进的分析,强迫读者不断地反思自己习以为常的认知框架。阅读过程中,我发现自己不得不频繁地停下来,在脑海中构建新的概念地图,这种挑战思维的阅读体验,比单纯获取信息要过瘾得多,让人有一种智力被充分激活的感觉。

评分这本书最大的价值,可能在于它提供了一种观察世界、理解人类文明演进的“第三种视角”。它没有采取明显的西方中心论或东方沙文主义的立场,而是努力构建了一个相对中立的分析场域,从根本上质疑了许多被我们视为“理所当然”的文化前提。我常常在阅读时产生一种“原来如此”的顿悟感,它揭示了看似风马牛不相及的文化现象之间隐藏的结构性关联。这种比较研究的深度,远超一般的文化随笔,它更像是一套分析工具箱,教会我们如何去解构和重构我们对“现代性”、“理性”乃至“历史”的理解。读完之后,看待许多新闻事件和文化现象的眼光都会变得更加审慎和多元,受益匪浅。

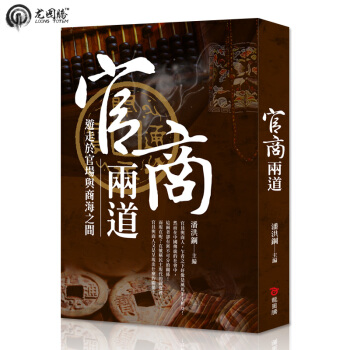

评分这本书的装帧设计实在是太让人眼前一亮了,那种带着些许年代感的纸张触感,加上字体排版的精致考究,拿在手里就感觉沉甸甸的,仿佛捧着一部厚重的学术经典。我特别喜欢封面那种内敛又不失深度的设计风格,没有太多花哨的装饰,而是通过精准的色彩搭配和留白,营造出一种宁静致远的学术氛围。初次翻开时,那些细密的文字和规范的引文格式,立刻将我带入了一种严肃的阅读情境之中。它不仅仅是一本书,更像是一件精心制作的工艺品,体现了出版社对书籍本身的尊重和匠心。这样的质感,让我在快节奏的电子阅读时代,更加珍视实体书带来的那种独特的阅读体验和仪式感。每次阅读完毕合上书本,都能感受到纸张间那种特有的油墨香气,这对我来说,是阅读过程不可或缺的一部分,极大地提升了阅读的愉悦度和专注力。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![【中商原版】[港台原版]鬼谷子─新視野中華經典文庫/曾財安/中華書局(香港)有限公司 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1121766371/rBEhVlNJOqYIAAAAAADAOV9a8aUAAL1ugJjDxIAAMBR956.jpg)

![并不很久很久以前 [繁体]台湾原版漫画绘本 几米 正版书籍 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1137444495/rBEhUlNfIE0IAAAAAABeYl8GRZIAAMnfANR-SsAAF56734.jpg)

![履历表 (精装)[繁体]台湾原版漫画绘本 几米 正版书籍 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1207033224/53b513a4N9d05461d.jpg)

![【中商原版】[港台原版]微塵世界:蔣勳念誦金剛經(有聲書)(精裝) pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1478301999/54fe8713N1b5db3e4.jpg)

![【中商原版】[台版]亚洲篮球文化的原点/Shoesmaster/很有文化/井上雄彦 藤原浩 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1507514328/56fcc288N52658a0a.jpg)

![【中商原版】[台版]新译小窗幽记(上)/马美信/三民书局/中国文学 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1523398153/552f60c8N4a3e69f6.jpg)