具体描述

编辑推荐

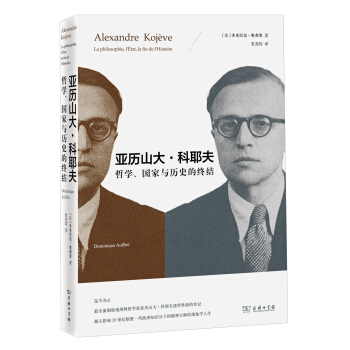

从根本上来说,亚里山大·科耶夫(1902-1968)仍是这个世纪的哲学史上一个充满魅力又遭受误解的人物。人们对其传奇式的命运究竟知道多少呢?对这位俄裔哲学家、画家康定斯基的侄子、巴黎高等研究实践学校的名师(巴塔耶、格诺、阿隆、拉康和列奥·施特劳斯都曾出席过他的课堂)所知多少呢?最终,这位黑格尔式的智慧者(他相信“国家”已经来临,因而摇身一变而为高级官员,直至在一次布鲁塞尔的共同市场会议期间去世)的真正面目又是如何呢?

多米尼克·奥弗莱的传记致力于重塑这一无与伦匹的人物的命运与传说。从中,我们既能发现科耶夫的逸文遗稿的回响,也能听到他曾思考与经历过的时代的喧嚣,而贯穿始终的问题则是:某些分析家认为如今已成为现实的“历史的终结”的真正含义是什么?从何时开始,哲人开始以神意的洞悉者自居?他有权利成为君主的顾问且能克尽其职吗?

多米尼克·奥弗莱的研究收集了许多新的文献和证据,采集了科耶夫的知情者(莫斯科、柏林或巴黎)的回忆,并比照了他的作品所引发的各种解释,由此引导我们去追溯这个时代一位重要哲学家的思想历程。

内容简介

20世纪的欧洲思想家,恐怕没有谁的命运像亚里山大·科耶夫那样奇异:他久享哲学盛誉,却从不追求学术职业;他讲授了六年“历史终结”,最后却转战政界;他致力于维护法国、欧洲以及不发达国家的利益,但从未放弃过哲学思考。科耶夫到底是谁?他意味着一种分裂的、谨慎而隐秘的存在:他出席各种各样的国际会议,同时保留着双重的精神归属。有关他的种种传闻,是真实的烟火还是海市蜃楼?他点燃了——或者说为别人点燃了——怎样的火?

多米尼克·奥弗莱的传记致力于重塑这一无与伦比的人物的命运与传说。我们从中既发现科耶夫逸文遗稿的回响,也听到他曾思考与经历过的时代的喧嚣。《亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结》不同于一般传记惯用的单纯的历史编纂,也并非对主人公精神发展史的简单梳理,而是让科耶夫的思想与特定的时代、环境和事件穿插对接,进而对他的整个人生和思想历程予以重构,通过现象学令人缭乱的叙事,重新解读多重分裂的科耶夫,深刻揭示整整一代欧洲知识分子的精神历程。

目录

前言:名士无名告读者

I

1 从童年到革命:1902—1920

古城

“尽可能地遥远”

“阿吉奴斯岛之战”

自我的偶然性

革命风暴:零下40度

对恐怖的体验

“自由地”放逐

2 放逐

哀悼效应

“这些原则像一条红线贯穿了我的全部思想”

一个幻觉:笛卡尔与佛陀之间的对话

非实存

非实存的美学

综合艺术抑或建构主义艺术?从人民教育委员会到包豪斯

老海德堡

柏林-巴尔-巴比伦,“最受纳粹憎恨的城市”

反讽式的生存:浮士德或资产阶级知识分子

知识的生存成本

“选择的亲和性”

3 巴黎:追寻绝对知识

奢华和安逸

“索洛维约夫的历史哲学”中的矛盾

科耶夫的问题

“宗教大法官的寓言”,历史终结之迹象

物理学的非决定论与无对象的艺术:非实存原则的变化之源

毁灭与挑战。全球性的矛盾

II

4 1933—1939年的研讨班

新“果戈理”

对科瓦雷的恩情债

“言语”

承认之关乎人类起源的欲望满足:科耶夫对黑格尔的解释

研讨班人物群像

5 战争

智慧者的奥德赛之旅

必然性:出于冒死战斗的新博弈,1939—1945年

《法权现象学》,1943年

拉丁帝国的理想理念。面临德国新威胁而构想的一种特定欧洲理念

哲人与君主

6 隐秘的科耶夫:历史的终结与政治,1945—1968

对安妮·穆沙的访谈

隐秘的科耶夫之一:历史的终结与回归动物性

“右翼的马克思主义者”

战后“落后国家”关于发展的意识形态

关于国际投资银行的理念

50年代初对贸易自由化与单一市场的贡献

对原材料价格理论的贡献

关于舒曼计划的策略1950年5月16日

1953年欧洲经合组织的欧洲试验。谋略家科耶夫

隐秘的科耶夫之二:对历史终结的反思:回归动物性抑或重获否定性?

概念与时间,或从科耶夫与施特劳斯的争论看智慧者与君主的关系

1946—1958年的第四共和国:

否定性的丧失或大众消费。智慧者的实用主义

在1958—1968年之间的第五共和国:

重获否定性或对日本式优雅的发现及其行动理论的结果

1958—1968年:

科耶夫的“戴高乐主义”与科耶夫在肯尼迪回合和联合国贸发会议中的行动

我的朋友奥里维耶·沃姆塞

III

7 历史的终结与文

前言/序言

用户评价

这本书《亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结》像一道思想的闪电,划破了我以往对历史和哲学的模糊认知。科耶夫关于“斗争”的阐释,让我看到了人类精神发展的源动力。他将“斗争”视为一种超越自身局限、追求更高自我实现的必要途径,这颠覆了我对和平的片面理解。他眼中的历史,并非简单的事件线性排列,而是一场围绕“承认”而展开的宏大叙事。书中对于“国家”角色的分析,更是让我认识到,国家不仅仅是政治架构,更是人类精神寄托和社会秩序的最终实现形式。而“历史的终结”这个概念,更是充满了哲学上的张力和未来的可能性。它是否意味着人类社会进入了一个普遍理性、普遍自由的时代?还是说,这种“终结”本身就隐藏着新的挑战和未知的领域?科耶夫的理论逻辑严密,思辨深刻,读起来需要极大的专注和思考,但一旦领悟,就会觉得豁然开朗,对人类存在的意义、历史发展的方向有了更为深刻和广阔的理解,这本书绝对是我近来读到的最引人深思的哲学著作之一。

评分初读《亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结》,我最直接的感受是,这本书挑战了我对于“国家”的惯常认知。科耶夫的理论并非简单地将国家视为政治体制或权力机构,而是将其提升到了哲学的高度,认为国家是人类实现“自由”和“承认”的最终载体。他对于“黑格尔式辩证法”的运用,使得国家的发展过程不再是历史的偶然,而是一种必然的逻辑演进。他描绘的“斗争”场景,更是生动地展现了人类为了摆脱生存的本能束缚,追求更高级的精神满足而付出的代价。而“历史的终结”这一概念,更是引人深思。它并非意味着历史的停滞不前,而是指一种普遍的、被普遍承认的价值体系和政治秩序的最终形成。我开始思考,我们是否已经抵达了科耶夫所说的“终结”?如果“终结”已至,那么我们作为个体,又该如何理解和定位自身?这本书让我对政治哲学产生了浓厚的兴趣,它不仅仅是理论的探讨,更是对人类存在状态的深刻拷问,迫使我重新审视个体与国家、个体与历史之间的复杂关系,也让我对未来充满了探索的冲动。

评分这本《亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结》真是让我脑洞大开,以前总觉得历史是直线向前,有高峰也有低谷,但科耶夫的理论就像一把手术刀,直指历史发展的内在逻辑,给我带来了全新的视角。他对于“斗争”的解读尤为深刻,不仅仅是政治或军事上的冲突,更是精神层面的较量,是人类通过否定自身来实现自我超越的动力。想象一下,我们每一个看似微不足道的选择,每一个小的抗争,都在悄无声息地塑造着历史的走向,而这种塑造并非盲目,而是遵循着一种更为宏大的、哲学层面的“历史意志”。这本书让我开始反思,我们所处的时代,是那个“历史的终结”的平静时期,还是仍然孕育着新的斗争?科耶夫描绘的“斗争”并非暴力,而是一种智慧的角力,一种对意义的追寻,这种追寻驱动着人类从“动物”走向“人”,从“奴隶”走向“主人”。他提出的“承认的斗争”更是点睛之笔,没有被承认,就没有真正的自我,人类的尊严和价值,正是通过与他者的互动和“斗争”而得以确立。读完这本书,我感到自己对历史的理解,不再是杂乱无章的事件堆砌,而是一个充满内在张力和哲学深度的宏大叙事。

评分这本书《亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结》无疑是一部极具颠覆性的哲学著作。科耶夫对“历史”的理解,绝非我们日常理解的事件序列,他将历史视为一个充满辩证张力的过程,一个人类为追求“被承认”而不断斗争、自我超越的旅程。他所阐述的“主人-奴隶辩证法”在历史进程中的投射,让我看到了人类文明发展的内在动力。奴隶为了生存而屈服,但这种屈服中蕴含着对自由的渴望,这种渴望最终会成为推动历史前进的火种。而“历史的终结”,在我看来,并非是终点,而是一种新的起点,是人类进入一个普遍承认和自由的时代。读这本书,我仿佛置身于一个宏大的哲学剧场,看着人类的“精神”如何一步步战胜“自然”,最终在“国家”这个舞台上,实现了自我确立。这本书的语言和逻辑都极具挑战性,需要反复咀嚼才能领会其精髓,但一旦深入进去,就会被其深刻的洞察力所折服,开始重新审视自己所处的时代和人类文明的未来走向。

评分《亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结》是一本让我感到既烧脑又振奋的书。科耶夫的哲学体系,特别是他对“斗争”的定义,颠覆了我过去对历史和人类社会的理解。他认为,人类的本质并非安于现状,而是通过与他者“斗争”来寻求自我“承认”。这种“斗争”不仅仅是物理上的冲突,更是精神层面的较量,是人类摆脱动物性,迈向更高层次存在的必经之路。书中关于“国家”的论述,也让我看到了一个全新的视角,国家不再仅仅是维护秩序的工具,更是人类精神追求的终极体现。他对于“历史的终结”的构想,更是引发了我无尽的遐想。这是否意味着人类终于找到了永恒的和平与真理?还是说,这种“终结”本身就孕育着新的、更为隐蔽的斗争?这本书的论证过程严谨而深刻,充满了哲学思辨的魅力,它迫使我跳出日常的思维惯性,去思考更深层次的问题,去理解人类文明发展的内在逻辑和终极意义,可以说,它开启了我认识世界的新维度。

评分好书好书好书好书好书好书好书好书好书好书好书好书好书

评分从根本上来说,亚里山大·科耶夫(1902-1968)仍是这个世纪的哲学史上一个充满魅力又遭受误解的人物。人们对其传奇式的命运究竟知道多少呢?对这位俄裔哲学家、画家康定斯基的侄子、巴黎高等研究实践学校的名师(巴塔耶、格诺、阿隆、拉康和列奥·施特劳斯都曾出席过他的课堂)所知多少呢?最终,这位黑格尔式的智慧者(他相信“终极国家”已经来临,因而摇身一变而为高级官员,直至在一次布鲁塞尔的共同市场会议期间去世)的真正面目又是如何呢?

评分亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结亚历山大·科耶夫:哲学、国家与历史的终结

评分很好的书,正在看~京东商城图书频道提供丰富的图书产品,种类包括小说、文学、传记、艺术、少儿、经济、管理、生活等图书的网上销售,为您提供最佳的购书体验。网购上京东,省钱又放心!在网上购物,动辄就要十多元的运费,往往是令许多网购消费者和商家踌躇于网购及销售的成本。就在买方卖方都在考虑成本的同时,京东做了一个表率性的举动。只要达到某个会员级别,不分品类实行全场免运费。这是一个太摔的举动了,支持京东。

评分多米尼克·奥弗莱的传记致力于重塑这一无与伦匹的人物的命运与传说。从中,我们既能发现科耶夫的逸文遗稿的回响,也能听到他曾思考与经历过的时代的喧嚣,而贯穿始终的问题则是:某些分析家认为如今已成为现实的“历史的终结”的真正含义是什么?从何时开始,哲人开始以神意的洞悉者自居?他有权利成为君主的顾问且能克尽其职吗?

评分了解科耶夫的一本好书

评分多米尼克·奥弗莱的研究收集了许多新的文献和证据,采集了科耶夫的知情者(莫斯科、柏林或巴黎)的回忆,并比照了他的作品所引发的各种解释,由此引导我们去追溯这个时代一位重要哲学家的思想历程。

评分了解科耶夫的一本好书

评分名家著作,值得购买

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![特立独行:奥巴马母亲的传奇 [A Singular Woman: The Untold Story of Barack Obama’s Mother] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11686957/5551c4a4Naeda7218.jpg)