![老照片(第92辑) [Old Photos]](https://pic.windowsfront.com/11391603/rBEhVVLkr2sIAAAAAAJpHDr4W4YAAIVawCsLm0AAmk0819.jpg)

具体描述

内容简介

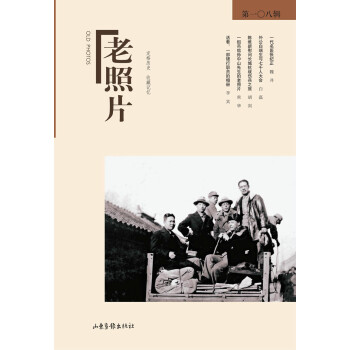

《老照片(第九十二辑)》主要内容包括:曾任拉贝助手的陈斐章、1958:将军下连当士兵、回忆岳父高文礼、怀念母亲、姨夫蒋君超、1972年的北京之行、空袭东京与浙赣战役、昆明1943:抗战大反攻前的悠然、1931年:日本修学旅行记等。内页插图

目录

三石 曾任拉贝助手的陈斐章陈化琪 1958:将军下连当士兵

杨钢 回忆岳父高文礼

隋东文 怀念母亲

老鬼 姨夫蒋君超

关小舟 1972年的北京之行

黄季左 空袭东京与浙赣战役

黄豆米 昆明1943:抗战大反攻前的悠然

乔世良 1931年:日本修学旅行记

卢荣泰 援越残记

胡剑 民兵的前身

顾伟列 顾云兴与人像摄影

杨廷华 我的摄影缘

张圣明 海鸥镜头里的往事亲情

雍坚 清末济南府的城墙和城楼

冯克力 同样的定格多元的解读

封面 整装待发的美军飞行员(黄季左)

封二 1943年的昆明街景(秦风老照片馆)

封三 白杨、蒋君超夫妇的结婚照(老鬼)

精彩书摘

4月29日,在东京银座参观松阪屋、市中。4月30日,在东京访问见学地点有:帝国大学、宫城、外苑绘画馆、上野公园、动物园、明治神宫。

东京帝国大学由幕府时期设置的“兰学”机构“天文方”、昌平坂学问府、种痘所历经演变而来。后来是明治时期创办的东京开成学校和东京医科学校。明治维新初期,日本政府公布了“新学制令”,为向欧美学习打开门户,1877年根据文部省指示将上述两校合并,定名为东京大学。当时在校生有五百余人,设有文学、法学、理学、医学四个学部,不久文部省兼管的东京法律学校并入该校,隶属法学部。1886年,明治政府为适应国家向外扩张的需要,培养具有国家主义思想的人,颁布了“帝国大学令”,东京大学改名为东京帝国大学,采用分科大学制,原来工务省管辖的工科大学,农务省管辖的东京农林学校和山林学校合并建成的农科大学,相继成为帝国大学的工科大学和农科大学,以前原有的几个学部分别改为法政大学、医科大学、文科大学、理科大学;并开始设置研究生院。1887年制定了“学位令”后,增设博士和大博士学衔。其间,各帝国大学纷纷冠上本地名称,为示区别,帝国大学的名称前面添上“东京”二字,更深一层含义是使其成为各大学的样板。学校的体制也发生变动,分科大学制又改为学部制,法学部增设经济学部。我们去参观时,介绍者对我们说,东京帝国大学已经培养了几万名毕业生。当时我们唏嘘赞叹,十分羡慕。

从帝国大学出来,我们来到宫城外的二重桥。宫城就是天皇居住的皇家宫殿区。是江户幕府于1657年所建的城堡,1888年才成为日本天皇的居所。城廓外面有广阔的护城河围绕。二重桥位于皇居正门前,前方为正门石桥,又称眼镜桥。里面是钢铁制造的铁桥。正门有皇宫护卫官仪仗队驻守,平时是关闭的,只有天皇即位大典、天皇、皇后、皇太后大葬仪式等特别事宜时,或重要外宾来访才使用。里面的铁桥在江户城的西丸下乘桥的位置,早年曾因护城河水深,旧桥较低,所以在桥上再搭建了一座桥,为上下二层,所以叫做二重桥。日本统治大连时期,我们学校每周一早晨都要举行朝会,像日本人一样,升日本国旗,唱日本国歌,向官城遥拜,行九十度深鞠躬礼。当我们站在二重桥前,在队长的带领下,向宫城行礼后,远望那茂林掩映的神秘皇宫,心里充满异样的感觉。

上野公园是日本最为著名的公园。不仅景色秀美,更在历史古远与人文之深厚。在1873年建起上野公园之前,园内的很多建筑和景观就已存在,公园所在地也已是江户一带久负盛名的游玩之地。公园里有幕府末期大将军西乡隆盛的铜像,我们进园要向这个铜像行礼。公园里有德川幕府的家庙。东照宫参道两旁有九十五座石灯笼和一百九十五座青铜灯笼。其中有一座六米高的灯笼,不知道为什么名为“鬼灯笼”。还有1624年修建的宽永寺。宽永寺建立时移种的樱花,使上野公园成为赏樱名园。从鲁迅的描写里,我们已经对日本樱花和日本人赏樱有了印象和向往。可惜,我们去时,早已过了3月下旬初春的花开时节。

……

用户评价

阅读这本影集的过程,与其说是“看”照片,不如说是一场深入的“沉思”。每一张照片都像是一个时间胶囊,里面封存着无数未被讲述的故事。我盯着那些人物的眼神,试图去解读他们眉宇间的喜怒哀乐,那些服装、街道、乃至空气中的尘土感,都在无声地诉说着那个特定历史时期的社会风貌和人们的日常生活状态。比如有一张关于市井集市的照片,我能想象出当时嘈杂的叫卖声、食物的香气,甚至是人群中那种特有的拥挤感,作者的选片角度非常刁钻,总能捕捉到那些被宏大历史叙事所忽略的、最真实也最动人的瞬间。这不是那种教科书式的历史记录,它更像是一场温暖的、充满人情味的午后漫谈,让人在欣赏光影艺术的同时,也对逝去的生活方式产生了强烈的共情和怀旧情绪。

评分我很少为一本书写下如此详尽的评价,但《老照片(第92辑)》确实触动了我心中某个柔软的部分。它让我意识到,我们现代生活中的每一刻,在未来都将成为某种意义上的“老照片”。这种强烈的对比,促使我开始重新审视当下。这本书的魅力,或许就在于它提供了一种“时间错位感”的体验。读着读着,我竟然会不自觉地放慢自己的呼吸和动作,仿佛生怕惊扰了那些沉睡在纸张里的光影精灵。这种慢下来的过程,在如今这个信息爆炸、节奏飞快的时代,显得尤为珍贵。它不是提供答案,而是提出了一种更温柔的、关于“存在”和“流逝”的哲学思考,让人在欣赏旧日影像的同时,也对自己的生命轨迹有了更深一层的感悟。

评分这本书的编辑功力着实令人佩服,它成功地在“大众性”与“专业性”之间架起了一座稳固的桥梁。对于一个对摄影史有所涉猎的人来说,我能看出照片在技术层面的多样性——从早期的玻璃底片效果到后期胶片时代的过渡痕迹,不同年代的曝光、景深控制和构图技巧都有所体现,这本身就是一本生动的摄影史小册子。而对于不了解摄影技术的朋友,那些画面本身所承载的浓郁的时代气息,足以让他们沉醉其中。最难能可贵的是,全书的选图风格异常统一,即便主题可能跨越数十年,但那种特有的“情绪基调”却能将所有碎片化的影像整合起来,形成一个连贯而强大的情感冲击波。它避免了简单地堆砌老照片的俗套,而是构建了一种有节奏感的叙事流,每一次翻页都伴随着心绪的起伏。

评分这本书的装帧设计简直是一次视觉的穿越。封面那种泛黄的纸张质感,配上那种略显模糊但又充满故事感的黑白照片,一下子就把人拉回到了那个遥远的年代。我记得我翻开第一页的时候,那种油墨的微弱气味都仿佛带着历史的尘埃。书页的排版不是那种冷冰冰的现代设计,而是带着一种老式画报的韵味,文字和图片的留白都恰到好处,让人在阅读时感到一种莫名的安宁。特别是那些精心挑选的字体,有些笔画的粗细变化,透露出那个时代印刷技术的特点,这对于一个对视觉艺术和历史物件有偏好的人来说,简直是莫大的享受。它不仅仅是一本书,更像是一个精心维护的私人相册,每一页都经过了主人的用心整理和编排。我尤其欣赏编辑在图片旁配的那些简短的说明文字,它们克制而精准,没有过多渲染,只是轻描淡写地勾勒出场景,把想象的空间留给了读者,这种“不言而喻”的叙事方式,高明极了。

评分这本书在装帧细节上的用心,值得被单独拿出来赞扬。内页纸张的选择,似乎经过了严格的测试,既保证了老照片那种特有的颗粒感能够被完美重现,又避免了反光带来的阅读障碍。墨水的选用也相当考究,黑白层次丰富,暗部细节清晰可见,完全没有那种廉价印刷品的扁平和灰暗感。此外,书脊的装订方式也很有趣,它允许书本能够完全平摊,这对于细细品味每一张大跨页的照片来说,是极其便利的设计。我喜欢它那种近乎于“非卖品”的精致感,仿佛它不是批量生产的商品,而是某位收藏家私人珍藏的典藏版。这种对实体媒介质感的执着,在数字化时代显得弥足珍贵,它提醒着我们,某些美好的事物,需要用实体的方式去触摸和感受,才能真正被铭记。

评分内容简介

评分封面干净,到货及时.服务态度好,很方便呦.

评分老照片(第70辑)

评分从帝国大学出来,我们来到宫城外的二重桥。宫城就是天皇居住的皇家宫殿区。是江户幕府于1657年所建的城堡,1888年才成为日本天皇的居所。城廓外面有广阔的护城河围绕。二重桥位于皇居正门前,前方为正门石桥,又称眼镜桥。里面是钢铁制造的铁桥。正门有皇宫护卫官仪仗队驻守,平时是关闭的,只有天皇即位大典、天皇、皇后、皇太后大葬仪式等特别事宜时,或重要外宾来访才使用。里面的铁桥在江户城的西丸下乘桥的位置,早年曾因护城河水深,旧桥较低,所以在桥上再搭建了一座桥,为上下二层,所以叫做二重桥。日本统治大连时期,我们学校每周一早晨都要举行朝会,像日本人一样,升日本国旗,唱日本国歌,向官城遥拜,行九十度深鞠躬礼。当我们站在二重桥前,在队长的带领下,向宫城行礼后,远望那茂林掩映的神秘皇宫,心里充满异样的感觉。

评分一张张的老照片,可以勾起人们的一段段的回忆,一段段回忆的故事,又可以重塑一段段的经历。故事好看,照片也好看。这是京东6.18时候购入的,真的很感谢东哥,活动多,优惠大,让我过足了瘾。希望今后活动多多,京东获利多多。

评分封二 1943年的昆明街景(秦风老照片馆)

评分看老照片,总能让人感慨万千

评分很好看的书

评分好书,每期都买!质量好!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![世界古文明书系·两河:文明的曙光 [The Assyrians] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11346842/5449b608N9402c0c0.jpg)

![老照片(第102辑) [Old Photo] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11787548/56283743N130199be.jpg)

![情报的兴衰 一部国际安全史 [The Rise And Fall Of Intelligence:An International Security History] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11872053/56b561d3N97f02f5c.jpg)