具体描述

内容简介

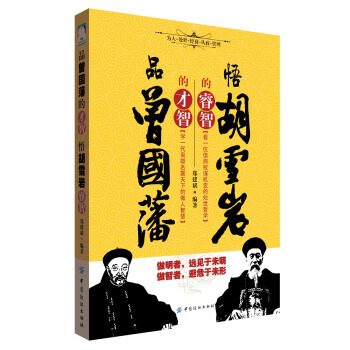

《王澧华评点曾国藩批牍》选取了“团练”、“治军”、“战守”、“招募与招降”、“哗饷与镇抚”、“救灾与善后”、“行政”、“审案”与“洋务”9个专题,从曾国藩现存的1137篇批示中,选录163篇。每一类先有短文介绍,每一篇先作叙述,理清背景和事实,然后着重点评曾国藩批示的用意、特点与风格。所选批示的对象,有省级文职高官布政使以至道台、太守与县令、县丞,有省级武职高官提督以至总兵、副将与参将、游击,也有平民百姓、讼棍地痞;有不服在籍侍郎指派的家乡父母官,有看当朝元老脸色行事的官场老油条,也有劳苦功高的多年老部下;有的是军纪督察,有的是官风纠察,有的是官德教导,有的是军务指示,更有税务征收、漕粮催缴以及洋务交涉、教案处置与海防筹划。这里有故事,有人物,有经验体会,也有失误与不足,还有形形色色的众生相,虚虚实实的官场经,有哭笑不得的违纪者,更有奋发有为的各路才俊,曾国藩则分别做出了因势利导的鼓励、对症下药的训诫、苦口婆心的教诲,更有高瞻远瞩的指引、未雨绸缪的谋划。因此,这里将不乏为官心得,也不乏世相百态,更不乏官场故事。作者简介

王澧华,文学博士,上海师范大学对外汉语学院教授。曾任湘潭大学中文系教授、图书馆馆长,湖南省古代文学学会理事长,主编《曾国藩学刊》,参编《曾国藩全集》、《曾国藩诗文集》、《曾国藩家训》、《曾氏三代家书》等,著有《曾国藩诗文系年》、《曾国藩家藏史料考论》、《王澧华六讲曾国藩》。目录

写在前面部分专有名词简易解释

第一篇 团练

第二篇 治军

第三篇 战守

第四篇 招募与招降

第五篇 哗饷与镇抚

第六篇 救灾与善后

第七篇 行政

第八篇 审案

第九篇 洋务

精彩书摘

第一篇 团练1837年4月,广东省花县的一个24岁的乡村私塾,第三次参加秀才考试失败,悲愤交加,急火攻心,生出一场大病,一病四十多天。病中做出一个“异梦”——一个天使下凡,奉天父之名,把这个病人迎接上天。第二天,病人下凡,告诉自己的父亲和哥哥:“我已经是真命天子,我要统管天下万国亿万民众。”第三天,病人又在梦中登天,天父赐予他“天王大道君王”名号。第四天,病人下凡,恢复神智。病愈后,继续在私塾教书。这个人,就是中国近代史上的农民运动领袖——洪秀全。

在此前四年,1833年,湖南省湘乡县的一个乡村塾师之子,在22岁的时候,第七次参加秀才考试获胜,第二年考中举人;第三年,第四年,接连在北京参加进士考试,一败再败;1838年,他第三次走进考场,会试、复试、殿试、朝考,一路过关斩将,中进士,点翰林,成为天子门生。这个人,就是洪秀全的命中克星——本书的主人公曾国藩。

1843年6月,孩儿王洪老师第四次参加科举考试,仍旧不及格,百无聊赖之际,忽然在基督教小册子《劝世良言》中,找到了几年前的梦境,于是,撤除私塾中的孔子牌位,开始了自己“拜上帝教”的人生。在基督教和上帝的名义下,洪秀全一面教书,一面传教,隔三差五的,则接受“天兄下凡”的训示,装神弄鬼,聚集信徒。

1851年1月11日,洪秀全在自己38岁生日的这一天,在广西桂平县金田村“万寿起义”,信徒两万,号称“太平军”。两个月后,建国号为“太平天国”,洪秀全为“太平天王”,称清朝为“清妖”。从此,一个国家,两个朝廷,开始了持续13年的血腥厮杀。

这段时期,曾国藩在北京吟诗作赋,拜师访友,逐年升官,从诗坛后进、古文新秀到理学新星,不知不觉成为京城官场的幸运儿,不到十年,已经位居二品,当上了礼部侍郎。洪秀全在广西造反,曾国藩在朝廷五个部轮流兼职,甚至奉旨出京主考。直至他母亲去世,他才把自己的副部级官职临时开缺(官员父母去世,必须离职回家,守孝三年,称为“守制”),回到湖南老家。而此时,洪秀全的太平军已经杀出广西,攻入湖南,各地穷苦民众,乘机响应。一时间,追随太平军的,聚集山头的,拦路抢劫的,此起彼伏。于是,朝廷一面严令当地军政大臣严防死守,一面以皇帝谕旨的形式,命令在家乡为父母守孝的曾国藩,帮同办理本省团练,剿办各地土匪。这就是曾国藩“钦差团练大臣”的由来。

像曾国藩这样的团练大臣,咸丰帝前前后后任命了上百个,据曾国藩日后亲笔自诉,“前后奉旨饬派不下百余人,而应诏出而任事者寥寥无几,惟吕鹤田侍郎(工部侍郎吕贤基)在安徽,国藩在湖南,毛寄云(毛鸿宾,后任湖南巡抚、两广总督)在山东,毅然自任,落落相望。厥后,鹤田因大吏遇事掣肘,发愤赴敌,慷慨徇难,余与寄云同年勉力支撑,艰难困顿,仅而自全,古人所谓‘如痛定之人,思当痛之时,心有余悸’矣”(曾国藩佚文《毛寄云奏疏题语》)。应诏而出的团练大臣,本来就寥寥无几,真心实地办团练的大臣,更是屈指可数,而像曾国藩这样玩命办团、留有办团批牍的人,那几乎是绝无仅有的了。

这里选取曾国藩办团批牍20件,结合当时历史,就其督办团练、训示州县、大开杀戒、创办湘勇几件事,略加评点,与读者诸君一并探究,团练大臣到底应该如何帮办本省团练?团练大臣对家乡各州各县到底有多大的约束力?理学家怎么变成了“曾剃头”?书生好杀,到底是为什么?团练大臣为什么会出省作战?

……

前言/序言

写在前面二十多年前,我在湖南湘潭大学中文系古籍整理研究室工作,从事了十几年的《曾国藩全集》的整理工作。在其中“书信”十册依次出版之际,我又与湖南图书馆几位老师,共同整理出版了“批牍”一册。所谓批牍,就是封建时代的政府高官,对下级来禀的批示公文。当时我就觉得,曾国藩的这些批示,不仅很重要,而且很有启发性。那时候,我是古籍整理研究室的第四任负责人,也是这个列入国家“七五计划”、“八五计划”出版项目的课题负责人之一,还是二三十岁的年纪,有时给合作单位、合作者写信,偶尔也流露出一点“负责人”的“批示”口气。有一次,我甚至写出了“万难允准”的话来。走在去邮局的路上,遇见自己的老师、也是《曾国藩全集》的领衔整理者羊春秋先生,于是说起集体课题合作的种种困境,而且还把这封即将发出的工作信件交给羊先生看。羊老微笑着说:“你的文笔不错,看来从文正公的书札中,学到了不少知识……不过,这个‘万难允准’,还是改成‘万难从命’的好。”我红着脸,赶紧一叠连声地说“好、好”。记得我自己的导师萧艾先生,也曾经笑着说过他年轻时呈送公文,厅长是如何把他的“当可照准”的请示,改为“似可允准”的。官场公文,那真是要一字不苟的,否则,后果不轻。

《曾国藩全集》出版完成之后,我一面主编《曾国藩学刊》,一面撰写《曾国藩家藏史料考论》,对曾国藩的奏稿、书信、诗文、批牍、日记、家书、读书录以及台湾出版《湘乡曾氏文献》等,一一做出编刊考述和评论,其《曾国藩批牍考论》一章,着重探讨了“清抄本《曾文正公批禀》”、“传忠刻本之删节与抄本之遗失”、“亲笔手批、核改幕批与小禀批词”、“曾国藩的拟批幕友”以及“曾氏批牍的风格及各时期的特点”。这里抄出部分结论如下:

文如其人,曾国藩批牍的风格,反映着他治军、行政的特点。曾国藩儒臣出身,其一生居官行事,基本上笃守传统儒家文化精神,务期‘有操守而无官气,多条理而少大言’。今观其前后批牍,平实凝重,周密老到,这种风格,不同于胡林翼之切直肫诚、肝胆照人,也不同于左宗棠之凌厉明快、巨细无遗、这便是各自思想性格、为人处事的差异所致。

当时岳麓书社的新版《左宗棠全集?札件》已经出版,而《胡林翼全集》则只有民国以前的各种版本,我那时就有个一个想法,“大清三杰”曾左胡,都是坐镇一方督抚大员,他们三人,文笔都很老辣,是左宗棠巡抚衙门师爷出身,批文当然是拿手好戏;胡林翼中年认真做官,把被太平军三进三出的湖北省,治理成响当当的模范省,主要是批文很用心;曾国藩尽管是京官出身,但是后期封侯拜相,公文批示也成为日常功课,要是把他们的行政公文选编百来篇,应该是很有示范意义的。

又过了几年,我在北京琉璃厂访书,在海王村中国书店,淘到一本《曾胡批牍》,版权页上写着“光绪三十四年初版、宣统三年四版”,那就分别是1909年和1911年了。编辑者没有具体的人名,只是笼统地写着“广智书局”,印刷、发行也都是“上海福州路广智书局”。该书共上下两卷,上卷选录曾国藩批牍146件,下卷收录胡林翼批牍93件。胡林翼本来以吏治著称,每日呕心沥血地批发公文,终于殚精竭力,一病不起。而他的督察严明,训示切直,人所共知,也远近敬畏的。胡林翼病逝之后,他的幕僚汪士铎等人编刊遗集,曾国藩为维护老友形象,特意去信嘱咐,务须严加汰择,说“吾辈爱人以德,要贵精选,不贵多取”,其实主要是针对往来书信(胡信每每用心太深),不想幕僚们干脆连批牍也不拟收录(还是怕得罪人),于是曾国藩赶紧补充,说胡公“批牍感人最深”,“自可贻则方来,何得摈之不登”?可是,我们现在看到的,竟然不足百篇,可见,胡林翼的批牍,几乎是百不存一了。后来汪士铎编辑《胡文忠公抚鄂记》, 时或节抄部分胡氏批牍,算是略作补救吧。这本《曾胡批牍》,选录曾氏批牍尽管多于胡氏,但是,也只有现存曾批的十分之一。不过,我们显然可以庆幸,曾国藩的批牍,毕竟留存了一千多件,比胡林翼幸运多了。

也就在上海广智书局第四次印刷《曾胡批牍》的那一年,曾国藩的湖南同乡蔡锷,也不约而同地把目光投向“中兴名臣之佼佼者”曾国藩与胡林翼,据他说来,也是因其“遗型不远,口碑犹存”,因而选编《曾胡治兵语录》,从他们的批牍与书信中,摘录一万多字,分为将材、用人、尚志、诚实、勇毅、严明、公正、仁爱、勤劳、和辑、兵机、战守12类,并略作按语。此书在蔡锷去世一年后,1917年由上海振武书局首次公开出版。其后,国民党黄埔军校的校长蒋介石,又增补“治心”一类,名为《增补曾胡治兵语录》,作为黄埔军校的通用教材。现在,这本书已经入选中国历代兵书丛刊,俨然成为兵学经典了。或者,还是当作启蒙读本的好吧。

也就是在这二十多年,随着岳麓书社《曾国藩全集》的出版发行,也随着它的总主编唐浩明先生的三卷本历史小说《曾国藩》的问世,各种曾国藩的通俗读物此起彼伏,纷至沓来。岳麓书社还推出了《唐浩明评点曾国藩家书》、《唐浩明评点曾国藩奏稿》等书,目的都在普及文史知识,与30卷大部头的《曾国藩全集》相辅相成。于是,也就有了读者手中的这本《王澧华评点曾国藩批牍》的命题之作。我要改换书名,书社回答,这就是唐老师首肯的。老实说,当年我大学刚毕业,二十郎当岁小后生,跟着羊春秋老师学做古籍整理,唐老师作为全书责任编辑,确实是手把手教过我的。

接手这项命题之作,一是了结当年的一个夙愿,加深对曾国藩公文功夫的理解和欣赏,尤其在在我自己也经历过短暂的基层行政工作之后,看看曾国藩批文的立场与观点、构思与行文,有哪些值得我们学习和借鉴;二是希望借着这个机会,加深对曾国藩办理团练、统帅湘军、用兵与行政、治吏与治民、洋务与自强等重要专题的认识和把握,看看自己在哪些问题上,曾经忽略过曾国藩本人的专题批示,这些专题批示,今后可以帮助我们更多地顾及他本人留给后世的“白纸黑字”;三是吸引更多的历史爱好者和政治爱好者,以史为鉴,以人为鉴,去粗取精,古为今用,看看那些上级是如何批示下级的,如何指导下级的,哪些下级的禀文得到钦差大臣的肯定、赞许和照准,哪些倒霉蛋又被相国大人一口否决、甚至一顿训示?

基于这些考虑,本书选取了“团练”、“治军”、“战守”、“招募与招降”、“哗饷与镇抚”、“救灾与善后”、“行政”、“审案”与“洋务”9个专题,从曾国藩现存的1137篇批示中,选录163篇,逐一加以评点。所选批示的对象,有省级文职高官布政使以至道台、太守与县令、县丞,有省级武职高官提督以至总兵、副将与参将、游击,也有平民百姓、讼棍地痞;有不服在籍侍郎指派的家乡父母官,有看当朝元老脸色行事的官场老油条,也有劳苦功高的多年老部下;有的是军纪督察,有的是官风纠察,有的是官德教导,有的是军务指示,更有税务征收、漕粮催缴以及洋务交涉、教案处置与海防筹划。这里有故事,有人物,有经验体会,也有失误与不足,还有形形色色的众生相,虚虚实实的官场经,有哭笑不得的违纪者,更有奋发有为的各路才俊,曾国藩则分别做出了因势利导的鼓励、对症下药的训诫、苦口婆心的教诲,更有高瞻远瞩的指引、未雨绸缪的谋划。因此,这里将不乏为官心得,也不乏世相百态,更不乏官场故事。

曾国藩官至一品,位居武英殿大学士、三任两江总督,受封一等毅勇侯爵,在人们心目中,似乎对他有一种吏治严明服众、官风稳健明练的深刻印象,以往袁世凯、蔡锷、梁启超以及蒋介石、毛泽东等人对曾国藩的推崇,以及二十多年来“做官要学曾国藩”的口传密诀,主要就是冲着曾国藩的军政作为来的。本书从团练到洋务,分门别类,每一类先有短文介绍,每一篇先作叙述,理清背景和事实,然后着重点评曾国藩批示的用意、特点与风格。总之,通过分析讲解,通过一个个活生生的具体事例,让我们共同体会他的当官心经,分享他的政治智慧,点评其利弊得失,汲取其经验教训,相信读者可以从中得到有益的体会。

为了帮助部分读者减少阅读困难,书前还有一个“部分专有名词简易解释”,对一部分老式公文的固定用词,做出相对浅显的解释。另外,读者如果对某类批示有兴趣,还可以自行选读相关原件,每件批示前的数字,是岳麓版《曾国藩全集?批牍》的序号,此次一并保留,方便读者对前后批示,作进一步的阅读和欣赏。

王澧华 2012年10月14日于上海师范大学

用户评价

初次接触《王澧华评点曾国藩批牍》,我便被其独特的叙事视角所吸引。这与其说是一本书,不如说是一次跨越时空的对话,一次对历史深层逻辑的挖掘。曾国藩的批牍,本就是那个时代留下的珍贵文本,其中蕴含着他治国理政的智慧、军事战略的考量,乃至个人修养的实践。然而,在岁月的流逝中,这些文本的意义可能会被淡化,其精髓也可能不为人知。王澧华先生的评点,就像是一位经验丰富的导游,带领我们深入探索这些文本的奥秘。他不仅仅是简单地解释文字,更重要的是,他将自己对曾国藩其人其事的深刻理解融入其中,为我们解读了那些文字背后的时代背景、人物关系以及深层含义。我惊喜地发现,通过王先生的评点,我能够看到一个更加立体、更加丰满的曾国藩。他不再是一个被符号化的历史人物,而是一个有血有肉、有思考、有挣扎的个体。这种“还原”历史人物的努力,让我对这本书充满了期待,也让我看到了它在史学研究和通俗普及方面的双重价值。

评分说实话,市面上关于曾国藩的书籍已然不少,各种传记、解读琳琅满目,但真正让我感到耳目一新的,却是这本《王澧华评点曾国藩批牍》。我之所以选择它,很大程度上是因为“评点”二字所蕴含的价值。这不仅仅是简单的摘录和介绍,更是一种精心的筛选、提炼和解读。在我看来,曾国藩的批牍,就像是埋藏在历史深处的珍宝,需要有识之士去发掘和打磨。而王澧华先生,显然就是那位具有慧眼和深厚功力的“鉴宝师”。他通过自己专业的学识和独到的见解,将那些可能被忽视的细节、被掩盖的深意,一一呈现在我们面前。阅读的过程,就像是在跟着一位经验丰富的向导,漫步在曾国藩的精神世界里。他会在关键的地方停下来,细细讲解,指出其中的门道,让我们不至于迷失在浩瀚的历史信息中。这种“引路人”的角色,对于想要深入了解曾国藩的人来说,无疑是极其宝贵的。它让我看到了一个更加细致、更加真实的曾国藩,也让我对这位历史人物的复杂性和深刻性有了更深的体悟。

评分作为一个对中国近代史有着浓厚兴趣的普通读者,我一直觉得要真正理解一位历史人物,光看别人的评价是不够的,最好是能够接触到其一手资料,并有高明的解读加以引导。而《王澧华评点曾国藩批牍》恰恰满足了我的这一需求。曾国藩留下的批牍,内容之丰富,涵盖之广泛,着实令人惊叹。这些文字,是他政治生涯、军事生涯乃至于个人思想的真实流露。然而,没有专业的评点,我们这些非专业人士很容易望文生义,甚至被某些表面现象所迷惑。王澧华先生的评点,就如同在批牍的海洋中点亮的一盏盏灯塔,为我们指明方向,揭示迷津。我尤其喜欢他在字里行间流露出的对史实的考证和对人物的洞察。他并非泛泛而谈,而是就事论事,有理有据。这种严谨的态度,让我对他的评点深信不疑。通过这本书,我仿佛能够“亲身”参与到曾国藩的决策过程中,感受他当时的压力、顾虑和决心。这种沉浸式的阅读体验,远胜于任何二手资料的堆砌。

评分最近入手了一本《王澧华评点曾国藩批牍》,说实话,在拿到它之前,我对于“批牍”这个概念并没有一个特别清晰的认知,只是隐约觉得它与公文、奏折之类的文字形式有关。然而,翻开书页,我才真正领略到这份内容的独特魅力。曾国藩的批牍,本身就是一段段历史的回响,是那个时代政治风云变幻的缩影,是决策者审慎权衡的轨迹。而王澧华先生的评点,则像是穿越时空的“弹幕”,为我们这些后来的读者提供了及时的解读和深入的分析。他不仅仅是在解释文字的含义,更是在揭示文字背后的逻辑、情感,甚至是时代的局限。我尤其欣赏的是,王先生的评点并非一味地赞美或批评,而是展现出一种公允客观的态度,既肯定了曾国藩的过人之处,也指出了其可能存在的不足,这种平衡感让我觉得非常可贵。阅读过程中,我仿佛能听到曾国藩在案牍劳形中低语,也能感受到王澧华先生在灯下苦思冥想的身影。这是一种跨越时空的对话,一种思想的碰撞,让历史的厚重感扑面而来,也让我的理解更加立体和深刻。

评分初见这书名,便被一种古朴而厚重的感觉所吸引。王澧华,这个名字或许对许多当代读者来说略显陌生,但“曾国藩”这三个字,无疑是近现代史乃至中国传统文化中的一座巍峨高峰。将其与“评点”和“批牍”这样充满学术意味的词汇结合,便勾勒出了一幅历史学者潜心钻研、细致解读的画面。我之所以对这本书产生浓厚的兴趣,很大程度上是因为它预示着一次深度对话的可能——不只是阅读曾国藩的奏折,更是在品味一位后世学者如何审视、理解这位历史人物的思想精华。那些陈旧的批牍,在时光的洗礼下,或许会因王澧华先生的评点而焕发出新的生命力,为我们揭示曾国藩的真实心境、决策逻辑,甚至是其性格中不为人知的侧面。这种“评点”,就如同在品鉴一件传世古董,需要独到的眼光和深厚的功底,才能发掘出其隐藏的价值。我期待这本书能够引领我走进曾国藩的世界,不是碎片式的了解,而是系统性的、带有批判性思考的解读,让这位饱受争议却又功勋卓著的历史人物,在现代语境下,得以更清晰、更全面的呈现。

评分书是正版的,质量不错。

评分不错,希望能从中学到点东西。

评分挺好的书

评分看了王澧华写的《六讲曾国藩》后买的这本,可读性强,一下子买了2本。

评分像曾国藩这样的团练大臣,咸丰帝前前后后任命了上百个,据曾国藩日后亲笔自诉,“前后奉旨饬派不下百余人,而应诏出而任事者寥寥无几,惟吕鹤田侍郎(工部侍郎吕贤基)在安徽,国藩在湖南,毛寄云(毛鸿宾,后任湖南巡抚、两广总督)在山东,毅然自任,落落相望。厥后,鹤田因大吏遇事掣肘,发愤赴敌,慷慨徇难,余与寄云同年勉力支撑,艰难困顿,仅而自全,古人所谓‘如痛定之人,思当痛之时,心有余悸’矣”(曾国藩佚文《毛寄云奏疏题语》)。应诏而出的团练大臣,本来就寥寥无几,真心实地办团练的大臣,更是屈指可数,而像曾国藩这样玩命办团、留有办团批牍的人,那几乎是绝无仅有的了。

评分不错,希望能从中学到点东西。

评分不错,希望能从中学到点东西。

评分这里选取曾国藩办团批牍20件,结合当时历史,就其督办团练、训示州县、大开杀戒、创办湘勇几件事,略加评点,与读者诸君一并探究,团练大臣到底应该如何帮办本省团练?团练大臣对家乡各州各县到底有多大的约束力?理学家怎么变成了“曾剃头”?书生好杀,到底是为什么?团练大臣为什么会出省作战?

评分看了王澧华写的《六讲曾国藩》后买的这本,可读性强,一下子买了2本。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![信念文库 卡夫卡传:墓地里的寒鸦 [Franz Kafka] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11851058/56c2ef94N72c71183.jpg)