具体描述

编辑推荐

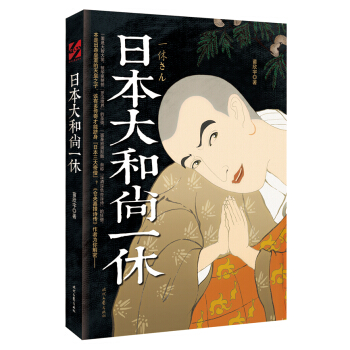

●他是童年的记忆,值得追溯

许多人都保留着关于动画片《聪明的一休》的童年记忆,本书所写的一休宗纯即“一休”在历史上的原型。

●他是一个传奇,是日本的“仓央嘉措”,值得探寻

一休的一生十分传奇。在精神上他大智大爱、被师父赞誉到达了“罗汉境界”,然而他却特立独行,视诸多清规戒律于无物,一生醉酒狂歌,狎妓作乐,被称为“狂僧”“淫僧”“日本三大奇僧”等等。一休还是著名诗人,留下诗作近千首。

日本小说家川端康成在获诺贝尔文学奖后致演说辞时,用了很大篇幅提及过他。众多知名学者都对其有过或多或少的研究。可见一休在各个方面都极具影响力。

●《仓央嘉措诗传》作者的新作品,值得阅读

作者苗欣宇非常善于从历史中挖掘传奇人物,视角犀利,思维缜密,他所写的《仓央嘉措诗传》与本书《日本大和尚一休》属同类书,前者销售突破100万册。

内容简介

许多人都保留着关于动画片《聪明的一休》的童年记忆,本书所写的一休宗纯即“一休”在历史上的原型。真实的一休一生十分传奇。在精神上他大智大爱、被师父赞誉到达了“罗汉境界”,然而他却特立独行,视诸多清规戒律于无物,一生醉酒狂歌,狎妓作乐,被称为“狂僧”“淫僧”“日本三大奇僧”等等。一休还是个著名诗人,留下诗作近千首。日本小说家川端康成在获诺贝尔文学奖后致演说辞时,用了很大篇幅提及过他,可见一休是极具影响力的。他是传奇,他是日本的“仓央嘉措”,他的一生,值得我们去了解、去拜读。

一休的身上至今仍存有许多谜,他传奇的一生是许多学者研究的对象,但成书很少。作者苗欣宇皈依佛教的身份,使得他定会比其他人更懂得僧人一休的内心世界。

作者深入人物身世背景,试着解开他的身世之谜,狂淫之谜,爱情之谜等等,从多角度为读者还原了一个更接近真实的一休。且作者文字功底深厚,他对人物、对历史的解析,读起来完全没有研究感的枯燥,文字鲜活、幽默、理性中带着感性,所以这是一本不同于传统的、独特有趣的、深刻却好读的传记。

传记后面还附有一休的诗选,精选自《狂云集》《狂云诗集》及诗作“补遗”,这些有代表性的诗作可以帮助读者进一步认知一休。

作者对一休独到的全面的解密,一休传记后附诗选的编排,在目前图书市场上堪属独有。欣宇非常善于从历史中挖掘传奇人物,视角犀利,思维缜密,他所写的《仓央嘉措诗传》与本书《日本大和尚一休》属同类书,前者出版后销售突破100万册,好评如潮。

作者简介

苗欣宇,1976年生于长春,自由写作,有各类文体百万字散见于各类报刊,并参与编著、编译图书多种。2005年皈依佛教,后主要撰写与佛教有关的历史、文化方面的文字,著有佛教悬疑小说《观世音密码》,与梁璐璐合著《传世唐卡》等。与马辉合著的《仓央嘉措诗传》销售突破百万册,好评如潮。

内页插图

目录

序

第一章 乾坤风月总是剑:一休的身世之谜

第一节 满庭愁泪洒尘埃:日本南北朝和一休的父亲

1 源平争锋

2 北条氏兴起与"两统迭立"

3 南北朝纷争

4 南北朝统一与足利家族

第二节 地老天荒百草枯:藤原家族和一休的母亲

1 藤原氏兴起

2 藤原氏的摄关政治

3 藤原氏的辉煌

4 藤原氏的衰落

5 日野家族

6 第五种说法

第二章 佯歌烂醉我风狂:一休的"狂""淫"之谜

第一节 众生颠倒几时休:不断跑偏的日本佛教

1 佛教东传

2 武士和禅宗互相亮灯

第二节 昨日俗人今日僧:一休的青年时代

1 早年的四位师父

2 一休"自杀"真相

3 一休的开悟

4 "一休"名字的由来

第三节 狂云面前谁说禅:一休的狂僧真相

1 华叟的拴驴桩子

2 精神印可状

3 禅宗衣钵

4 狂僧面目

5 狂僧真相

第四节 淫诗诗客色何淫:一休的淫僧本心

1 一休的"情人"们

2 晚年伴侣盲女森

3 一休的感情生活

第三章 诗客风流常寂寞:一休的汉诗成就

第一节 沉吟小艳一章诗:日本汉诗简史

1 邯郸学步的"王朝时期"

2 "江户时期"和"明治维新后时期"

3 受容与日本汉诗的创作水平

第二节 南山云起北山雨:五山汉诗

1 五山和一山一宁

2 五山汉诗的文学成就

第三节 言中有味孰能尝:一休汉诗解读

1 一休诗作的皮和骨

2 一休与杜牧

3 一休的诗非"狂诗"

第四章 诗情禅味风流誉:一休宗纯诗选

附 录

附录一 日本历史分期及本书所涉天皇世系表

附录二 一休宗纯大事年表

精彩书摘

但不管我们怎么分析一休的“狂”,怎么对他的精神和思想进行解读,我们都会面对一个问题:就算我们理解“狂”是一种抗争方式,并赞许这是一种傲骨,可在我们的观念里,一个僧人太“狂”,总归不好,与我们内心中的佛家弟子的形象不一致。

这就要说到我们的文化心理了,在我们的潜意识中,“狂”是要看身份的。

我们允许一位高洁文士“狂”,历史上的祢衡、嵇康、辜鸿铭等等,非但狂,而且还能狂出个好名声。如果一休是一位儒生名士,我们很自然地允许他爱怎么狂怎么狂,但他是禅僧,从心理层面来讲,我们就不希望他狂,甚至会自然而然地认为,佛教文化不允许僧人狂。

那么,我们就应该反问一个问题:“谁规定僧人不可以狂?”

或者说,这种“狂人”,佛门允许吗?

答案是:允许。

说明这个问题之前,我们得把“狂”分成两个部分。一种“狂”有点类似于“胡闹”,疯疯癫癫,游戏人间,多高雅、崇高的东西,在这种狂人眼里都是儿戏,这样的“狂”叫纵情任性;另一种“狂”就是行为出格,做事极端,这种“狂”是放荡不羁。

那么,我们对应着它们,分别找佛教史上的例子。

第一类狂人,恐怕很多人都会说济公,他算一个,但我更想介绍的是慈明楚圆(986~1039),他在禅宗史上是绝对的著名人物。当时,临济宗已经快衰亡了,是慈明楚圆中兴了临济宗,并直接带出了两个弟子:方会和慧南,这两个弟子就是后来杨岐、黄龙二派的祖师,从此,禅门形成五家七宗的格局,而临济宗最终也发展成为禅宗的主流。

慈明楚圆年轻的时候出家,去一个叫汾阳善昭(947~1024)的禅僧那儿求学,但汾阳善昭两年没让他学任何东西,而且每次见到慈明楚圆都指着鼻子骂,赶上心情好了,不骂了,但说起话来就是东拉西扯,净说没用的,一点道法也不传。

两年后,被骂得实在受不了的慈明楚圆哭着对师父说:“我已经在这儿求学两年了,你啥都不教我。”汾阳善昭看着他,突然大怒,连骂带打。慈明楚圆刚要开口辩解,突然,汾阳善昭将他的嘴堵住,慈明楚圆立即开悟。七年后,他离开了老师,汾阳善昭说:“他今天走了,我的道法也跟他一起去了。”

慈明楚圆得道后,干了挺多好笑的事儿。有一次他弄得蓬头垢面的、穿着一件破衣衫,去拜见一位比较出名的禅僧。到了山门,就对禅僧门下的弟子们说:“我是你们长老的师侄呀。”

小和尚们都哧哧地笑,对他很看不起。一个弟子报告给禅僧,禅僧问:“我的师侄?你问问他是谁的徒弟?”

慈明楚圆眼望着屋顶,说:“我见过汾阳善昭。”

禅僧听到汾阳善昭的名字,这才出来相见,一看见慈明楚圆的打扮,也不禁笑了起来,他问:“我听说汾阳善昭门下有个西河狮子,是你不?”

这时,慈明楚圆忽然指着禅僧身后,大叫:“坏了坏了,房子要塌啦。”

众人听了大惊,都往那边看。这时慈明楚圆却坐在了地上,脱了一只鞋,还很无辜地看着众人。

禅僧回过头来的时候,还以为慈明楚圆站着,看了半天没找着人。

这时,慈明楚圆不慌不忙地站起来,边走边说:“真是见面不如闻名啊。”

还有一次,慈明楚圆坐着官船去南方,途中突然口歪眼斜,对官船上的侍者说:“完了,我中风了。”

侍者大惊,跺脚说:“唉呀,你说你,这辈子成天骂佛祖,今天得报应了吧?”

慈明楚圆微微一笑,说:“没事,我来矫正一下。”

说着,他把手往脸上一抹,又好了。

我们再看第二类“狂人”,这是一则禅宗公案,很多人都熟悉这个故事,叫作“丹霞焚佛”。

丹霞天然(739~824)是马祖道一的学生,但马祖道一起先并没有收他,而是让他去跟石头希迁(700~790)学习。石头希迁先是让他干了三年烧火工,有天吩咐弟子们:“明天大家把佛殿前的草收拾了。”

第二天,所有弟子都拿着锄头干活,只有丹霞天然端了一盆水,跑到大殿前洗头。

石头希迁很欣慰,认为他已经开悟了,便给他落发剃度。

剃度后,师父照例要给弟子说戒条,可丹霞天然听着听着,就掩住耳朵跑了,说:“你讲得太多了。”

丹霞天然回来找马祖道一,到了佛殿里,直接骑到菩萨像上。僧人们大惊失色,马上报告给马祖道一。马祖欣慰地笑着,说:“我子天然。”

丹霞天然马上从菩萨像上跳下来,跪在地上说:“谢谢师父赐法号。”

这就是丹霞天然法号的来历。

丹霞天然“焚佛”的故事是说,有天他云游到一间寺院,天冷,他就把人家寺院的佛像劈了当柴烧。寺院的长老呵斥他:“你怎么把我的佛像给烧了?”

丹霞用禅杖拨弄着柴火,说:“我呀,正在烧舍利呢。”

长老说:“这不胡闹吗,那是个木佛,咋能烧出舍利呢?”

丹霞接着说:“木头烧不出舍利啊?那好,再给我劈两尊佛像来当柴烧。”

这则公案故事有很多版本,讲述的也不尽一致,但大意差不多,是说木头佛像本不是佛,拜木头有啥用,拘泥于形式,根本不可能悟道。

我们用两位高僧的故事讲了禅宗里的“狂”,慈明楚圆和丹霞天然的所作所为,都有“胡闹”和做事出格的地方,这些“狂”如果对比一休一生的狂言、狂行,简直有异曲同工之妙。

其实在一休之前,日本狂僧就出现过,比如“应灯关”中的“关”,关山慧玄。这人就和汾阳善昭、慈明楚圆师徒差不多,不骂人不说话,就连原先从他师父宗峰妙超那儿过来的小师弟,也常被他打骂,史籍记载,有个人甚至被打出寺院二十五次。而他行事也很怪,比如寺里要烧洗澡水,他命令把房檐拆下来当柴火,再比如他看见僧人们在雨中采茶,他命令把茶树伐了,扛到屋里再摘茶叶。

顺便说个问题,有人会问,谦翁宗为不是关山慧玄的徒弟吗?那么他是个什么人呢?我要告诉大家,谁在关山慧玄门下当弟子都遭罪,谦翁宗为根本不算他的嗣法弟子,所以他在圆寂前对一休说,什么都给不了他。关山慧玄唯一的嗣法弟子叫授翁宗弼(1296~1380),这人还是后醍醐天皇的忠臣,在南北朝分裂后出家的,这种人久经职场历练,本来就是金刚不坏之躯,突然遭遇家国政变,出家的愿望更加坚定,啥委屈受不了?

我们讲了几位历史上的狂僧,但也许有人会说,这个逻辑有问题,这等于是一个人犯错,我们在用其他人犯错的例子为他开脱,证明这个人的错不用追究。佛门中固然有“狂”的例子,有“狂”的文化基因,但谁能证明一休的“狂”是在继承这种文化基因呢?如果一休真的就是世俗意义上的狂,我们的这种解释就是在曲意维护。

没错。所以,我们就必须找出一休的“狂”与前辈高僧直接关联的例子,以此来说明,一休的“狂”是在效法古人,而不是他的个人行为。

一休有一首诗叫《赞慈恩窥基法师》:

窥基三昧独天真,酒肉诸经又美人。

座主眼睛犹若此,宗门唯有个宗纯。

窥基(632~682),是唐代开国名将尉迟恭的侄子,他父亲也是一名将军,可谓出身名门贵胄。17岁那年,玄奘想选徒弟帮他译经,偏巧选中了他,皇上下旨让他出家。

据说,他一听就急了,说:“我还没玩儿够呢,咋让我出家啊?”但圣旨已下,他只好讲条件,要求自己有三不戒:不戒女色,不戒荤腥,不戒美食。没想到玄奘一口答应下来,于是,他带着三辆车出家了,前车载着经论,中车自己乘坐,后面一辆车内容太丰富了,有酒肉、家伎和女仆数人。由此,人称其为“三车法师”。

就是这位窥基,后世成为一代高僧,著作甚多,被视为中国佛教唯识宗的初祖。

一休作诗赞窥基,说他虽然离不开酒肉、美人,但却是深通禅定(三昧)的高僧。刚夸赞了两句,他话锋一转,说现在的日本,堪比窥基的人物,就是我一休宗纯。

这首诗自然也表达出一休之“狂”,但我们从中也能读出,一休是在自比窥基。

慈明楚圆和丹霞天然的故事,让我们理解,禅宗文化中对“狂”并非难以容忍,一休自比窥基,以及他的师祖关山慧玄的例子,让我们明白,一休是在利用这种文化基因,行前辈高僧所做之事。这种“狂僧”行止,自然是很少见,也自然让世俗社会的大多数人很难理解,但并非异端,并不破坏佛门形象。

不过,一休也明白,自己的这种“狂”,只能在特殊时期、特殊环境,由一个特殊的人来完成,一百年有一个“狂人”就可以了,要是大家都“狂”,非得搞乱套了不可。所以,早在1450年57岁的时候,他就写了一段箴文,送给一些人,并且说:我这一生,没给任何人印可,我怕我圆寂后有人乖张行事,乱我佛法。

这段箴文,在当时是如何写的,我们不清楚,但现在日本确实藏有一份一休的手书,和上面表达的意思差不多,很有可能是一休晚年写的,当然,也不排除就是1450年那份。

这件手书被认为是一休的“遗诫”,他写道:

老僧身后,门弟子中,或居山林树下,或入酒肆淫坊,说禅说道,而有为人开口之辈者,是佛法之盗贼,我门之怨敌也。

在这段文字中,一休明确表示,我狂也就狂了,但我死后,要是其他人像我一样狂,像我一样进入酒肆淫坊、而又言称自己是禅宗门人,这些人的“狂”就会出问题,他们的动机可疑,行为危害极大,是我们的敌人。

这一段话,是我们解读一休之“狂”最重要的文字。

当然,一休的“狂言”还可以从文学的角度上来解释,简单地说,日本的文学传统认为,“狂言绮语”和修道是一回事。恐怕你想不到,这种文学观念竟然是从白居易而来。这一点,我们放在解读一休汉诗的章节里再说。

最后,我们来看一看日本文献中对一休的“狂”的评价。翻译之后恐怕丢失其中意味,只好在此原文抄录,其中一句是:“夫有格外之机者有格外之事,非墨守规中者所可得而甄别焉”,第二句是:“是岂狂也哉?偏大信根之所作矣”。

在日本学者看来,一休的“狂”,是具有佛陀大智慧的大行,哪是凡夫俗子、墨守成规的人能够理解和仿效的?!

……

前言/序言

用户评价

《日本大和尚一休》这本书,给我带来了一种前所未有的“轻盈感”。在现代社会,我们常常被各种压力和焦虑所裹挟,生活变得沉重而复杂。然而,一休的故事,就像一股清风,吹散了心中的阴霾,让我重新找回了简单的快乐。作者以一种极为轻松诙谐的笔调,描绘了一休的生活,字里行间充满了乐观与豁达。那些关于他与酒、与歌、与俗世情缘的描写,并没有让人觉得不妥,反而感受到一种真挚的情感和对生命的全然接纳。他并非刻意逃避,而是用一种更深邃的眼光去理解和拥抱生活。我尤其欣赏书中那些充满哲理的禅语,它们简短有力,却能直击人心,让人在会心一笑的同时,也引发深刻的思考。这本书让我明白,真正的超脱,并非是断绝尘缘,而是能够在纷繁的世界中,保持内心的宁静与澄澈。它就像一个心灵的SPA,让人在阅读后感到轻松自在,重新充满了面对生活的能量。

评分坦白说,《日本大和尚一休》这本书,对我最大的启发在于“打破常规”。我们从小被教导要循规蹈矩,要遵守规则,这本身并没有错。但一休的故事,却向我展示了另一种可能性——在规则之外,也存在着广阔的天地。作者对一休那些“惊世骇俗”的行为,并没有给予道德上的评判,而是深入剖析其背后的原因和深意。我尤其佩服一休敢于挑战权威、挑战传统观念的勇气。他并非为了哗众取宠,而是真正出于对真理的追求和对生命的尊重。他用自己的方式,撕下了许多虚伪的面纱,揭示了藏在表面下的真相。读这本书,我感觉自己仿佛也获得了一种“反思”的力量,开始审视那些被我们视为理所当然的“常规”,并从中寻找属于自己的独立思考空间。这是一种思想上的解放,让我不再局限于固有的框架,而是敢于去探索和尝试新的可能。这本书,无疑是我的思维一次深刻的“洗礼”。

评分我必须说,《日本大和尚一休》这本书,彻底改变了我对“智慧”的定义。我曾以为智慧是深奥的学问,是复杂的理论,是只有少数人才能企及的高度。但这本书让我看到了智慧最真实、最接地气的一面——它体现在生活琐碎中,流淌于言语谈吐间,闪耀于每一次对世事洞察的瞬间。作者笔下的“大和尚”一休,他的智慧不是板着面孔说教,而是融化在每一次的幽默、每一次的反讽、每一次对无常的达观之中。我特别喜欢书中关于一休如何化解矛盾、点醒世人的故事,那些情节总是那么巧妙,既令人捧腹,又发人深省。他就像一个生活大师,用最朴素的方式,揭示了人性的复杂和生活的真谛。读完这本书,我感觉自己仿佛也沾染上了一点一休的“气场”,看待问题不再那么固执,更能以一种豁达和包容的心态去面对生活中的种种挑战。这是一种非常难得的阅读体验,它让你在不知不觉中成长。

评分第一次翻开《日本大和尚一休》这本书,就被它扑面而来的生活气息和智慧光芒所吸引。作者并没有一开始就沉浸在宏大的历史叙事中,而是选择了从一休日常的点滴小事入手,仿佛一位老友在娓娓道来,讲述着他与众不同的出家人生活。我尤其喜欢书中描绘的一休如何在寺庙清修之余,依然保持着一颗童心和对世间万物的好奇。那些关于他与孩童嬉戏、与百姓交往的场景,生动得就像发生在眼前,让我看到了一个脱离了刻板印象的僧侣形象。他并非高高在上,而是深深地扎根于生活,用一种幽默而豁达的态度去面对世事无常。书中的笔触细腻,文字间流淌着一种洗练后的禅意,不时让我停下阅读的脚步,细细品味其中蕴含的人生哲理。这是一种润物细无声的启迪,没有强制灌输,而是让读者在轻松愉悦的阅读体验中,自然而然地感受到一种生命的力量。这本书就像一碗清淡却滋味悠长的汤,初尝可能觉得平淡,但越品越有回甘,越能体会其中的深意。

评分《日本大和尚一休》给我带来的冲击,是关于“自由”的全新解读。我一直以为,所谓“自由”,是打破一切束缚,随心所欲。然而,一休的故事却颠覆了我的认知。他身处寺庙的规矩之中,却活出了超越规矩的洒脱。书中对一休打破传统、不拘一格的描写,让我印象深刻。他并非叛逆,而是真正领悟了佛法的精髓,明白心若不缚,便是自由。我特别欣赏作者对一休那些“出格”行为的解读,那些看似玩笑的言行,实则蕴含着深刻的洞察和对人情世故的了然。这是一种智慧的解放,一种精神上的独立。阅读过程中,我常常会因为一休的机智和对世俗偏见的蔑视而拍案叫绝。他就像一位点醒迷茫众生的智者,用他独特的方式,引导人们去审视那些我们习以为常的观念和行为。这本书不仅讲述了一个日本僧人的故事,更是在探讨一种普遍的人生困境,以及如何在这个过程中寻找属于自己的那份真正的心灵自由。

评分我会告诉他们,“生活这么美好,我为什么不坚持?”

评分这本书很不错

评分我常说,原先的我,是一个“十无人士”!无父、无母、无家,没钱、没车、没房,没学历、没文化、没工作,而且我连双腿都没有……

评分收到宝贝仔细看了,跟书店的一样!是正版!很满意!物流也很给力!谢谢!以后还会常来的!

评分我今年31岁,有一个非常漂亮的妻子,还有一对超级可爱、学习成绩非常棒的儿女。下午下班,我会开车去接孩子放学,回家享受我妻子做的大餐。晚饭后,我会骑着我的“超级赛车”,陪他们去广场散散步。为了保持我健美的身材,每天我都要和我的兄弟们去健身、游泳、打羽毛球……他们的俯卧撑都没我厉害,哈哈。对了,我还是我们“泉城兄弟足球队”的超级守门员呢!

评分我常说,原先的我,是一个“十无人士”!无父、无母、无家,没钱、没车、没房,没学历、没文化、没工作,而且我连双腿都没有……

评分收到宝贝仔细看了,跟书店的一样!是正版!很满意!物流也很给力!谢谢!以后还会常来的!

评分日本大和尚,字数字数

评分这本书很不错

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![信念文库 卡夫卡传:墓地里的寒鸦 [Franz Kafka] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11851058/56c2ef94N72c71183.jpg)