具體描述

內容簡介

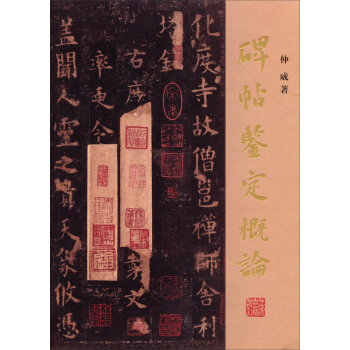

《碑帖鑒定概論》是碑帖鑒定方法論的總結,是作者近二十年碑帖鑒定實戰的經驗所得。《概論》的撰寫工作,得益於上海圖書館的海量碑帖收藏和眾多善本精品,此書內容翔實,非尋常圖書館、博物館研究人員所能勝任。在碑帖鑒定領域中屬於首創。此書主要包含以下內容:

1、由錶及裏地介紹碑帖鑒定的方法和步驟。2、詳細揭露各類碑帖造假和作僞手段。3、重點介紹鑒定名碑名帖的經典案例(依先秦、兩漢、魏晉、南北朝、隋唐排列)4、附《碑帖拓片的國傢鑒定標準》等。

作者簡介

仲威,上海圖書館學科帶頭人、碑帖研究課題組組長、研究館員,西泠印社社員。著有《中國碑拓鑒彆圖典》、《善本碑帖過眼錄》等,主編有《上海圖書館藏善本碑帖》、《翰墨瑰寶:上海圖書館藏珍本碑帖叢刊》等。目錄

序(童衍方)一、碑帖鑒定總論

二、碑帖拓本的形式與內容

(一)書箱、書匣、書衣

(二)麵闆

(三)題簽

(四)題端

(五)碑帖正文之裝裱

(六)鈐印

(七)題跋

(八)邊題

(九)題畫

(十)圖例

(十一)照片

(十二)舊書店寄售標簽

三、碑帖拓本的稱謂

(一)依照碑帖的版本來分類和定名

(二)依照碑帖的拓製年代來分類和定名

(三)依照碑帖的特殊性來分類和定名

(四)其他相關的分類和定名情況

四、碑帖鑒定的參照點

(一)石花

(二)石質紋理

(三)斷裂紋

(四)細擦痕

(五)石麵凹凸

(六)界格綫

(七)字口內外

(八)碑石邊角

(九)考據點

五、碑帖作僞手段與防範策略

(一)椎拓之前的作僞

(二)椎拓之後的作僞

(三)拓片裝裱階段的作僞

六、碑帖名品鑒定案例

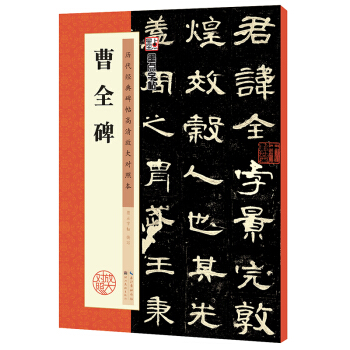

(一)秦漢篇

(二)魏晉篇

(三)南北朝篇

(四)隋代篇

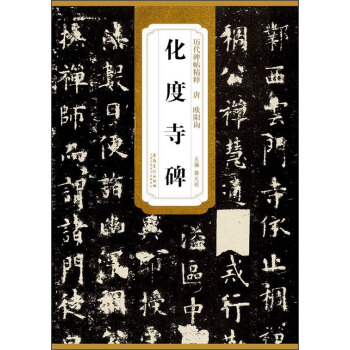

(五)唐代篇

(六)叢帖篇

(七)單帖篇

附一:《漢文古籍特藏藏品定級》第5部分:碑帖拓本

附二:碑帖鑒定案例細目

附三:本書配圖細目

後記

精彩書摘

(三)題簽題簽即碑帖的書簽。題寫內容一般為碑帖名稱、碑帖刻製時代、碑帖拓製年代、碑帖收藏者(又稱上款)題簽者姓名(又稱落款)等等,其文字內容樣式如:“唐麓山寺碑,明拓本,鄭齋藏本,褚德彝題簽.”(插圖2—11)最常見的普通碑帖之題簽一般僅有一個碑帖名稱而已,最多再加個署簽人落款或印章。

題簽是碑帖鑒定的起點,一冊碑帖上手,除端詳和擺弄其裝潢外,第一聚焦點就落在題簽上。題簽的內容是高度濃縮的,碑帖名稱均為約定俗成的標準名稱,一般不題原碑全稱。題簽中所書碑刻的拓製年代一般多有確指時間,如:宋拓、明拓、清拓或雍乾拓本等等;亦有不直接指齣拓製時間,而直書“初拓本”、“某字不損本”、“某字未穿本”來代稱等等,當然更多的是含糊地題為“舊拓”、“古拓”、“精拓”兩字,而不引申展開。

名傢題簽一般所題拓製年代比較可靠,距實際年代應該相差不遠,可作為鑒定的一個參考依據,但絕大多數的題簽均有誤題或拔高之嫌,如:清拓題為宋拓、明拓等,翻刻本題為原拓本,稀見本題為孤本,某字已損本題為某字不損本等等,據筆者在上海圖書館整理研究碑帖的經驗來看,傳世碑帖拓本百分之八十以上的題簽存在著拔高誤導的問題。

題簽中所涉及的拓本藏傢,有舉其最著名者或最久遠者,但更常見者多為題寫題簽時拓本的現實擁有者,即我們通常所稱的上款,從中可見題簽者與收藏者的師友朋輩關係,如:民國時期之碑帖鑒藏大傢李國鬆之藏品,多為張運題簽,陳景陶藏本多為褚德彝題簽,潘景鄭藏品多見吳梅題簽等等。亦見有不題收藏者而題拓碑者或監拓者。

……

用戶評價

這本書的行文風格非常嚴謹,帶著一種學者特有的剋製與審慎,幾乎沒有齣現任何誇張或煽情的詞藻。它更像是一份嚴謹的學術報告,每一項論斷背後似乎都有著詳實的考據作為支撐。我注意到,作者在討論到一些存疑或存在爭議的鑒定點時,總是會非常坦誠地呈現不同的觀點,並分析每種說法的閤理性與局限性,而不是武斷地下結論。這種開放性的討論態度,極大地增強瞭讀者對內容的信任度。它並沒有試圖將鑒定過程神秘化,反而將復雜的判斷標準拆解成瞭可學習、可檢驗的步驟。這對我個人的閱讀體驗來說至關重要,因為它鼓勵我建立自己的批判性思維,而不是盲目地接受書中的所有結論。這種求真務實的態度,是優秀學術著作不可或缺的靈魂所在。

評分這本書的裝幀設計很有意思,封麵那種淡淡的米黃色調,搭配上行楷的標題,瞬間就把人拉迴到一種沉靜的氛圍裏。一拿到手裏,那種厚實的紙張手感,讓人覺得這不隻是一本工具書,更像是一件值得珍藏的藝術品。我尤其喜歡它在排版上的用心,每一個字都印得清晰有力,沒有那種廉價印刷品的模糊感。書中的插圖和拓片選取得非常考究,無論是對不同碑刻細節的放大展示,還是對曆代大傢手劄的對比分析,都做得極為專業。能感受到作者在資料搜集上的嚴謹態度,那些曆史背景的介紹,雖然不是核心鑒定技巧,但為理解作品提供瞭極佳的語境。讀著讀著,我甚至能想象齣當年刻工們在石碑上運用的那種刀法力度與節奏感。這本書的整體設計語言,成功地將一門看起來有些高深的學問,用一種非常親和且具有儀式感的方式呈現瞭齣來。對於想要初步瞭解這個領域的讀者來說,它提供瞭極佳的“入場券”,讓人願意沉下心去細細品味每一個細節。

評分這本書的真正價值,或許在於它對“心境”與“筆墨”之間關係的探討。雖然錶麵上是關於“物”的鑒定,但字裏行間透露齣的是對古代文人精神世界的理解。作者在分析某幾幅名作的墨跡特徵時,會穿插對當時社會風氣、書傢個人際遇的描述,讓我意識到,鑒定不僅僅是看綫條的粗細,更是要感受創作者在下筆那一刻的“氣韻”和“心手相應”的狀態。這種對“神采”的捕捉,是機器和簡單公式永遠無法替代的。讀完後,我對那些古代的墨寶,多瞭一層敬畏和同理心,不再僅僅將其視為待價而沽的商品,而是活生生的曆史片段。這本書提升瞭我的鑒賞維度,讓我明白,最好的鑒定,是曆史學傢、藝術傢和哲學傢的三重閤一。

評分這本書在論述方法上的層次感構建,簡直是教科書級彆的典範。它沒有急於拋齣那些繁復的鑒定口訣或玄妙的口耳相傳的秘訣,而是從最基礎的“筆法結構”入手,逐步過渡到“結體章法”的宏觀把握,最後纔觸及到“刀法特徵”和“時代風格的地域差異”。這種由微觀到宏觀、再到綜閤判斷的邏輯遞進,讓讀者在學習過程中能夠穩紮穩打,建立起一個完整的知識框架。我特彆欣賞它對“時間感”的強調,作者反復論證瞭在鑒定時如何“讀齣”時間在碑帖上留下的痕跡,比如墨色的洇化程度、紙張的脆性變化,以及刻痕的自然風化。它教會我的不是簡單地記憶“真品”的某個特徵,而是理解“做舊”是如何違背自然規律的。這種深入本質的闡述,使得這本書的價值遠遠超齣瞭普通鑒賞指南的範疇,更像是一部關於藝術史和材料科學的交叉論述。

評分閱讀體驗中,最令人感到振奮的是作者對“流派辨析”部分的詳盡梳理。過去我對魏晉南北朝的書法脈絡總感到一頭霧水,王羲之之前的幾個重要書傢,他們的風格界限總是模糊不清。然而,通過這本書的細緻對比,那些曾經抽象的理論名詞,如“瘦硬”、“圓潤”、“內擫”、“外拓”等,都變得具體可感瞭。作者引用瞭大量不同版本、不同時期的拓片進行“同屏對比”,比如將早期顔體的雄強與晚期顔體的沉穩放在一起看,立刻就能洞察到其內在的演變邏輯。這種直觀的視覺衝擊力,比純粹的文字描述有效得多。它不僅僅是羅列事實,更像是在構建一個立體的曆史坐標係,讓你清晰地知道每一件作品在書法長河中的確切位置和影響力。對於像我這樣有一定書法基礎,但缺乏係統性鑒賞訓練的愛好者來說,這本書無疑是打通瞭任督二脈的關鍵所在。

評分認識古代留下的各種拓本,重要的是對原石的鑒彆,由於原碑石被毀,因此,僅存的原拓本或孤本,就會價值連城。據史料記載,明代黃庭堅曾有記孔廟碑的“貞觀刻”,以韆兩黃金所購得。這說明瞭虞世南《孔子廟堂碑》的價值。然而到以後翻刻的“成武本”、“西安本”,翻刻本的質量不及原拓本。 1920年,大收藏傢羅振玉公開齣售由他鑒定的明拓本《西安本廟堂碑》,價值140塊大洋,張叔末藏《成武本廟堂碑》值120塊大洋。我們的前輩為瞭記述前朝重要事清和隆重慶典等,把文學形式和書法傢的手跡經過名匠刻手,刻鑿在懸崖和石碑上,因此碑石就有多重性的藝術內容,還經過裱裝成軸或冊頁,這樣就成瞭碑帖。碑帖是碑和帖的閤稱,實際“碑”指的是石刻的拓本,“帖”指的是將古人著名的墨跡,刻在木闆上可石上匯集而成。在印刷術發展的前期,碑的拓本和帖的拓本都是傳播文化的重要手段。以後人們為瞭學習書法,或作曆史資料都要學習這些文字資料。為此,這些“碑帖”就有真實性、時間性、工藝性和藝術性。由於文化商品能在市場流通,也就有經濟的價值,所以鑒賞就成為重要手段。

評分南宋以後,碑帖的製僞高手越來越從拓法上和刻石上下功夫。所以進一步鑒彆齣書法的風格、用筆等,這就成瞭鑒賞中的主要依據。再有鑒彆碑帖的輔助依據,即題簽、印鑒、題跋等這些文字,都能幫助我們鑒定真僞。

評分題簽即碑帖的書簽。題寫內容一般為碑帖名稱、碑帖刻製時代、碑帖拓製年代、碑帖收藏者(又稱上款)題簽者姓名(又稱落款)等等,其文字內容樣式如:“唐麓山寺碑,明拓本,鄭齋藏本,褚德彝題簽.”(插圖2—11)最常見的普通碑帖之題簽一般僅有一個碑帖名稱而已,最多再加個署簽人落款或印章。

評分此用戶未填寫評價內容

評分碑帖鑒定概論我們的前輩為瞭記述前朝重要事清和隆重慶典等,把文學形式和書法傢的手跡經過名匠刻手,刻鑿在懸崖和石碑上,因此碑石就有多重性的藝術內容,還經過裱裝成軸或冊頁,這樣就成瞭碑帖。碑帖是碑和帖的閤稱,實際“碑”指的是石刻的拓本,“帖”指的是將古人著名的墨跡,刻在木闆上可石上匯集而成。在印刷術發展的前期,碑的拓本和帖的拓本都是傳播文化的重要手段。以後人們為瞭學習書法,或作曆史資料都要學習這些文字資料。為此,這些“碑帖”就有真實性、時間性、工藝性和藝術性。由於文化商品能在市場流通,也就有經濟的價值,所以鑒賞就成為重要手段。

評分很好啦,老師推薦的書

評分名傢題簽一般所題拓製年代比較可靠,距實際年代應該相差不遠,可作為鑒定的一個參考依據,但絕大多數的題簽均有誤題或拔高之嫌,如:清拓題為宋拓、明拓等,翻刻本題為原拓本,稀見本題為孤本,某字已損本題為某字不損本等等,據筆者在上海圖書館整理研究碑帖的經驗來看,傳世碑帖拓本百分之八十以上的題簽存在著拔高誤導的問題。

評分認識古代留下的各種拓本,重要的是對原石的鑒彆,由於原碑石被毀,因此,僅存的原拓本或孤本,就會價值連城。據史料記載,明代黃庭堅曾有記孔廟碑的“貞觀刻”,以韆兩黃金所購得。這說明瞭虞世南《孔子廟堂碑》的價值。然而到以後翻刻的“成武本”、“西安本”,翻刻本的質量不及原拓本。 1920年,大收藏傢羅振玉公開齣售由他鑒定的明拓本《西安本廟堂碑》,價值140塊大洋,張叔末藏《成武本廟堂碑》值120塊大洋。

評分印刷質量不錯,可讀性強。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有