具体描述

内容简介

《碑帖鉴定概论》是碑帖鉴定方法论的总结,是作者近二十年碑帖鉴定实战的经验所得。《概论》的撰写工作,得益于上海图书馆的海量碑帖收藏和众多善本精品,此书内容翔实,非寻常图书馆、博物馆研究人员所能胜任。在碑帖鉴定领域中属于首创。此书主要包含以下内容:

1、由表及里地介绍碑帖鉴定的方法和步骤。2、详细揭露各类碑帖造假和作伪手段。3、重点介绍鉴定名碑名帖的经典案例(依先秦、两汉、魏晋、南北朝、隋唐排列)4、附《碑帖拓片的国家鉴定标准》等。

作者简介

仲威,上海图书馆学科带头人、碑帖研究课题组组长、研究馆员,西泠印社社员。著有《中国碑拓鉴别图典》、《善本碑帖过眼录》等,主编有《上海图书馆藏善本碑帖》、《翰墨瑰宝:上海图书馆藏珍本碑帖丛刊》等。目录

序(童衍方)一、碑帖鉴定总论

二、碑帖拓本的形式与内容

(一)书箱、书匣、书衣

(二)面板

(三)题签

(四)题端

(五)碑帖正文之装裱

(六)钤印

(七)题跋

(八)边题

(九)题画

(十)图例

(十一)照片

(十二)旧书店寄售标签

三、碑帖拓本的称谓

(一)依照碑帖的版本来分类和定名

(二)依照碑帖的拓制年代来分类和定名

(三)依照碑帖的特殊性来分类和定名

(四)其他相关的分类和定名情况

四、碑帖鉴定的参照点

(一)石花

(二)石质纹理

(三)断裂纹

(四)细擦痕

(五)石面凹凸

(六)界格线

(七)字口内外

(八)碑石边角

(九)考据点

五、碑帖作伪手段与防范策略

(一)椎拓之前的作伪

(二)椎拓之后的作伪

(三)拓片装裱阶段的作伪

六、碑帖名品鉴定案例

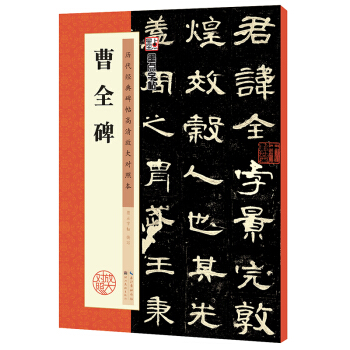

(一)秦汉篇

(二)魏晋篇

(三)南北朝篇

(四)隋代篇

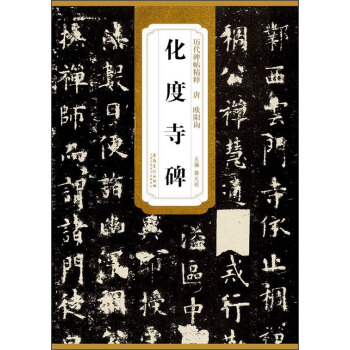

(五)唐代篇

(六)丛帖篇

(七)单帖篇

附一:《汉文古籍特藏藏品定级》第5部分:碑帖拓本

附二:碑帖鉴定案例细目

附三:本书配图细目

后记

精彩书摘

(三)题签题签即碑帖的书签。题写内容一般为碑帖名称、碑帖刻制时代、碑帖拓制年代、碑帖收藏者(又称上款)题签者姓名(又称落款)等等,其文字内容样式如:“唐麓山寺碑,明拓本,郑斋藏本,褚德彝题签.”(插图2—11)最常见的普通碑帖之题签一般仅有一个碑帖名称而已,最多再加个署签人落款或印章。

题签是碑帖鉴定的起点,一册碑帖上手,除端详和摆弄其装潢外,第一聚焦点就落在题签上。题签的内容是高度浓缩的,碑帖名称均为约定俗成的标准名称,一般不题原碑全称。题签中所书碑刻的拓制年代一般多有确指时间,如:宋拓、明拓、清拓或雍乾拓本等等;亦有不直接指出拓制时间,而直书“初拓本”、“某字不损本”、“某字未穿本”来代称等等,当然更多的是含糊地题为“旧拓”、“古拓”、“精拓”两字,而不引申展开。

名家题签一般所题拓制年代比较可靠,距实际年代应该相差不远,可作为鉴定的一个参考依据,但绝大多数的题签均有误题或拔高之嫌,如:清拓题为宋拓、明拓等,翻刻本题为原拓本,稀见本题为孤本,某字已损本题为某字不损本等等,据笔者在上海图书馆整理研究碑帖的经验来看,传世碑帖拓本百分之八十以上的题签存在着拔高误导的问题。

题签中所涉及的拓本藏家,有举其最著名者或最久远者,但更常见者多为题写题签时拓本的现实拥有者,即我们通常所称的上款,从中可见题签者与收藏者的师友朋辈关系,如:民国时期之碑帖鉴藏大家李国松之藏品,多为张运题签,陈景陶藏本多为褚德彝题签,潘景郑藏品多见吴梅题签等等。亦见有不题收藏者而题拓碑者或监拓者。

……

用户评价

这本书的装帧设计很有意思,封面那种淡淡的米黄色调,搭配上行楷的标题,瞬间就把人拉回到一种沉静的氛围里。一拿到手里,那种厚实的纸张手感,让人觉得这不只是一本工具书,更像是一件值得珍藏的艺术品。我尤其喜欢它在排版上的用心,每一个字都印得清晰有力,没有那种廉价印刷品的模糊感。书中的插图和拓片选取得非常考究,无论是对不同碑刻细节的放大展示,还是对历代大家手札的对比分析,都做得极为专业。能感受到作者在资料搜集上的严谨态度,那些历史背景的介绍,虽然不是核心鉴定技巧,但为理解作品提供了极佳的语境。读着读着,我甚至能想象出当年刻工们在石碑上运用的那种刀法力度与节奏感。这本书的整体设计语言,成功地将一门看起来有些高深的学问,用一种非常亲和且具有仪式感的方式呈现了出来。对于想要初步了解这个领域的读者来说,它提供了极佳的“入场券”,让人愿意沉下心去细细品味每一个细节。

评分阅读体验中,最令人感到振奋的是作者对“流派辨析”部分的详尽梳理。过去我对魏晋南北朝的书法脉络总感到一头雾水,王羲之之前的几个重要书家,他们的风格界限总是模糊不清。然而,通过这本书的细致对比,那些曾经抽象的理论名词,如“瘦硬”、“圆润”、“内擫”、“外拓”等,都变得具体可感了。作者引用了大量不同版本、不同时期的拓片进行“同屏对比”,比如将早期颜体的雄强与晚期颜体的沉稳放在一起看,立刻就能洞察到其内在的演变逻辑。这种直观的视觉冲击力,比纯粹的文字描述有效得多。它不仅仅是罗列事实,更像是在构建一个立体的历史坐标系,让你清晰地知道每一件作品在书法长河中的确切位置和影响力。对于像我这样有一定书法基础,但缺乏系统性鉴赏训练的爱好者来说,这本书无疑是打通了任督二脉的关键所在。

评分这本书的行文风格非常严谨,带着一种学者特有的克制与审慎,几乎没有出现任何夸张或煽情的词藻。它更像是一份严谨的学术报告,每一项论断背后似乎都有着详实的考据作为支撑。我注意到,作者在讨论到一些存疑或存在争议的鉴定点时,总是会非常坦诚地呈现不同的观点,并分析每种说法的合理性与局限性,而不是武断地下结论。这种开放性的讨论态度,极大地增强了读者对内容的信任度。它并没有试图将鉴定过程神秘化,反而将复杂的判断标准拆解成了可学习、可检验的步骤。这对我个人的阅读体验来说至关重要,因为它鼓励我建立自己的批判性思维,而不是盲目地接受书中的所有结论。这种求真务实的态度,是优秀学术著作不可或缺的灵魂所在。

评分这本书在论述方法上的层次感构建,简直是教科书级别的典范。它没有急于抛出那些繁复的鉴定口诀或玄妙的口耳相传的秘诀,而是从最基础的“笔法结构”入手,逐步过渡到“结体章法”的宏观把握,最后才触及到“刀法特征”和“时代风格的地域差异”。这种由微观到宏观、再到综合判断的逻辑递进,让读者在学习过程中能够稳扎稳打,建立起一个完整的知识框架。我特别欣赏它对“时间感”的强调,作者反复论证了在鉴定时如何“读出”时间在碑帖上留下的痕迹,比如墨色的洇化程度、纸张的脆性变化,以及刻痕的自然风化。它教会我的不是简单地记忆“真品”的某个特征,而是理解“做旧”是如何违背自然规律的。这种深入本质的阐述,使得这本书的价值远远超出了普通鉴赏指南的范畴,更像是一部关于艺术史和材料科学的交叉论述。

评分这本书的真正价值,或许在于它对“心境”与“笔墨”之间关系的探讨。虽然表面上是关于“物”的鉴定,但字里行间透露出的是对古代文人精神世界的理解。作者在分析某几幅名作的墨迹特征时,会穿插对当时社会风气、书家个人际遇的描述,让我意识到,鉴定不仅仅是看线条的粗细,更是要感受创作者在下笔那一刻的“气韵”和“心手相应”的状态。这种对“神采”的捕捉,是机器和简单公式永远无法替代的。读完后,我对那些古代的墨宝,多了一层敬畏和同理心,不再仅仅将其视为待价而沽的商品,而是活生生的历史片段。这本书提升了我的鉴赏维度,让我明白,最好的鉴定,是历史学家、艺术家和哲学家的三重合一。

评分此书主要包含以下内容:

评分图书内容很值得推荐的!就其装帧和图书纸张,印刷来看,也值得收藏!京东的自营的配送-很快;配送员的素质很高,服务很好;而且还主动宣传京东的一些促销活动。总之,整个体验很给力!以后会多来买京东购物的,呵呵~

评分我们的前辈为了记述前朝重要事清和隆重庆典等,把文学形式和书法家的手迹经过名匠刻手,刻凿在悬崖和石碑上,因此碑石就有多重性的艺术内容,还经过裱装成轴或册页,这样就成了碑帖。碑帖是碑和帖的合称,实际“碑”指的是石刻的拓本,“帖”指的是将古人著名的墨迹,刻在木板上可石上汇集而成。在印刷术发展的前期,碑的拓本和帖的拓本都是传播文化的重要手段。以后人们为了学习书法,或作历史资料都要学习这些文字资料。为此,这些“碑帖”就有真实性、时间性、工艺性和艺术性。由于文化商品能在市场流通,也就有经济的价值,所以鉴赏就成为重要手段。

评分题签是碑帖鉴定的起点,一册碑帖上手,除端详和摆弄其装潢外,第一聚焦点就落在题签上。题签的内容是高度浓缩的,碑帖名称均为约定俗成的标准名称,一般不题原碑全称。题签中所书碑刻的拓制年代一般多有确指时间,如:宋拓、明拓、清拓或雍乾拓本等等;亦有不直接指出拓制时间,而直书“初拓本”、“某字不损本”、“某字未穿本”来代称等等,当然更多的是含糊地题为“旧拓”、“古拓”、“精拓”两字,而不引申展开。

评分碑帖

评分东西不错

评分碑帖传拓方法主要有擦墨拓、扑墨拓两大类,还有蜡墨拓、镶拓、响拓等。

评分1、由表及里地介绍碑帖鉴定的方法和步骤。2、详细揭露各类碑帖造假和作伪手段。3、重点介绍鉴定名碑名帖的经典案例(依先秦、两汉、魏晋、南北朝、

评分还不错,就是彩图较少

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有